|

了公,了中长老。一位被誉为“世僧之尊”在海内外极具影响力之著名高僧,毕生弘法利世,业已功圆果满,于2022年3月9日晚间安祥示寂,住大涅槃。享年91岁。

(注:了中长老法相)

我从上个世纪八十年代始至今亲近跟随长老已有三十余载,很想写点文字纪念他老人家,但从3月9日长老往生至3月22日荼毗,历14日,不知怎么,几乎动不了笔,一直沉浸在思念之中。在这些日子里,又碰及3月10日(二月初八)佛陀出家日,3月17日(二月十五)佛陀涅槃纪念日,3月21日(二月十九)观世音菩萨圣诞,一个吉祥日接着一个吉祥日。也不知,这兴许冥冥之中就是如此的安排。只有遵长老遗嘱,慰唁只有念观世音菩萨圣号了。

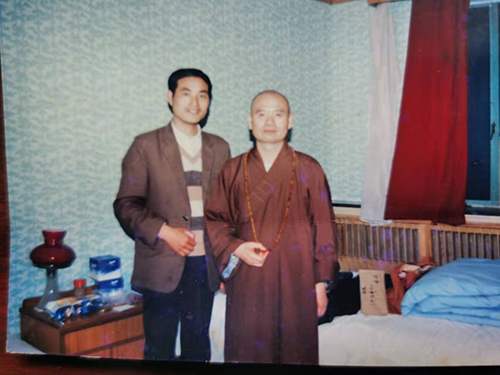

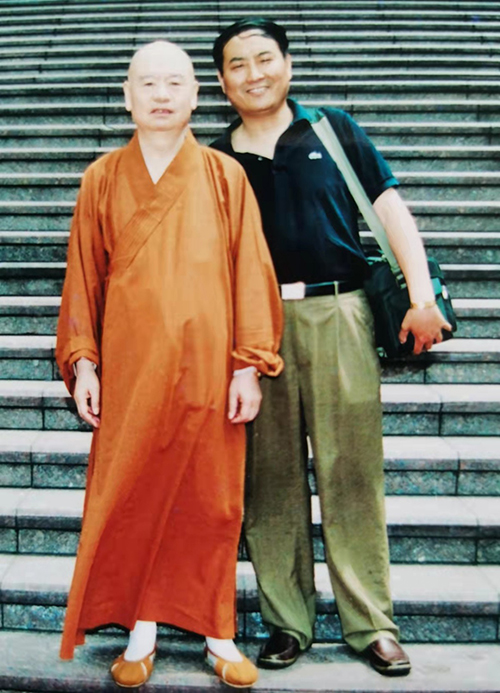

(注:1988年4月作者与了中长老在泰州乔园合影)

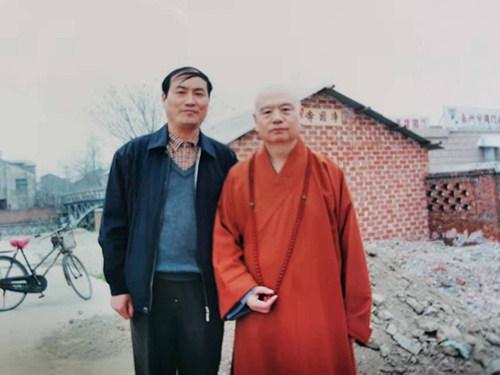

(注:2000年作者与了中长老在复建前的净因寺合影

(注:2017年作者与了中长老在泰州合影

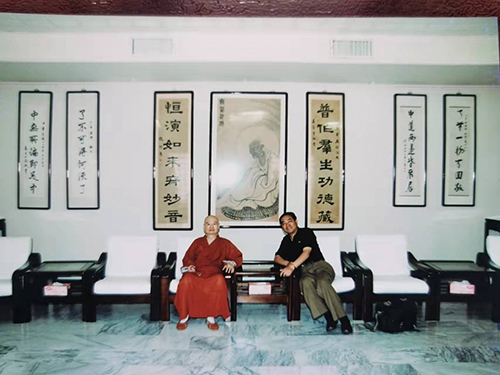

(注:2005年与了中长老在台北合影)

公元1987年,海峡两岸对峙了近40年后,台湾当局终于开放了民众探亲。为适应两岸的交往,祖国大陆从中央到地方都建立了涉台机构。那年,我亦从泰州市人民医院奉命成了我居住的这座城市的首任台胞接待站站长。正基于此,领导派我赴厦门大学台湾研究所专事学习台湾知识。在对岸宝岛,一个真实的台湾逐步在我的面前展现。老师们的授课,影像纪录片的观看,一大批当地报刊杂志的参阅,当下的宝岛与我印象中台湾竟然差距甚大。当时在翻阅台湾《中国时报》1986年的报导时,得知泰州籍了中法师,在泰国曼谷召开世界佛教僧伽会的第四届大会上,经会长白圣长老提名而担任中文秘书长一职。当时翻到这份报纸时内心非常兴奋。这对于我来说,是一个工作的重要信息。记得当时我是用笔记本一字一句专门记录下来。后来在学习期间,我还不断寻找有关这方面信息,并且了解到了中法师自1977年起就出任了台湾中国佛教会秘书长一职。还有他还是东京立正大学的文学硕士等等。也许后来我能多次零距离亲近到他老人家,这也许就是一种最初的机缘了。

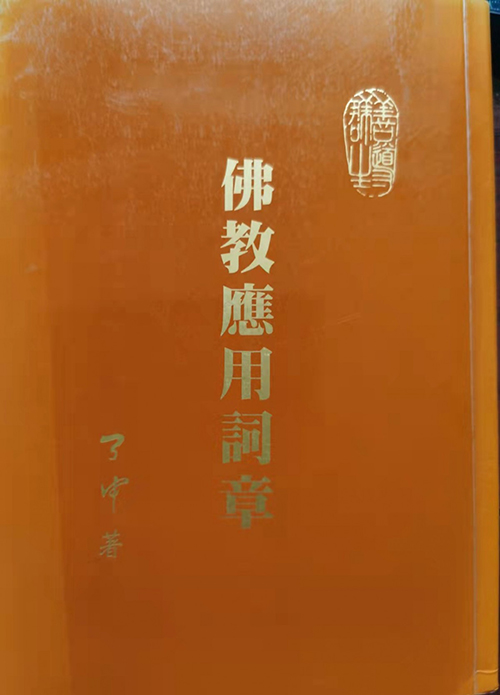

(注:2017年了中长老出版的著作收入为作者写的对联。)

1988年4月16日,亦是我第一次零距离亲近了中长老,地点是在上海的虹桥机场。那次也是长老从大陆去台湾近四十年,第一次回到祖国大陆。正如长老为笔者所出版的一本书所写的序文中开始这样写到:“记得是1988年4月上旬,我第一次回乡探亲,当时范观澜先生任江苏省泰州市台胞接待站站长,代表市政府专程到上海虹桥机场来接我,就这样成就了我与他的因缘。”在长老返乡期间,我全程陪同,朝夕相处整整两个礼拜。陪伴他参拜了光孝寺,回塘湾乡肖家庄祭祖,还参观了泰州梅兰芳史料陈列馆、博物馆、岳王庙、崇儒祠。除泰州外,还陪他去了扬州、镇江、南京、常州、无锡、苏州、上海等地。参加的活动多,接触的人员广。

(注:2015年作者陪同了中长老游览兴化千垛菜花)

(注:2016年作者陪同了中长老,参观南山寺,向长老介绍宗亲范梅艳所捐的佛像)

一路上,我尽心尽力,但总觉得长老还是在照顾着我。那年他已年近花甲,我方三十出头。似乎就是忘年交啊。一天他在下榻的乔园招待所客房中,很认真的对我说到:“观澜站长,从今以后我俩会成为永恒的朋友,你同意吗?”我随即回答,那当然可以啊,您是文学硕士,又是著名高僧,我应该是您的学生。“好好,这样观澜你就是我在大陆的第一个弟子啦。”

(注:与了中长老在台北合影)

正由于此,长老与我之间心灵似乎更为相通了。又正如长老在为我写的序文这样说到:“自从两岸开放探亲旅游以来,最初几年我几乎每年都有大陆之行,或探亲或朝礼名山道场,而每次观澜都放下工作专程陪我,十多年来,我发觉他非常好学,尤其因为与我接近的关系,他对佛教的文物历史特别有兴趣。”

(注:2005年在马来西亚世界佛教僧伽会上继续当选会长)

的确,自从1988年起由于工作的因缘,能够亲近长老,在三十多个年头中,我多次零距离亲近他老人家,跟随他在祖国大陆参访、朝山,几乎跑遍了与佛教相关联的名山大川,在宝岛台湾,我多次去那里聆听他老人家对我的教诲。又是他老人家带我走出国门。去过新加坡、去过马来西亚、去过斯里兰卡、去过尼泊尔、去过.....是他引领我进入了佛教文化的领地。

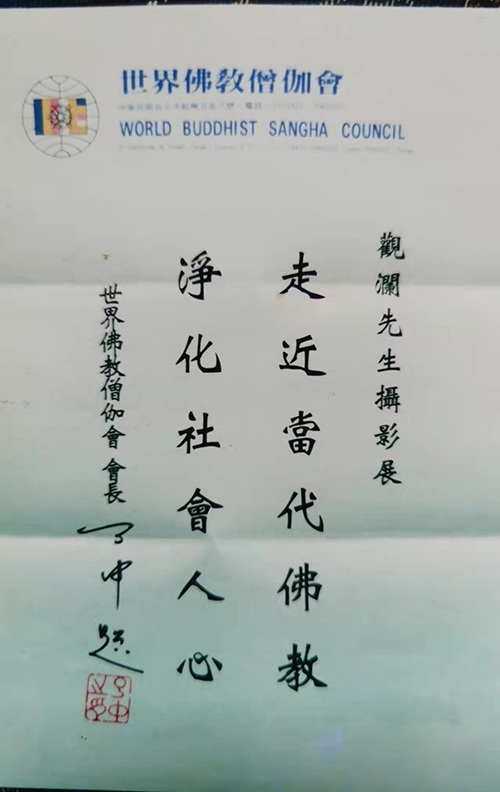

(注:2006年,了中长老为作者题写的影展贺联)

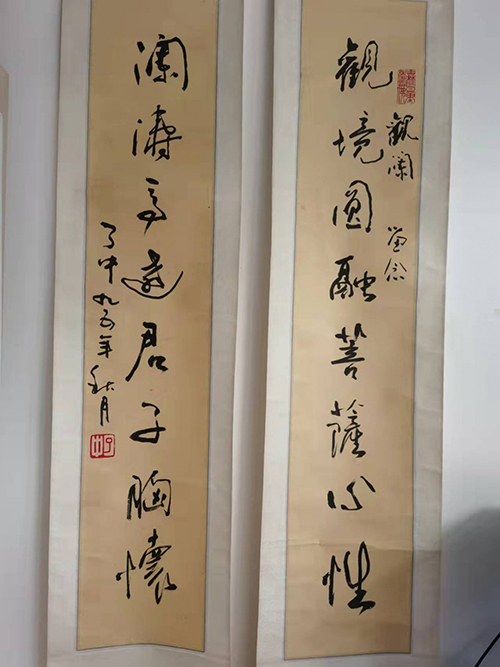

多年之中,长老共为我撰写了三副对联,这乃是我一生中最庆幸的事了。其一、早在上亇世纪九十年代初,师父赐给我一幅字“六月炉边打铁,严冬江上渔翁”,希望我要用这种精神去学习和研究灿烂的历史文化,早出成果,多出成果。其二、2006年,师父专门为我策展《走近当代佛教一范观澜摄影作品展》。当时还把我带出国门,参加国际佛教会议,亲近诸多国家和地区佛教领袖,游历名刹大川,又真正让我走进了当代佛教。这样在我的镜头的定格中,当代佛教的汉传、南传以及藏传都有了表现。同时师父在恢复后的袓庭泰州净因寺用一层楼为我的展览定体量身,装修成一个颇有现代气息的展馆。老人家又以世界佛教僧伽会会长的名义为我题了“走近当代佛教,浄化社会人心”的贺联。那次展览䇿展人就由长老与时任中国佛教文化研究所所长的杨曾文教授共同担任。江苏省摄影家协会、江苏省佛教协会、江苏省社科院泰州分院、泰州市文联、摄影家协会以及浄因寺与泰州市第四人民医院共同主办。其三,记得,早在1995年秋天,长老专门写了一副嵌名楹联赠送给我,上联为“观境圆融菩萨心性”,下联是“澜涛高远君子胸怀”。当时老人家为我解释“君子”一语时说道,其实“君子”并不是身居高位、富贵显赫的代名词,而是我们中华民族一以贯之所追求的理想人格。君子的人格,简单地说就是内乾而外坤。乾者,自强不息;坤者,厚德载物,意味着创造,具有谦和,慈悲的品质。一个人如果能做到内文明而外柔顺,内强健而外谦和,如处于顺境要“静观自得”,碰到逆境就要“波澜不惊”了。这副对联伴随着我多年,同时我也默默地要求自己也要追求此种境界。2015年10月,在长老出版的《佛教应用词章》的著作中还收入了为我写的这副对联。大作发行后长老又慈悲的亲笔题词从台北寄给了我。

(注:1995年了中长老为作者写的嵌名联)

长老往生后,可谓极尽哀荣。国宗局、国台办、中国佛教协会与国内外诸山长老纷纷都发了唁电,盛赞长老的功德。在中佛协唁电中称“长老心系祖国大陆佛教发展,关心家乡寺院建设,先后捐资重修泰州光孝寺、净因寺和法华寺等寺院。长老曾多次率团来祖国大陆参访,出席首届世界佛教论坛,积极推动海峡两岸佛教界的友好交流,是两岸佛教界共同钦仰的高僧。”国宗局唁电中称:“了中长老在台弘法利生七十余载,…大力推动两岸佛教交流,率团迎请玄奘顶骨舍利赴台,参与迎请佛指舍利赴台,为促进两岸民间交往、民心契合作出了积极贡献。”而在唁电中所盛赞的功绩活动内容,我似乎都却历历在目,因大部分活动我都有幸参与其中,好多场景在我的相机中瞬间已经变成永恒。再则,长老在大陆的传法盛典从泰州净因、光孝至奉化雪窦到厦门普光,一路走来,我却都成了见证。

(注:浄因寺为了中长老设立的灵堂)

难忘了公,了公难忘。我还忘不了,在这卅多年中,人生常会发生有高潮也会有低谷。不同的时期,老人家都是对我的关爱可谓无微不至。记得那一年我供职岗位发生了变动。人生之旅的转折,原来应该能夠走下去的仕途路,正由于这样悄然发生了变化。是他老人家教侮我,鼓励我,人间处处不春风,勉励我去考研充电,还说他也是年近四十才东渡扶桑去读研的;难忘那年他在南京金陵国际饭店专门拜托新东阳总裁麦石来先生,希望他能全力帮助我;难忘那年他专门写了委托书给我,全权委托我,投资兴办一个中外合资。难忘……

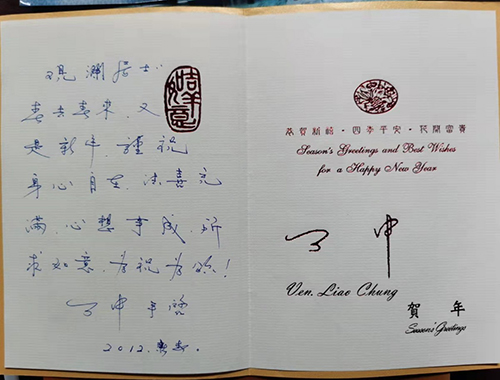

(注:年年都能收到长老的贺卡祝福)

3月10日,正值释迦牟尼佛陀出家日。这天凌晨,就有友人发来“师父走了”的信息。开始我还一直在想,这怎么可能呢?但从去年开始得知师父去医院了,师父又坐轮椅了,今年春节期间打师父的专用座机电话也打不进去了。似乎就有一种不详的预感。清晨手机似乎忙碌起来,经过台湾友人证实,师父的确走了!但又传来他老人家的遗嘱:“叮嘱临终时不要急救,不发丧、不发讣闻”。又看到玄奘大学官网仅以图片的形式称:“敬爱的玄奘大学创办人了中长老安详示寂,遗嘱一切从简,令全体教职员工无限感怀。敬祈长老乘願再来,广度有情!”这一切的一切,对我来说,一切就要面对现实了。

(注:作者为净因寺灵堂撰写的挽联)

上午,我一人痴呆呆的佇立于书斋中,心中涌动着无限的思念。凝视着师父一幅又一幅的照片,甚至把师父前几年的影像找出来重新播放一下。感受师父的慈悲。后来又默默为師父撰写了两副挽联。

其一、幼入净因,莲登高品,慈航倒驾 ;壮游法海,世僧之尊,乘愿再来。

其二、了公尊师 千古

初觐慈颜,上海虹桥卅余载,深蒙教诲师恩如海; 示现灭相,台北善导一刹时,遂杳莲駕顿失慈航。

观澜 拜挽

第一副是为长老祖庭泰州净因寺设灵堂所用的。 次日,我一早就赶到师父的祖庭净因寺,那里在大雄宝殿专门为师父设了庄严肃穆的㚑堂。灵堂中,师父坐着笑容可尊的遗像矗立中央,两侧是由我撰写的挽联,横匾是:“功成果证”。亦是我对师父一生的总结。

(注:作者敬献的花篮)

在灵堂上我献上了师父千古的花篮,以表哀思。同时在浄因寺住持能静大和尚的引领下,为师父虔诚的敬上三支香,并三拜九叩。同时还在那里参加了上供法会,表示了一份心意。

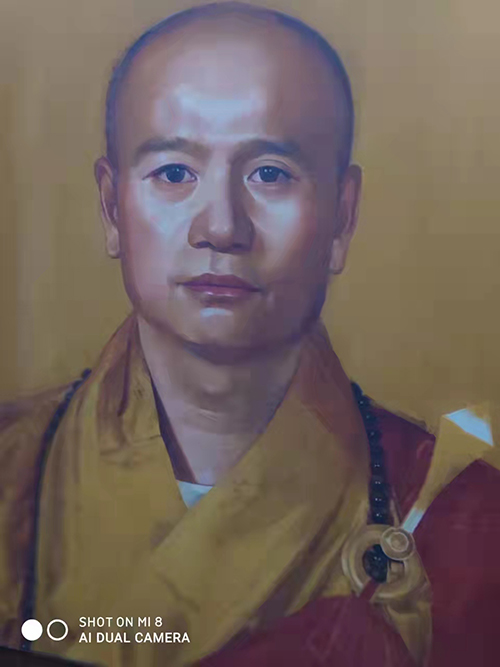

(注:已故著名油画家钱专先生在世时创作的长老肖像)

这些天来,国内外的教界、学界以及政府部门都表示对长老的哀悼,纷纷致电致函台北善导寺。吾邑作为师父的家乡,作为他的的祖庭之地,大家鄀要为他这位杰出的乡贤做点事。泰州已故著名油画家钱专先生生前对长老特别敬重,曾为了公精心画了一幅高130公分宽110公分的巨幅肖像收藏于家中,此次听说了公往生,家属专门打电话给笔者,要将这幅作品捐赠。泰州电视台主播在很短的时间內用笔者以前的作品制作了《我与了中的故事》接机因缘,而广为传播。净因寺也忙着要为师父制作灵塔、纪念馆等。同时我也在想,为了纪念了公上人我也应该有好多事,需要去做啊。此时竟然想到早年师父他曾将他在《香港佛教》杂志上登的一篇文章推荐给我看的,并且要我学习的。题目是《以创办佛教玄奘大学来纪念玄奘大师诞辰》,如今,我只有象师父那样,以缅怀师父,学习师父的精神,写好讲好了公的故事来纪念了公了。

本文作者: 范观澜,江苏泰州人。当过兵、做过医师、任过公务员。从公之余,执著于文学、摄影与地方历史文化研究等。亦曾参与泰州凤城河与秋雪湖等旅游景区的策划创意与建造。

著有散文集《泰州情缘》、《真情回眸》、《江淮梵音》、《寻踪名僧的摇篮》等,评论集《瞬间缘聚》,用简繁两种字体在海内外出版长篇文学人物传记《成一法师传》。并著有《江淮名刹泰州光孝寺》、《泰州佛教》、《中国佛教发展史(述略讲义)》,主编《华严文汇》上下册、《中国佛教医者传》、《印象秋雪湖》等十多部学术著作。

曾在“大公网”、《人民作家》、“菩萨在线”、《泰州晚报》、《我的泰州》等多种媒体开设散文随笔专栏。其作品多次获得哲学社会科学优秀成果奖、政府文艺奖、稻河文学奖以及台湾征文佳作奖、全国网络散文奖等奖项。创设“范观澜佛教文化工作室”,名入《二十世纪世界佛教人物大辞典•学者篇》 现任南京理工大学泰州科技学院教授、泰州吉祥文化研究所副所长、泰州市历史学会副会长、中国宗教学会理亊、中国范仲淹研究会理事、中国作家协会会员、中国摄影家协会会员。

编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波

|