|

五、大魁天下

金榜题名 大魁天下 甲午中日战争使世界和中国的局势发生了重大变化。一方面是外国资本主义相继吞并或侵占邻近中国的越南、缅甸、锡金、朝鲜,并且深入中国云南、广西、西藏等边疆,使民族危机迅速趋于空前严重。另一方面则是中国人民以反对外国教会为表现形式的反侵略斗争迅速进入新的高涨,而农村反对封建压榨的斗争也正在日益加强,全国各地似乎都埋藏着爆炸性因素。这时久经宦海沉浮的清流上层人物,自然不会不明白自己的实际处境。他们不甘心拘守于砝码的地位,渴望有朝一日能够占据天平的支点。他们不乏耐心,谨慎地等待和寻找可以削弱慈禧和他所倚重的淮系集团势力的时机。甲午战争为他们提供了这样的时机。李鸿章为保全本集团的实力,从战争一开始就对后起的日本侵略者表现出妥协求和的软弱态度,这不能不引起人民的愤怒和舆论的抨击。以翁同龢为首的清流派,乘机围绕着载湉集结起来,形成并无任何组织形式的帝党,重振旗鼓向后党和淮系集团发起猛烈抨击,企望借此扩大自己的声势以至控制中央集权。在某种意义上,清廷内部主战、主和之争,可以说就是帝后两党之争。

张謇正是在这样的态势下进京参加会试中了状元,并且很快就卷入了帝后党争的漩涡之中。

历史现象总是充满了偶然性。甲午这一年(1894)正好碰上“慈禧太后六十万寿,举行恩科会试”。这对张謇来说本来是一次难得的好机会,可是,已经心灰意懒的张謇却表现无动于衷,不感兴趣。但是,张謇父亲张彭年已经76岁,急于亲眼看见儿子金榜题名而光宗耀祖,几乎是恳求张謇再往应试:“儿试诚苦,但儿年未老,我老而不耄,可更试一回”。张謇的三哥张詧也远从江西来信劝其北上参加会试。张謇不敢违背父命,但已怯于上场,因此迟迟启程。二月二十三日到北京,连考试用具都是“杂借自友人”。当天与友人晤谈,知道恩师张裕钊已于正月十五日逝世,张謇非常悲哀,在日记上写道:“山颓木坏,可胜慨叹!年来师友之恸,尤伤人也。”更增添了几分悽怆。

张謇对这次应试,根本不抱有任何希望,完全是采取应付的态度。三月八日头场进场,大风燥暖,这是北京春天常见的天气,但南方人颇不适应。场中得题:“达卷党人曰:‘大哉孔子’,又‘子曰道不远人’至‘忠恕违道不远’;又‘庆以地’。试贴:‘雨洗亭皋千亩绿’,得皋字。”九日晚四艺俱成,早睡。十日晨六时左右起来,不算很早,可见张謇内心的淡漠。不到中午就把卷子誊清交上,随即出场。这年已有整顿科场之命,“故禁水夫代负考筺,人人狼狈。”

三月十一日二场,天气仍甚热。十二日晚十时左右即作成五艺:“《易》:‘形乃谓之器,制而用之谓之法’;《书》:‘四曰星辰’;《诗》:‘以御宾客,且以酌醴’;《春秋》:‘取邾田自漷水,季孙宿如晋’;《礼》:‘命相布德和令,行庆施惠下及兆民,庆赐遂行’。”十三日正午出场,都早于以往历次会试。出场时正好大雨未止,北京街道历来排水设施很差,“平地水深尺,泥淖没踝,尤为狼狈,到寓竟体无干处。”人们都说这是数十年未有之事,偏偏被这些来京赶考的举子们碰上了。十四日三场为策问,得题:“第一问诗、三礼;第二问舆图(误入分野);第三问科举;第四问永定河工;第五问金石(杂采寿字)。”十五日晚十时完成卷稿。十六日誊清交卷并于正午出场,一切都显得是以平常心对待,而且傍晚就出城,并于次日将家仆先行遣回,想必又已作好落榜之心理准备。“发榜之前,不听录”,可见心绪之懒散。可是张謇万万没有想到,四月十二日丑时发榜,他竟然取中第六十名贡士。按常规第六十名贡士是不能参加竟考状元的。据说是翁同龢从中周旋,才得以参加的。这年因是慈禧太后六十万寿举行的恩科会试。翁同龢首先向慈禧建议:“今年科举必须打破常规,留一个永恒的纪念,那就是让六十名贡士都参加复试。”慈禧听后高兴地同意了。于是,在四月十六日礼部组织的复试中,张謇被取中一等第十名,这就取得了参加殿试的资格。

四月二十二日殿试,策问共四道题,包括河渠、经籍、选举、盐铁。张謇不敢“自道其心所明,自见面目,”统统按朱子学说应对。张謇的崇拜者曾编织了种种神话的花环来渲染他的状元及第,实际上在关键时刻还得靠清派领袖们的扶掖。殿试的阅卷大臣共八人,即张之万、麟书、李鸿藻、翁同龢、薛允升、唐景崧、汪鸣銮、志锐。翁同龢这次志在必得,命令收卷官(“收掌”)坐候张謇交卷,然后直接送到自己手中。翁同龢匆匆评阅后,立即得出“文气甚老,字亦雅,非常手也”的结论。二十三日清晨翁同龢找李鸿藻等商议,大家都认为张謇是“文章魁首”,结果除张之万一人外,其他阅卷大臣都赞成把他们选中的卷子定为前十名之第一。二十四日阅卷大臣捧前十名试卷进入乾清宫西暖阁,由麟书按事先议定的名次拆除弥封,并逐一奏陈姓名,第一果然就是张謇。翁同龢特别介绍说:“张謇江南名士,且孝子也,”光绪听了甚为高兴。

一甲一名 状元及第 张謇与其他新进士这天五更便伫立在乾清门外等候宣召,喜悦、兴奋而又夹杂着焦急。宫内显得异常的静寂,时间也似乎流失得特别缓慢,但终于看见七八位阅卷大臣出现在丹墀之上,同时传来拉长腔调的宣呼——张謇以一甲一名引见。状元及第,这是科举士人最高的荣誉,张謇经过26个春秋的坎坷曲折,终于在已逾不惑之年达到自己的目标。张謇的心情是复杂的,一股迟暮之惑陡然袭来。他在当天的日记上写道:“栖门海鸟,本无钟鼓之心;伏枥辕驹,久倦风尘之想。一旦予以非分,事类无端矣。”

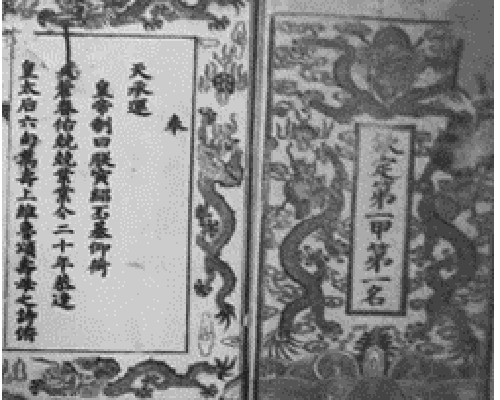

张謇高中一甲第一名状元。图为当年的殿试册。

二十五日,光绪御太和殿传胪,正式授予张謇翰林院修撰。张謇在日记上只有“百官雍雍,礼乐均备”的简单记述,实际上是非常盛大而又隆重的典礼。顺天府尹于午门酌酒揖骑,以仪仗送归第,仪式十分隆重。张謇被授予翰林院修撰,成为一名朝廷命官。然而这时张謇的心情是十分复杂的。他的事业心已经逐步形成,其志趣已不在功名利碌。特别是在当年九月父亲张彭年病逝之后,他有感于“一第之名,何补百年之恨,慰亲之望,何如待亲之终。”道出了他对做官更趋淡泊的心情。

图为当年状元捷报

传胪是之次日于礼部赐新进士宴,称为恩荣宴。二十八日在午门前赐状元六品朝服,金质簪花一枝,朝衣、补服、带靴。三十日遍谒朝殿复试师。五月一日状元率众进士诣孔庙行释褐礼,更易补服,有学而优则士的用意。八日循例公请此科总裁同考官,酒宴演戏,谓之团拜。此外,还有各种私人应酬。张謇在五月十六日日记中写道:“拜客,拟自每日七点钟出门,十二点钟归。饭后为人写字。”可见这些辉煌而又荣耀的日子,状元张謇是多么的忙碌不堪。

洞房花烛夜,金榜题名时,都是旧式读书人心目中最大的快乐。人们都认为张謇是大器晚成,苦尽甘来,但他别有一番滋味在心头。他一定会回想起那120多天的场屋生涯。场屋俗称考棚,其号舍“屋顶盖瓦,每间隔以砖墙,无门。入场后,士人用油布为簾以防风雨。号舍高六尺,举手可以及,深四尺宽三尺。舍内砖墙东西,离地尺余二尺余之间,砌成上下砖缝承板。板可抽动,日间坐下层之板,向上承写字,夜间除上层之板,安入下层,可以伸足而卧。是合则为榻,分则为桌为凳。坐卧、饮食、写作,皆在于此;炊煮茶饭,靠对号墙,至为逼仄。况复蚊蚋囋肤,薰蒸烈日。巷尾有厕所,近厕号者嗅气尤不可耐。南墙根有小沟以通水道,遇雨则泞湿堪虑”。张謇就是在这样或类似这样简陋的斗室中度过120多个日日夜夜,或苦思冥想,或奋笔直书,紧张而又疲劳,呆板而又重复,怎能不常常伤风、咳嗽、发烧、咯血。

更难堪的还是那一连串落榜后的情境,如烟往事似又若隐若现飘浮在眼前……

然而现在这一切都过去了,历经千辛万苦,他终于攀登到科举制度这虽逾千年而仍未倾塌的金字塔的顶端。灿烂辉煌啊,风光无限啊,成千上万正在科举之途上风尘仆仆的读书人,统统都把羡慕的眼光投射到自己的身上。最高兴的是76岁高龄的老父,他终于在耄耋之年亲眼看见儿子的金榜题名,了结了平生最大的宿愿,张謇也为此感到像还清债务般地一身轻松。但是业已早逝的慈母却未能等到这一天,那一次又一次的依闾期望而又终于失望,那温厚而又凝重的叮咛话语,子欲养而亲不待啊!所以张謇哭了,是发自内心的号啕大哭,那是在光绪二十年(1894)四月二十八日朝考之后,一位老师的慰问触发了他几十年郁积于心的悲情。“余感母与赵(菊泉)、孙(云锦)二先生之不及见,又感国事,不觉大哭”。男儿有泪不轻弹,但凡大哭必定是情如泉涌。

光绪皇帝在太和殿召见张謇,授张謇翰林院修撰

当然,张謇是个理性而又务实的人,他不可能纯认感情泛滥而沉溺于大喜大悲。几十年正统儒学的朝夕濡染,促使他产生了极深沉的历史责任感,这当然是以忠君爱国为轴心的旧式使命感。正是在大魁天下这幕戏进入高潮的传胪之日,他在日记上恭恭正正地写道:“授翰林院修撰。伏考国家授官之礼,无逾于一甲三人者。小臣德薄能浅,据非所任,其何以副上心忠孝之求乎?内心悚然,不敢不勉也。”他感奋无已,亟思回报,但问题是如何回报?这已经不是康乾盛世,科举吏治都已经百孔千疮;当时虽然还没有出现半殖民地半封建社会这个词语,但中国已成为列强可以任意侵凌的对象却已是人们的共识。甲午战争以后时代的最强音是变法图强,尽管对于如何变法图强存在着日益激烈的争论。

时代给予张謇以机遇,张謇抓住了这个机遇。历史选择了张謇,张謇因此改变了自己的人生道路。

夺魁幕后 拥戴光绪 就在张謇状元及第的这一年,国际国内的形势发生了很大的变化,这时比较敏感的爱国士大夫们不能不感到极大的忧虑。外国侵略者诚然可怕,但是拿起武器的亿万愤怒的下层群众似乎更为可怕。当时的中国已经到了非变不可的时候,然而怎么变?这些士大夫们的意见十分不一致。一部分人走在前面,他们不满足于“同光新政”(或称洋务运动)已有的成绩,要求实行资产阶级性质的政治改良,敦促设立议院之类机构,希望逐步实行政权结构的近代化。另一部分人稍许落后,还停留在二三十年以前的早期维新思想的水平,只限于要求让民间多兴办一些工矿企业以及改良农业生产技术,至于政治方面,只要撤换一批卖国的和贪暴的官员也就差不多了。还有一部分人就更加落后了,他们是保守派,始终怀念清朝政府的鼎盛时期,偏执地要求整饬封建的伦常纲纪,仿佛这就是足以战胜一切内忧外患的神奇武器。尽管这些救亡主张之间存在着不少的差异,然而在他们中间的很多人,确实都把希望寄托在年轻的光绪皇帝身上,认为老一辈最高统治者是无可救药了,好像在他们的后继者光绪皇帝身上还存在着一线生机。

光绪皇帝像

早在光绪十五年(1889),光绪皇帝不在“大婚”以后,实行有名无实的“亲政”,就已经引起了这些士大夫们的很多幻想。其中最显赫的人物之一就是翁同龢,他在即以师傅身份进呈冯桂芬的《校邠庐抗议》,诱导皇帝学习“西方富强之术”,并且更加关心这个特殊学生的成长。有一次光绪皇帝居然敢于自作主张,“通饬各省藩臬专折奏事”,表现出急于了解下情的愿望。翁同龢高兴极了,连忙赞美说:“盖出诸圣心,近日读圣训,有所得也。”仿佛载恬(光绪)果真会成为康熙二世或乾隆再生似的。

当然他们也知道单靠“圣心睿智”是不行的,更重要的是让载恬真正掌握政权。因为慈禧太后仍然是绝对的权威,而李鸿章与淮系则是朝廷以外最大的地方实力派。至于清流的士大夫们,尽管善于营造某些政治上的假想对手过于接近,那就舆论,而且其中有些人声望颇高,但是他们最大的弱点是缺乏实力,特别是没有任何一支可以凭借的武装力量。他们自视甚高,抱负颇大,但实际上并不过是慈禧玩弄政治力学天平上的一个砝码。慈禧往往利用清流们的言论(即所谓“清议”),牵制或打击她有所疑忌的某个洋务集团,然而她只允许清流们在维护中央集权(特别是维护她自己的绝对权威)的前提下发挥舆论作用。如果清流们越过这个范围,或表现出与她的某些政治上的假想对手过于接近,那就会立即感受到她的雷霆万钧的威势与打击。

但是,久经宦海沉浮的清流上层人物,自然不会不明白自已的实际处境。他们不甘心拘守于砝码的地位,渴望有朝一日能够占据天平的支点。他们不乏耐心,谨慎地等待和寻找可以削减慈禧和她所倚重的淮系集团的机会。甲午战争为他们提供了这样的时机。李鸿章为保本集团的实力,从战争一开始就对后起的日本侵略者表现出妥协求和的软弱态度,这不能不引起人民的愤怒和舆论抨击。期望借此扩大自己的声势以至控制中央政权。在某种意义上说,清廷内部主战、主和之争,可以说是帝后两党之争。

争夺实权 帝后党争 甲午战争暴发之前,张謇在京师一度成为政治上极为活跃的人物。他在帝党中间,由于官阶的限制,还没有具备直接向皇帝呈奏的资格,只能通过翁同龢转达自己的主张。但是因为他有在朝鲜战场上直接与侵略者抗衡的政治经验,而且十多年来,一直以日本为敌手研究军事和外交的对策,所以在帝党中间成为重要的决策人物之一。对于这一点,甚至连有些依附过淮系的文人也看得非常清楚。张謇在单独上奏的《呈翰林院掌院代奏劾大学士李鸿章疏》,愤慨地谴责李鸿章:“试问以四朝之元老,筹三省之海防,统胜兵精率五十营,设机厂、学堂六七处,历时二十年之久,用财数千万之多,一旦有事,但能漫为大言,……曾无一端立于可战之地,以善可和之局,稍有人理,能无痛心?”把一个怯战求和贻误战机的李鸿章,抨击得体无完肤,大快人心,因而名噪一时,甲午战争暴发以后,慈禧太后为了缓和舆论的愤激,在主战、主和两派中间寻找平衡,先后启用翁同龢、李鸿藻等人入值军机,而翁在孙毓汶病免后,便位居汉人军机大臣之首,这就更加显示出张謇作为帝党决策人的重要性。甲午战后,在北京曾哄传“光绪之主战由于同龢,同龢之主战由于张謇。”这种说法事实上并非凭空虚造。

对于张謇连连提出的谋略,处于斗争锋端的翁同龢感到难以完全采纳,并有信致张謇:“所示磊磊大策,人为虱其间者可赞一二,不知非也。” 翁同龢虽然位列枢垣,但无实权,正如他给张謇的一封信所言:“虽指挥,庸我听呼?”对翁同龢的苦衷张謇颇能理解。

翁、张之间宦海泃濡决不是孤立的,它是整个帝党活动的一个重要组成部分。帝党在甲午战争期间的主要攻击目标是李鸿章,从而揭露了统治集团内部投降主义路线的丑恶面目,并强烈要求继续抵抗日本的武装侵略,这至少是在某种程度上反映了民间渴望反对外侮和维护主权的高涨情绪。当然,在派系斗争激化时,意气往往多于冷静的分析,加以他们不敢把抨击的矛头直接指向慈禧,所以很难要求他们对李鸿章作出更为全面而结合实际的估量。况且,清流是一帮子文人,帝党本身毕竟缺乏实力,他们虽然发动一场言词激昂的倒李斗争,但内心深处也感到实在没有办法取而代之。清廷对日宣战不过一个多月,张謇已经觉察“其实中国何尝有必战之布置耶?”他深知翁同龢的处境困难,而且性格弱点是“刚断不足”,并非可以代替李鸿章主持对日战事的适宜人选。因此,他曾主张对李鸿章“鞭策而用之,”倒李就是一种“鞭策”,目的是削弱李的声势,降低李的地位,而终究还要有控制地使用他。这就是帝党分子难以言说的内心衷曲。同时,帝党人士期望甚殷的奕也已经成为苟延残喘的老朽。他们自然不可能理解,奕不过是皇室中一个已经失势的洋务派首脑,其对外态度与李鸿章并无多大区别。即令奕不是那么衰老,也不可能把对日战争引导到坚决抵抗的道路上去。

其实,帝党本身也不是民族利益的真正可靠的维护者。他们不敢也不可能依靠广大人民群众的力量,因而难以看到反侵略斗争胜利的前景。他们提出的“以战定和”的口号,正表明缺乏抵抗到底的坚定性。在战争严重恶化之后,他们很快走上幻想借助英、德以抗日本的歧途。张謇、文廷式等领衔《奏请密联英德以御倭人折》,奏请“联英伐倭”。此建议故然充满不现实的幻想,但却能够说明:帝后两党之间,主战与主和两派之间的斗争,在不同程度上都交织着英、俄、德、日之间在中国的争夺。

“联英伐倭”的方案,某种意义上适应了英国侵华政策的需要。英国既不愿意日本在中国,特别是在它的既得利益比较集中的长江流域,又害怕战争延长会把清政府推向沙俄,同时还担心长期战争会使它对华贸易遭到损害。所以它采取两面派手法,既不支持日本,也不讨伐日本,等待各国联合“调停”的可能性。所谓“调停”,实质上就是要中国立即投降以换取日本军队停止进攻。这与帝党所企盼的“联英伐倭”完全是两码事。

由于列强的各怀鬼胎,连英国的联合“调停”也未能实现,而后党及主和派却乘机公开加强了求降活动。那拉氏的心腹、军机大臣孙毓汶和徐用仪,一方面向赫德要求英国出面调停,一方面又嗾使翰林院中一些人上书奕,要求“忍辱求和”。在此期间,帝党活动频繁,继续鼓吹拒和速战,然而再也拿不出什么比较切实可行的办法。九月十三日晚,张謇连夜访问翁同龢,“危言耸论,声泪交下。”第二天,显然是出于翁同龢的授意,张謇与丁立钧、黄绍箕、沈曾植等商议。十六日,张謇再次向翁同龢上书,报告集议的结果。就在这个紧要关头,张謇突然接到父亲病亡的消息,只得循例离职回籍守制,于九月十九日匆匆离开政争纷纭的北京。

此后战事节节败北,帝党无所作为,只有坐视那拉氏、李鸿章之流放手求降。第二年(1895)三月二十六日,《马关条约》正式签订,中国更加沦入半殖民地的痛苦深渊。这时还在南方的张謇也在日记上录上“和约十款”的主要内容,并且特地注明:“几罄中国之膏血,国体之得失无论矣。”

作者:邹迎曦、陆碧波 编辑:吴勇胜

|