|

七、维新变法

力主维新 推行变法 《马关条约》订立以后,后党和淮系受到全国舆论的谴责,威信有所削弱。帝党、维新志士和一部分非淮系洋务派官僚乘机活跃起来,他们都标榜救亡图存,都想利用局势变化谋求增加或获得政治权势,因而三者便形成一个短暂的结合。张謇作为帝党在东南地区的代表之一,尽管他以守制在籍和兴办实业作为韬晦之策,但与上述三种力量都有不同程度的联系,因而也就无可避免地再次卷入统治阶级的内部的斗争。

张謇与张之洞、刘坤一的关系在甲午战后日趋密切。张、刘聘请张謇主持江宁文正书院,委任以商务局总理要职,并且在大生纱厂创办过程中给以不少支持。张謇最初对张之洞印象并不甚佳,曽讽刺他有五气,即“少爷气、美人气、秀才气、大贾气、婢姬气,……是反君子,为其费而不惠,怨而不劳,贪而不欲,骄而不泰,猛而不威”。总之,就是集骄气、娇气、迂气、官气、小气于一身,毛病可谓不少。可是,他感到张之洞在中法、中日两次民族战争中都属于主战派,比“一门将相,在拥大藩,以寇贻君父”的李鸿章总要高明一些。同时,由于张之洞在湖北努力兴办近代工矿企业,又特别重视钢铁工业和纺织工业,这更使他产生浓厚的兴趣。光绪二十三年(1897)张謇到武昌参观以后,觉得张之洞确实有一种开拓的气魄,而且书院和铁厂都很有成绩。因此,张謇终于把张之洞列为“能知言,可与言”的有所作为的封疆大吏。

张謇之所以向张之洞、刘坤一靠拢,决不仅仅限于在兴办实业方面寻求援助,而是在政治方面也有一定的用意。张謇早曾为帝党的势孤力弱发过感慨:“会日人肇衅,图我东藩,大臣或瞪目不能措方略,或漫为大言轻敌,或蹙项束手以听命于恣睢昏瞀之疆臣。皇帝内怡颜色,奉皇太后外张鞑伐,是廑将士之暴露,抑情劳思,孑立于上。一二台阁骨鲠敢言之士,极陈利害,申天下之公论,而未有当也”。帝党最大的苦闷就是缺少实力的依托,他们自然要对雄踞长江中下游的张、刘二督寄予期望。这时北京的帝党正在逐步与维新派合作,渴望通过争夺中央政权以谋求救亡图存。张謇与张之洞、刘坤一的联络,至少在客观上起到遥相呼应的作用。

光绪二十一年(1895)夏秋之交,维新派在反割台、反投降的激昂声浪中展开紧张的政治活动。他们在北京创办《中外纪闻》,每日分送千份,在官僚士大夫当中迅速扩大了影响。正是在这个时候,一度畏祸“乞假南归”的帝党健将文廷式忽然重回北京,并且很快就与丁立钧、陈炽等帮助康有为成立强学会,以谋取私利“大合群”、“开知识”、“开风气”,推动政府变法救亡。

强学会的成立,标志着帝党与维新正式联合的开始。帝党要利用维新派的筹谋献策和舆论影响,维新派则把帝党看是可以帮助自己挤进中央政权的桥梁。帝党参加北京强学会的有李鸿藻、翁同龢、孙家鼐所谓三大前辈,也有文廷式、沈曾植、沈曾桐、丁立钧等张謇的知交好友。

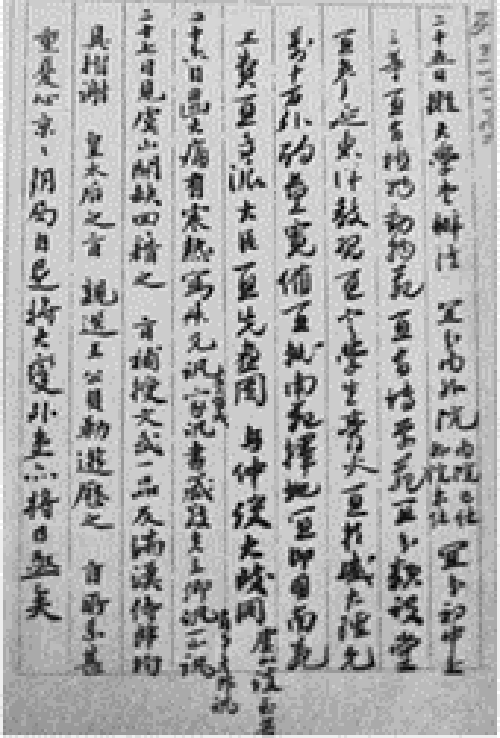

康有为 梁启超

张謇在这年八月已经与沈曾植、丁立钧、康有为等有过书信往还。十月十日深夜,张謇收到一份电报,电文是:“初十日下午九点钟钟宁局电。张状元;现与仲弢(黄绍箕)、长素(康有为)诸君子在沪开强学会,讲中国自强之学,南皮主之,刊布公启必欲得大名共办此事,以雪国耻,望速复。鼎芬蒸”。梁鼎芬是张之洞的亲信幕僚,也是张謇的密友之一。他的电报显示了张之洞在创办上海强学分会过程中的主动性。张謇不仅赞成自强雪耻,而且以后还把张之洞奏请谕令他创办大生纱厂也看作属于强学会的活动范围,说什么“此殆南皮于强学会求实地进行之法”。可见他们不仅把强学会当作爱国救亡社团,而且还曾一度把它视为各项政治、经济革新工作的推动力量。正是出于这样的认识,张謇欣然同意列名发起,并且标榜:“中国士大夫之昌言集会自此始。”

光绪二十二年(1896)二月,李鸿章奏准带同本经方前往祝贺俄皇加冕礼,另一方面则是清廷谕令撤去满汉书房,意在断绝翁同龢与光绪单独见面机会。后党自觉已得到沙俄的支持,因此日益加强对帝党和维新派的打击,而主要打手还是淮系首脑的亲信杨崇伊。杨崇伊在李鸿章授意下又奏劾文廷式“遇事生风,常于松筠庵广集同类,互相标榜,议论时政。”文廷式因此被革职并驱逐回籍。这一系列的坏消息传到江宁、通州以后,张謇表面上装作坦然“笑应之”,但内心是颇为不满于后党所作所为的。当时,虽然有反对势力的阻挠和破坏,维新运动仍然在向前发展,帝党也还没有承认自己的失败。面对后党咄咄逼人的攻势,帝党和维新派并没有退却,反而加速了变法图强的步伐。

光绪二十三年(1897)冬天,内外事变迭起。德国借口所谓“钜野教案”,以武力强占胶州湾,其他帝国主义纷纷效尤,于是出现强行划分在华“势力范围”的瓜分狂潮。同时,在新的严重民族危机剌激下,中国人民反侵略斗争首先在沿海各省和长江流域迅速发展起来,特别是鲁、豫、皖三省交界地区的义和拳、大刀会的英勇反抗,已经逐步使清朝政府失去控制的能力。这就是维新派的君子们所感受的威胁:“危机遍伏,即无强敌之逼,揭竿斩木,已可忧危”。他们以极为凄怆的声音打动了光绪和帝党的心:“恐自尔之后,皇上与诸臣,虽欲苟安旦夕,歌舞湖山而不得矣;且恐皇上与诸臣,求为长安布衣而不可得矣。”

在瓜分狂潮和维新运动同时高涨的紧要时刻,光绪和翁同龢毅然提出变法救亡的决策。这年的十二月二十四日,正是民间家家户户忙于送灶神过小年的时候,光绪怀着焦虑的心情召见枢臣,“颇诘问时事所宜先,并以变法为急。恭邸默然。臣(翁同龢自称)颇有敷对,谓从内政根本起,诸臣亦默然也”。一次御前会议竟成为冷冷清清的师生对话。奕不表态,因为他久已处在嫌疑之地,衰暮之年更加小心怕事。其他王大臣的缄默不语,或则慑于慈禧的淫威,或则本来就反对变祖宗之成法。光绪与老师的主张如同曲高和寡的阳春白雪,他们在宫廷之内陷于孤立,于是只有诉诸社会舆论,在一定程度上也可以说是诉诸民意的仲裁,宫廷内部的纷争因此被引向紫禁城外。而维新派就是他们在宫墙外面的主要支援。

正在这个重要的时刻,张謇动身前往北京销假。闰三月十六日张謇到达北京,两天后正式向翰林院销假。这时,百日维新已是呼之欲出,帝后党争和新旧势力的斗争都日趋激化。正是在张謇到达北京的前几天,安徽藩司于荫霖已经奏劾翁同龢“误国无状”,这等于说是罪大恶极。张謇一听到此事即大骂于荫霖只会攻击翁同龢,“而皖灾不报也”。就在他抵京的这一天,守旧派又向在湖南推行新政卓见成效的陈宝箴、江标、徐仁铸等地方官员发起猛烈攻击。并且在破坏保国会以后,继而奏请查禁保川、保滇、保浙等会,然后再次奏劾翁同龢“朋谋纳贿”。

百日维新 振聋发聩 帝党和维新派并没有因为守旧势力的阻挠而停止前进的脚步。四月,军机处领班王大臣奕病死,他们更抓紧这一时机推行变法。首先是由御史杨深秀、学士徐致靖上疏请定国是。光绪二十四年(1898)四月二十三日,光绪即正式诏定国是,宣布变法,史称“戊戌变法”。两天以后,他又亲自召见康有为,谕令康在总理衙门章京行走,参赞行政,专折奏事。著名的“百日维新”于是揭幕。

在这段期间,张謇也曾一度参与了变法的有关活动,并且向翁同龢提出某些具体的革新建议,比较重要的有《农工商标本急策》《代拟请留各省股款掁兴农工商务折》,请求停办间架税及宁属米粮捐,以及为即将成立的京师大学堂代拟办法等。张謇的这些建议都得到了翁同龢的重视。

为配合维新运动,张謇拟写《京师大学堂办法》

“百日维新”在中国近代化过程中是一次振聋发聩的壮举,然而从一开始它就是一场实力悬殊的较量,仿佛是轻量级拳击选手与重量级对手的抗衡。新派对旧派的挑战,帝党对后党的挑战,乃至在某种意义上皇帝对太后的挑战,在当时的条件下都需要有一定的胆识和勇气。但是作为对手的后党毕竟太强,而他们帝党又显得势单力薄。特别是在强学会、保国会相继被破坏以后,张之洞等洋务派官僚已经明显地离异并转向于对立方面,这更使维新运动失掉一切实力支持。君子从来都是与“小人”相对立而言的,他们又不可能从劳动民众那里汲取新的力量泉源,因而在变法开始之际就有人为战斗的前途担忧。维新志士并非一群急功好利的鲁莽家,他们并非没有设想过变法也可能失败。但是他们认识的基点在于:即令变法失败,也可以为国家的更新开辟道路,同时又可以提高光绪的威信,期望他在“慈禧以后”或许能够大展宏图。

翁、张的稳健有余,除思想中保守性较多外,也与他们对宫廷斗争的内情知之更为详尽有关。在正式宣布变法的前一天,张謇曾经亲眼看过翁同龢“所拟变法谕旨”。四月二十五日,也就是《明定国是谕》的后两天和光绪召见康有为的当天,张謇和翁同龢又一次长谈。长谈而且达到“至苦”的地步,可见谈话内容相当广泛。所谓“至苦”主要还是指变法的障碍重重而他们的处境困难。但是,他们怎么也不会想到,两天以后(四月二十七日)后党即以闪电般的手段借光绪名义谕令翁同龢开缺回籍,直接打击了帝党的首领和枢纽。帝党和维新派在这次突然而又沉重的打击面前显得惊慌失措。张謇在当天的日记上写道:“见虞山开缺回籍之旨,补授文武一品及满汉侍郎均具折谢皇太后之旨,亲选王公贝勒游历之旨,所系甚重,忧心京京,朝局至是将大变,外患亦将日亟矣。”由于张謇对宫廷斗争的内情知之较多,所以他对政局变化所作的判断也就比较准确。慈禧在放逐翁同龢的同时,把二品以上文武大员的任命权控制在自己的手里。并且让死党荣禄署理直隶总督,绝对控制京、津地区的近卫军。

变法的前途更为艰险。四月二十八日这一天,北京“城南士大夫人心惶惶”。城南,自嘉道年间成立宣南诗社以来,历来是南方籍京官、士人宴饮雅集之处,光绪一朝的清流、文士仍然习惯于在这里寄寓与集议。城南士大夫群的情绪变化,在某种程度上可以看作是晚清政局的晴雨表。他们为翁同龢担忧,为变法的前途担忧,也为皇帝的命运担忧。二十九日,张謇奉旨到乾清宫引见,“瞻仰圣颜,神采凋索,退出宫门,潜焉欲泣”。他唯恐翁同龢将遭杀身灭族的大祸,因此于三十日“引朱子答廖子晦语劝公(翁同龢)速行”。张謇对变法已不再寄予希望,他也准备离开政局险恶的北京。

翁同龢被罢黜以后,多数帝党分子变得比较消沉,变法主要是由维新派勉强推行。一系列革新政治、经济、文化的诏谕,象雪片一样飞扬,在社会中上层多少也引起一些反响,但是在维新派的内心深处,悲观情绪也在逐渐增长。维新派也把翁同龢的去职看作是变法事业的严重挫折,并且也因此消弱了自己的斗志。

五月二十日,光绪以阻挠维新派上书的罪名,一举罢免守旧而又骄横的礼部六堂官以后,这种斗争更有可能随时发展成为一场政变。对于光绪的还击行动,尽管一些顽固派官员为之哗然,慈禧表面上却不动声色,她正在暗中部署并且寻找杀戮新派人物的时机。在这种形势下,帝党、维新派和某些投机官僚之间的暂时联合迅速趋于分化。张之洞敌视民权思想,他写的《劝学篇》,一方面向慈禧表示忠诚不二,一方面又讲些“西艺非要,西政为要”之类时髦话,以迎合皇帝和应付潮流。刘坤一则在“明定国是”以后公然抗拒各项维新诏令,虽经皇帝一再申斥,他也不改变这种固执态度。张、刘的转向使帝党与维新派显得更加势孤力弱。

许多帝党分子都悄然退却了。他们已经不再谋求变法的进展,而只考虑如何洗刷嫌疑以苟全性命。孙家鼐是帝党的元老,很早就表现出极大的动摇,翁同龢的放逐更使他惶惧不安,而维新派的躁进争权与自作主张又使他感到日益不满。他于五月二十九日上《奏译书局编纂各书请候钦定颁发并请严禁悖书疏》,用意即在洗刷自己并抑制维新运动。因为当时正是梁启超主持译书局,所谓“悖书”即指康有为的《孔子改制考》。孙家鼐也攻击变法学说,费尽心机排斥康有为,实际上已经成为变法的反对者。

张謇目睹了这些翻手为云覆手为雨的怪现象,终于决心尽快离开北京。

后党反扑 戊戌失败 北京的政局似乎乌云密布,变幻莫测,有时云缝里透露出一线阳光,也会引起南方帝党分子新的幻想。七月十九日,礼部尚书怀塔布、许应骙等六个守旧堂官,以阻挠主事王照条陈事务罪被革职。第二天清廷又赏谭嗣同、杨锐、刘光第、杨旭四品卿衔,在军机章京上行走,参与新政事宜。对于帝党和维新派来说,这又似乎增添了一点兴奋剂。八月二日,张謇在日记上写道:“知太夷(郑孝胥)召对后赏道员,甚喜。”仿佛变法处境又有某种新的转机。可是,在两天以后得到慈禧重新“训政”的消息,张謇等立即感到大祸已经临头。从八月七日到八月二十五日,张謇几乎毎天都在记载有关政变的消息。通过他的记述,不难看出他最关心的还是皇帝的命运。当时盛传慈禧不仅要把载湉囚禁起来,而且还打算以治病为借口把他毒死或加以废黜。荣禄是慈禧最为亲信的死党,当时正掌握北洋军权,并且已进入军机处,帝党特别害怕他会帮助慈禧对光绪下毒手。南方的帝党分子无兵无勇,只有把保护皇帝的希望寄托在列强的“问疾”和东南督抚的“正论”之上。

慈禧太后像

慈禧和一些顽固分子确实想把光绪从龙坐上拉下来。就在政变的当天,他们已经散布皇帝已经死亡的谣言,以后又盛传皇帝病重的消息,借此作为掩盖他们阴谋废黜的烟幕。八月下旬,形势更显得紧急,引起帝党分子的更大焦虑。后党企图暗害光绪的阴谋,不仅引起帝党和维新派的不满,而且也受到一般开明士绅和资产阶级的反对。他们唯恐杀害皇帝将会引起更大的政治动荡,甚至还可能促使正在酝酿着的革命风暴更快地到来。沙俄以外的帝国主义列强(英国等),也不愿坐视后党采取更激烈的手段,一则担心沙俄在中国的侵略势力将会因此更加膨胀,再则担心各派之间的流血斗争可能破坏市场稳定,从而妨碍其对华商品倾销与资本输出的进一步增长。正是在这样复杂而又微妙的形势下,南方帝党分子才敢在几种矛盾的夹缝中悄悄站起来,极力营救他们所认为的国家的最后希望——光绪皇帝。

刘坤一对慈禧过于庞信淮系本来就有所不满,因而在东南各界人士的推动下,终于呈奏了影响较大的《太后训政保护圣躬疏》,并且在社会上产生了连锁反应。一时“力争者踵起”,在绅商群中居然形成具有相当声势的营救蒙难皇帝的运动。后党感到有沉重的压力,特别是害怕英国等帝国主义列强的强力干涉,只得暂时搁置了废黜或暗害光绪的罪恶计划。张謇虽然一向不满于刘坤一的暮气渐增,但对他这次比较果断的行动却大为称赞。

戊戌变法失败以后,许多帝党分子害怕受到牵累,故意表白自己对维新派极度不满。其实他们并非完全反对维新变法,不过是反对变法的步骤过于急速。他们也并非反对整个维新派,不过是对康有为这样的领导人有所不满,特别是对谭嗣同等左翼分子訾议较多。

戊戌变法以帝党和维新派的一败涂地而告终结。他们在甲午战后短短二三年内所取得的某些进展与成就,在后党和顽固势力的刀光剑影中迅速化为过眼云烟。帝党在政变以后顿时陷于涣散,他们不可能从变法的流产中汲取积极的经验教训,不管是逃亡国外,抑或是苟安国内,仿佛他们的主要任务只限于咀嚼失败的悲苦,丝毫也不敢诉诸稍许暴力的行动。这时的张謇在企业活动中虽然表现出可贵的进取精神,但在政治上也逐渐趋于消极回避状态。

光绪二十四年(1898)年底,后党的废立阴谋终于公开化。翁同龢、张謇等人对光绪的危难感到无能为力。不过,由于光绪一度锐意变法,已经赢得东南地区以及海外华侨中一般资本家和开明官绅的好感。这些人大多与维新派一样,幻想光绪在慈禧死后掌握实权并重新推行变法。所以,当废立的消息传到上海以后,遭到各界人士的反对,一时形成相当的声势,初步打破了政变以后一年多时间的沉闷局面。

英国为了维护自己在华的侵略利益,不愿中国政局由于废立光绪而产生动荡不安,所以对东南绅商营救皇帝运动给以某些支持。这时,就连一向持重的刘坤一,害怕废立将会在长江下游引起新的骚动,甚至可能遭到列强武装干涉。因此,在东南绅商运动的影响下,他再一次明确地表示了保护光绪的态度。

慈禧看到各方面纷纷强力抗议,知道废立时机尚未成熟,因此只把溥儁立为大阿哥,准备将来在适当的时候再把光绪拉下皇位。尽管瓜分之祸迫在眉睫,后党仍然没有放松对于维新派和帝党的迫害。先是在(光绪二十五年)正月十五日,清政府已经再次下令悬赏15万两捉拿康有为与粱启超,并且严惩购阅维新派报刊的人们。

三月七日,湖北又盛传清廷要“罗织党人”。“罗织党人”的传言确有其事,当义和团运动进入高潮,刚毅等顽固分子就乘机陷害联元,袁昶、许景澄等,同时还想把散处外地的帝党分子一网打尽。

“当时缇骑动四海,逐臣窜伏鬼神赅。”作为身经其境的当事人,张謇对于在封建专制淫威下的“逐臣”们胆战心惊的精神状态,自然理解得分外深切,描述得也历历如绘。

东南互保 退敌迎銮 在光绪二十六年(1900),义和团的反帝风暴标志着旧世界即将终结,而以孙中山为首的兴中会起义和留学生运动则揭开了新世纪的帷幕。张謇等帝党分子和东南上层绅商,在这个方生未“死”的年代里,也多少恢复了若干政治活力,并且在所谓“东南互保”中有自己的表演。

一月间,义和团的狂飙巨澜迅速伸展到清朝心脏地区京、津、保一带。统治者惊慌失措,“剿抚两难”,陷入人民群众反侵略熊熊火焰的包围之中。帝国主义列强害怕义和团运动的发展可能摧毁他们在中国的殖民主义统治,因而暂时协调了彼此之间的激烈争夺,匆匆忙忙组织强盗联军,从大沽登陆,经由天津进犯北京。

在这样的形势下,统治阶级内部在对外政策上重新产生比较深刻的分歧。历史仿佛来了一个180度的大转弯,皇帝与太后,帝党与后党,与甲午战争时期的主战、主和两派之争相比较,现在位置都颠倒过来。光绪与帝党内外有见识的大臣,都主张采取冷静和慎重的决策,反对不负责任和毫无准备的冒然“宣战”。但是,他们的意见被粗暴否定,袁昶等甚至被残酷处死。顽固派亲王大臣利用义和团以发泄自己的仇外情绪,并打击、排斥一切进步事物。慈禧面对顽固派和义和团已经控制京师并且渗入大内的严峻现实,深知“剿之则即刻祸起肘腋”,同时也不满于列强一再阻挠废立光绪,因此便想冒险把这场巨大火灾转移到帝国主义身上。她虽然对外“宣战”,但既无切实有效的作战部署,又无任何必胜信念。她首先只求保全自己,其次是借助外国军队来扑灭这场“可怕的火灾”,再就是利用这一时机进一步清除帝党残余势力,直到最后废黜光绪。

这时由于大生纱厂已经建成,同时又正在筹划创办垦牧公司及其他企业,张謇特别重视东南地区市场的稳定与安全,因而也把希望寄托于洋务派督抚与帝国主义列强之间的谅解与合作。现在他最担心的已经不再是帝国主义的侵略,而是拿起武器的下层群众的反抗斗争了。他认为全国范围的大动乱已经无可避免,只能凭借列强和东南督抚的强大实力来“保卫东南”。

张謇参与“东南互保”的活动,大致可以分为三个步骤:第一是筹划招抚以徐宝山为首的大股盐枭:第二步是推动刘坤一等订立《东南保护约款》;第三步是谋求“退敌迎銮”,并让光绪当政。

刘宝山绰号徐老虎,是长江下游著名的盐枭首领,一向被江苏绅商看成心腹大患。张謇把招抚徐宝山看作是与帝国主义达成“互保”协议的前提。

接着,经由上海道余联元出面,并有两湖代表陶森甲、两江代表沈瑜庆以及盛宣怀等人参加,与各国驻沪领事协商议定《东南保护约款》。内容有三:1、“上海租界归各国共同保护,长江及苏杭内地均归各督抚保护,两不相扰,以保全中外民人命产业为主。”2、“长江以及苏杭内地各国商民、教士产业,均归南洋大臣刘、两湖督宪张允认切实保护,……现已出示禁止谣言,严拿匪徒。”3、“军火专为防剿内地土匪、保护中外商民之用,设有督抚提用,各国无庸猜疑”等等。而说到底,就是由洋务派督抚与列强“合作”,在保护半殖民地半封建统治秩序的前提下求得东南地区的暂时安宁。

尽管张謇强调自己倡议和推动的作用,但“东南互保”的主要发动者与决策者却是英国领事和张之洞、刘坤一本人,而穿针引线的人物则是盛宣怀。

《东南保护约款》订立后,张謇等人觉得东南地区的局势已经得到稳定,于是又筹划所谓“迎銮南下”,就是打算把光绪营救出来,在南京成立新政府,然后逐步实行他们期望已久的各项温和改革。

七月间,北京失陷。慈禧仓惶带着光绪逃往太原,以后又继续逃往西安。这个心狠手辣的老妪,临行还没有忘记处死光绪最心爱的珍妃。珍妃不仅是光绪最亲密的伴侣,也是光绪志同道合的知己。他们共同捱过了将近两年的艰危时光。这时北方的局势更加混乱,宫廷处在颠沛流离的旅程之中,南方的帝党分子增添了对于皇帝安危的担心。于是,张謇等人又把“迎銮南下”方案改为“退敌迎銮”。所谓“退敌迎銮”,包括“退敌、剿匪、请两宫回銮议约”三件大事。八月,张謇向刘坤一详尽地陈述了以上意见,并且得到刘坤一的完全赞同。

由于慈禧这时已经向帝国主义屈服,统治阶级内部对外政策的分歧迅速趋于弥合,载漪、刚毅等顽固亲王大臣被处以极刑,但更大的屈辱与损害则完全落在广大人民身上。北京城内的外国军队虽然没有全部撤除,但“除匪”与“和约”毕竟一直在积极进行。同时,因为当年洋纱进口明显减少,又给大生纱厂放宽了生路。张謇因此更加热衷于“保卫东南”,以求企业的进一步发展。

此后,张謇除一度参与劝阻订立中俄东三省条约以外,不再从事频繁的政治活动,转而以主要精力投入通海垦牧公司的创办工作。至于“迎銮南下”等方案,由于时过境迁已无实现可能,也无实行必要,早被撇在一边了。

作者:邹迎曦、陆碧波

编辑:吴勇胜

|