|

八、宏图初展

变法命脉 《变法平议》 光绪二十七年(1901)底,清政府为了取悦于外国列强并欺骗人民,大肆鼓吹将要推行“新政”,这又引起东南地区一部分帝党和维新派分子新的幻想。

早在光绪二十六年十二月十日,流亡在西安的清廷就发出了诏谕,宣布即将变法:“世有万古不易之常经,无一成不变之治法。穷变通久,见于《大易》;损益可知,著于《论语》……大抵法积则敝,法积则更,要归于强国利民而已。”刚刚镇压过维新变法运动的慈禧及其党羽,现在却模仿他们政敌的腔调,装出一派发愤图强、更张改弦的姿态。不过,张謇等人则颇受鼓舞,他们分别围绕在刘坤一和张之洞的周围,真诚而又辛苦地为“新政”筹谋划策。十二月二十三日,距离清廷发布变法诏谕不过十三天,刘坤一即电邀张謇、何嗣焜等前往南京商谈“要政”。以张謇等为代表的绅商上层人物,渴望在慈禧的宽容与东南督抚的支持下实现某些温和的革新,以谋求国家的富强和自身政治、经济利益的扩张。他们在光绪二十七年正月下旬以前进行紧张的准备,何嗣焜甚至在起草建议书过程中,因操劳过度中风而死。张謇继续与汤寿潜、沈曾植、郑孝胥等反复磋商。正月二十五日以后,张謇等陆续到达南京,与刘坤一有所商谈以后,从二月四日开始花了半个月的时间写成《变法平议》,比较全面地阐述了自己的政治主张。

《变法平议》从国家艰危形势出发,首先论证了变法的必要性与紧迫性,指出:“法久则弊,弊则变亦变,不变亦变。”他们认为戊戌变法的失败,并非变法本身的失败,而是由于时机没有成熟和维新派“操之过急”。

根据变法失败的教训,张謇特别强调“欲速则不达”的道理,主张宁可持重缓慢一些,千万不可再蹈“躁进”覆辙。他们不再指望通过光绪复辟的办法来推行新政,而是幻想在承认慈禧绝对权威的前提下,以恳求与说服来谋取有利于资产阶级政治、经济发展的改革。

张謇与张之洞等在江宁(南京)合影

张謇把变法的具体内容区分为三大端:一是“必先更新而后旧可涤者”;二是“必先除旧而后新可行者”;三是“新旧相参为用者”。用现在的语言来表达就是:第一种是先立后破,第二种是先破后立,第三种则是新旧融合。张謇最重视的还是第三种,主张“上破汉满之界,下释新旧之争”,并把这种折中调和路线看成是“变法之命脉”。

《变法平议》按清廷政权结构,把四十二条变革事宜分为吏、户、礼、兵、刑、工六大类,而后又汇总分为三个阶段。第一阶段:“请设议政院,各府、州、县城设中学堂,先设测绘、师范、警察,各省设局编小学堂、中学堂课本书、译各史及各学科书,户部及各省布政使,各府、州、县行预计表。”第二阶段:“分职、省官、定俸,各府、州、县实行测绘、警察,订税目,增法律章程,罢厘金,停捐纳,变科举,行决算法。”第三阶段:“令各府、州、县分设各级小学堂,学农、工商业,抽练营兵,减官府仪卫……”

然而,出乎张謇意料之外的是,即使是这样温和的《变法平议》,居然也没能被慈禧控制的朝廷所接受,连与他关系密切的东南督抚也并未采纳。《变法平议》写成后的第三天,刘坤一邀张謇面谈,只提到州、县以下官吏的职责及有关学堂等事项,在财政问题上也仅仅表示赞同革新盐法,并无任何比较长远、全面的变法考虑。张謇“意绪为之顿索”,不久他在给汪康年的信中写道:“新政殆无大指望,欲合三数同志从学堂下手,以海滨为基础,我侪所能为者止于此。”从而可以看出,张謇对朝廷又一次大失所望,所以此后的张謇便继续埋头发展实业和教育。除了巩固发展大生纱厂外,他把大部分精力投入到了垦牧公司和师范学校的创建等事业中。

张謇在政治上的改革主张屡遭失败之后,他的政治热情转瞬即逝,他只有重新“遯迹江湖”埋头发展实业、教育。这时的张謇是官非官,是商非商,但他具有“官商通邮”的特殊身份,对官他是商,对商他是官,两头都好说话,所以办事就好办多了。张謇利用这种特殊身份践行他“实业救国”的主张。

废灶兴垦 垦牧榜样 废灶兴垦,创办盐垦公司,走农工并举的道路。作为世界上最大的农业国,中国从鸦片战争以来,一直在以工商业立国的西方列强的侵略面前一败再败。中国是否还要坚持以农业立国,己引起朝野的广泛思考和争辩。对此,张謇则实事求是,完全从中国的国情出发,坚持以农为本,改造传统农业,农工商共同发展的思路,并以极大的心血和精力将它付诸实践。

通海垦牧公司的表门

“东南互保”的实行,使得东南各省社会基本稳定,经济未受损失,保障了新兴的民族工商业的发展。而张謇更是抓住这一机遇,借大生纱厂的盈利,扩大生产规模,同时又把眼光投向通海一带的沿海滩涂,他要通过开垦荒滩,为纱厂建立一个可靠的后方产棉基地。通海垦牧公司是废灶兴垦的样板和试验田。接着,他倡导在面临衰落的淮南产盐区废灶兴垦,成集公司,开发沿海荒地,使之成为发展纺织工业的原棉基地。他的倡导与实践,标志着张謇的实业活动已经从纯粹的工业扩展到了农业。

在通海垦牧公司成办之初,张謇面对的是“一片荒滩,弥亘极望,仰惟苍天白云,俯有海潮往来而已”。在克服了来自自然和人事的重重阻力,“缕缕心血,贯以十年”后,公司向人展示的,已是“栖人有屋,待客有堂,储物有仓,种蔬有圃,佃有庐舍,商有廛市,行有途梁,若成一小世界矣”。

早在光绪二十一年(1895)张謇为加强地方自治,奉命到黄海之滨去办“团练”,看到通州、海门二境交界的大片海滩荒地,就曾动过兴垦之念。他认为纱厂已经办成,为保障棉花供给,就得着手搞垦殖,为纱厂开辟原料基地。他先与刘坤一等商量,希望借助这位两江总督的权势得到多方面的支持。经几次洽谈,刘坤一果然心热起来,于是张謇就为刘坤一、翁同龢起草了《开垦海门荒滩奏略》呈报朝廷,不久,“奏略”被批准了,张謇就以“奉旨行事”的名义,于光绪二十六年(1900)秋天,在通、海交界的吕四一带,着手筹建“通海垦牧公司”。因有大生纱厂做后盾,又得到当地乡绅李审之、张云梯的赞助,不久就集到股金三十万两。接着派了陆师学堂毕业生中的骨干江导岷、章亮元、洪杰等数人携带应用仪器到海滨去勘察测量,制定垦牧规划。

那里原是一片荒地,兔奔狐突,谁也不管;现在有人要开垦了,就难免会有人眼红起来。这里看似一片荒滩,可是土地产权关系复杂;有营产,有学产,有民产,有灶产,名目繁多,矛盾纠纷众多。特别是灶产,一向蛮横自傲的盐运使,更是不肯轻易转让,打了几场官司,州、厅、部、省多次派大员前来清查、剔理,终于得以平息。所征土地一般都公平作价,但“插标”时经办人也难免没有巧取豪夺,也有的乡民不注重荒地而自动放弃的,因而张謇廉价获得了这大片土地的产权。到光绪二十七年(1901),通海垦牧公司就正式宣告成立,全面进入开垦阶段。

到了宣统二年(1910)经过整整十年的艰苦创业,“堤成者十之九五,地垦者十之三有奇”,并且建立了“自治公所”、初等小学、中心河闸等等。总算是“各堤之内,栖人有屋,待客有堂,储物有仓,种蔬有圃,佃有庐舍,商有廛市,行有涂梁,若成一小世界矣”。与十年前“凫雁成群,飞鸣于侧,獐兔纵横,决起于前,终日不见一人,夏夜则见照蟛蜞之火,若繁星而已”的荒凉情况相比较,通海垦牧公司终于向世人显示了自己的成绩。

在滨海一片荒野上出现了一个六七千人的小社会,张謇内心的欣慰自不待言。可是这个小社会不能与世隔绝,它是从旧中国这个大社会派生出来,并且又必然依附于自己的母体。因此,张謇笔下田园画卷式的“小世界”并不是人间乐园,其中同样也存在着压迫、剥削、欺诈、勒索与许多农民辛酸的血泪。

但是,尽管通海垦牧公司内部的生产关系基本上是传统租佃制,却不应把它看做是完全承袭了封建土地所有制的落后生产方式,从大生资本主义集团的总体来看它还是属于资本主义体系的。

继通海垦牧公司之后,张謇利用已取得的经验,沿吕四向北直至云台山麓,提倡废灶兴垦,大兴垦殖之业。1914年成立大有晋公司,1916年成立大豫公司,1917年成立大赉公司,1918年成立华成公司,1919年成立大丰、大纲、阜余等公司,1920年成立中孚、通济、通遂、遂济、大祐、通兴、合德、新通、新南等公司,先后计有大小102个公司及仓房,遍及江苏苏北沿海。拥有土地500余万亩,开垦荒地200多万亩,每年可产棉花50万担左右。其中张謇直接创办的和参股创办的有21个公司,已垦植棉面积超百万亩,每年可产棉花30万柦左右。对解决纺织原料的供给确实起了很大的作用。

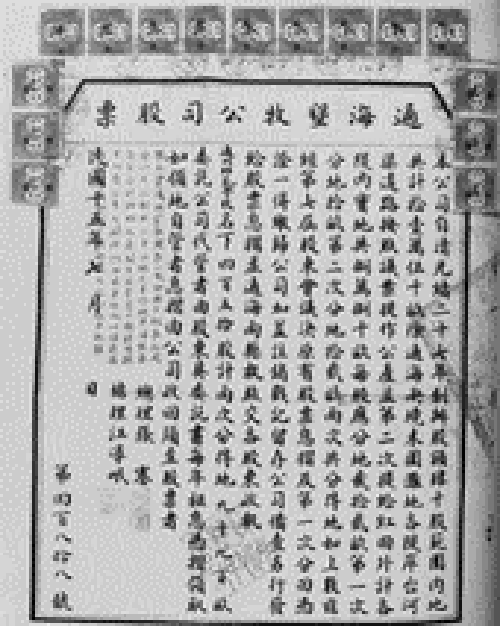

通海垦牧公司股票

从光绪二十七年(1901)到光绪三十三年(1907),张謇先后总共正式创立了19个企业单位,它们是通海垦牧公司,同仁泰盐业公司、广生油厂、大兴面厂、阜生蚕桑公司、翰墨林印书局、资生铁厂、资生冶厂、颐生罐诘(头)公司、颐生酿造公司、大达内河小轮公司、通州(天生港)大达轮步公司、外江三轮公司、泽生水利公司、大隆皂厂、懋生房地产公司、染织考工所、大中通运公行、船闸公司等。在光绪三十四年(1908)以后,张謇又陆续投资创办银行、船栈、堆栈等十几个企业单位。到辛亥革命前夜,张謇已经组成了一个以纱厂为中心的具有相当规模的大生资本集团,而且不断向前扩展。

张謇已经决定性地进入了资产阶级这个新兴的社会群体,他的思想、言论和行动与资本主义经济的联系日益密切。但是,他并没有因此断绝与原先隶属的士人群体的千丝万缕的联系,在很多场合,他作为绅士的自我意识甚至还要大于作为资本家的自我意识。新的群体怀着敬意和热情接纳并认可了张謇,这不仅是由于他办企业确有成绩,而且还由于他在士人群体中登上较高的梯级,可以为资产阶级充当“通官商之邮”的媒介。

大兴教育 师范优先 “父教育而母实业”,“实业教育迭相为用”。张謇本着“父教育而母实业”的宗旨,在兴办实业的同时,在地方积极推进教育事业。光绪二十八年(1902),在建议公办师范落空后,将自己在大生纱厂五年的薪金提出二万多两银子,创办民立通州师范学校。他把兴办教育事业放到了关乎国运盛衰和民族存亡的高度来认识。他认为,教育能启迪民智,促进实业,进而使国家强盛,跻身于世界先进行列。

诚然,随着大生纱厂的创办成功,其他企业事业的相继开办,对专业人才的大量需求更为迫切。特别是要发展新兴的现代工业、农业、商业,就需要大量的各种专门人才。而专门人才的培养,必须仰仗教育,其中师范教育又是普通教育的基础。因此,他在开办实业的同时,开始积极兴办新式学堂,首先开办的是师范学堂。

光绪二十七年(1901)秋,张謇极力劝说两江总督刘坤一兴办新式学校,并为他拟定了初高两级小学和中学的课程规划。翌年春,他又应刘坤一的邀请,赴江宁与友人罗振玉讨论新学的次序,议定从师范学校办起。可是,张謇等人的建议却遭到一些陈腐官僚的攻击,说什么:中国其他事不如人,何至于连读书也要向人家讨求方法?这些话使得刘坤一举棋不定,张謇感到失望,决定回通州自己办师范学校。秋季,他选定通州城东南已荒废的千佛寺为校址,开始了筹建工作。经过七个月的修建改造,终于次年四月初一(1903年4月27日),近代中国的第一所师范学校——通州师范学校正式举行开学典礼,它成为我国师范教育的滥觞。

光绪二十八张謇创办的民立通州师范学校

通州师范学校属于中等师范性质,主要培养小学教师。设置的课程:有教授管理法、修身、历史、地理、算术、文法、理化、测绘、体育等,基本上适应了高、初两等小学教授各门课程的需要。不久,通州师范学校分设了四年制本科、二年制速成和一年制讲习等各科,并设附属小学,规模更趋完备。以后,又陆续创办了测绘、蚕桑、农、工等科,还建立了工科教室、农科教室、农场、博物苑、测绘所等。为了给女子创造入学机会,张謇又与其兄张詧等人创办了通州公立女子学校,后又扩其规模,改成通州公立女子师范学校,这不仅是加速培养教师人才,也是移风易俗的一大创举。

光绪三十一年张謇张詧捐资创办通州女子师范学院

“坚苦自立,忠实不欺”是通州师范学校的校训。开办师范之初,张謇曾自豪地宣布:“夫中国之有师范学校,自光绪二十八年始,民间之自立师范学校自通州始。”为引起社会各方面对师范教育的重视,他还撰写了《中国师范学校平议》《通州师范学校议》《师范章程改订例言》等文,阐述师范教育的地位和作用,呼吁政府要提高师范教员的社会地位并“优予俸给”,以鼓励从事和兴办师范教育。

张謇除在通州师范学校附设实验小学外,光绪三十二年(1906),又创设“通州五属学务处”,作为统筹推广新式教育的办事机构,并陆续在各地兴办中学和小学。张謇对所拟教育大纲中有关实业知识教育十分重视。实业知识包括技术教育和职业教育,他在师范学校附设测绘、蚕桑、农、工等科,就是为发展中等和高等技术、职业教育作好准备。此后,他又陆续创办了吴淞商船学校、铁路学校等,培养中等专业人才。对高等专业人才的培养,他也不遗余力。光绪三十一年(1905),他向两江总督上《请设工科大学呈》,建议在上海制造局附近创建工科大学,把已建成的中国公学改为高等工学的预备科。他认为如此逐渐依次地推进,到四五年之后就见成效,则一个科目完备的工科大学就可建成。再三五年后学员毕业,各省热心发展工业的地方,就能有一支生力军充入,到时就不像目前的实业,犹如黑夜里探着路摸索着前行,如同盲人骑瞎马似地乱闯了。光绪三十二年(1906),张謇又向两江总督端方提出筹建南洋大学的建议:“江宁宜就制造局左近设工科,特设法科。苏州宜就昆山、新阳有荒地处所设农科,就上海设医科,至安徽、江西,亦宜各设一文科,或更量设法、理高等一、二科,以备三四年后升入大学。”他还协助创办了复旦学院。

民国元年张謇兄弟创办的“私立南通医学专门学校”,为今南通大学前身

当然,张謇毕竟是一个过渡时代的过渡型人物,他的教育思想和教育实践必然带有新旧交替初期的局限。他极力主张在学校中传授西方近代科学知识和某些资产阶级社会政治学说,但仍然未能完全摒弃旧的传统伦理教育。他主张学校教育应持“干涉主义”,反对“放任主义”,对学生实行过多的约束。对于当时许多新学之士正在宣传的自由、平等学说,他更是难于理解和接受。他告诫学生说:“若如浮器之士所喜谈者,推之一家之中,父母、兄弟、夫妇、子女,人人如所说之自由、平等,能一日相安乎?能自安乎?愿诸生一已则思尽秩序之义为自由,对大众则思能普及教育为平等,毋沿口口相传之谬说”。在当时的社会环境里,他的教育思想和实践也不可避免地带有阶级的烙印。

民国8年创办的伶工学社。图为伶工学社西乐队合影

张謇已经决定性地进入了资产阶级这个新兴的社会群体,他的思想、言论和行动与资本主义经济的联系日益密切。但是,他并没有因此断绝与原先隶属的士人群体的千丝万缕的联系,在很多场合,他作为绅士的自我意识甚至还要大于作为资本家的自我意识。新的群体怀着敬意和热情接纳并认可了张謇,这不仅是由于他办企业确有成绩,而且还由于他在士人群体中登上较高的梯级,可以为资产阶级充当“充官商之邮”的谋介。张謇认为:“我国实业尚在胚胎,未可遽言幼稚也”。张謇在向资产阶级转化的过程中,他所遭遇的各种阻挠、刁难以至破坏,主要还是来自原来他所长期从属的旧营垒。这就是一股巨大的传统惰力,张謇步履的艰难迂缓如其说是主要由于财力不足,倒不如说是由于他因袭的传统包袱太重。他度过了“脱鳞”最为艰难痛苦的岁月,但是直到临终也未能完成“脱鳞”这个曲折而又缓慢的过程。古老的传统像梦魇似地紧紧追随着他,一直到他最后离开人世。

整治水利 造福于民 张謇出于对国计民生的考虑,一生为整治水利,可以说是殚精竭虑,与水利结下了不解之缘。作为清末民初一位杰出的水利专家和以科学方法规划治水的先驱,张謇在这方面的贡献并未受到人们应有的关注。

早在光绪十三年(1887),江宁知府孙云锦调任河南开封知府时,张謇被聘去了开封。不久,黄河即在郑州发生决口,灾情十分严重。张謇奉孙云锦之命,随即与孙云锦的儿子孙东甫冒险乘船,调查水情,办理急赈,并走遍决口的上下游察看水势灾情。通过实地的考察,张謇多次致函时任河南巡抚的倪文蔚,主张乘黄河全河夺流之机,将黄河疏浚,分为数道,由山东入海。北洋大臣李鸿章聘用水利专家,经往上下游观察和研究,也有同样的主张。然而,钦差督办河工大臣李鸿藻对张謇的意见不以为然,说什么“我只负担堵塞缺口之责,而且堵塞决口之款项,至多不过数百万元。若要疏浚若干河道,分别入海,需款若干,无从预算;将来效果如何,更无把握”。其他一些多年混迹在河防上的官吏,也一致附和李鸿藻的意见,张謇欲干不能,只得徒叹奈何!于是,他辞去了孙云锦的幕僚职务,返回原籍。

张謇任全国水利总裁时的肖像

张謇在归籍途中,路经徐州、淮阴、淮安,眼见黄河之水漫无归宿,淮河流域各县均受其累,他的内心受到巨大的震动!于是,索性在淮安住了十多天,详细调查了解淮河流域的水情灾情及变迁历史。

黄河与淮河原本各自出海,黄河的出海口在山东的渤海湾,淮河的出海口在江苏的海州附近的云梯关。黄河在赵宋时代,下游渐有南移的倾向。元朝末年,发生过黄河夺淮的奇灾,连泗州城也被全部淹没而成了洪泽湖。清咸丰六年(1856),黄河从铜瓦厢决口,黄河之水改道北迁,退出淮河,又回到山东渤海湾出海。原来的淮河仍然单独出海。因为历史上有过“合二而一”的现象,因此有人称淮河为旧黄河,又称原来的入海口为旧黄河口,黄河之水虽是退出淮河另寻出路,但留给淮河的后患却极为严重。首先是夺淮之后,清流变为浊流,而退出之后大量的泥沙沉积下来。再则是合流之时水力很大,出海比较容易;黄河水退出后,淮河的流量与流速大大降低,不能推动海口的淤泥,海口逐步因此被堵塞,出水困难,经常造成内涝。又因黄河改道之后,所有治黄的官吏也因此跟着北徙。原驻节清江浦的漕运总督,本来也兼管淮河有关坝闸的启闭修理。盛春怀所办的轮船招商局成立之后,所有漕米由河运改为海运,漕督不久即行裁撤。这样一来,淮河更无人过问,两岸的百姓也更加陷入困境。

自从义和团事变之后,淮河两岸的水灾不断,附近的居民年年抚老携幼,渡江逃荒。特别是光绪三十二年(1906)更为严重,美国红十字会派员携款来我国救灾,加上国内来自政府和民间的灾款,共有700万元。张謇考虑不能老是头痛医头,脚痛医脚,要从根治上去下功夫,因此,他向两江总督端方提出建议,除发放急赈外,募集部分灾民治淮,以工代赈。而端方却为了抓住款子从中渔利,借口民命为重,竭力反对。更有甚者,淮扬道杨文鼎向端方“献计”,在1907年施测时,把淮河故道底的测量资料故意抬高了数米,从而以“开挖量过大”为由,阻挠计划的实施。张謇后来每每提及此事,气愤难当:“当局官吏,且有改窜真形,加高河底,以难我理论者,可痛滋甚。”从此,淮河水灾愈演愈烈,张謇奔走呼号,逢人便说:“为淮不治,江北不治。”当时,两江总督岑春萱恰好请假在上海养病,偶然与张謇谈及治淮问题,张謇慷慨陈词,深以淮河不治为憾事,岑春萱对他敷衍了一番,张謇还以为碰上了救星,连夜代拟奏稿。第二天赶忙送去,可岑春萱看也没看。张謇等了三天没有回音,就登门拜访。岑春萱眼看推让不掉,只好如实说:“假如我做了两江总督,不消说得,非但要即刻入奏,并且要把如何筹款、如何施工,详细陈明;可是我现在不是两江总督,淮河既不归我管辖,我若冒昧陈奏,似乎不太妥当。假如我有机会到北京陛见,那就有办法了”张謇知道上当,只得愤然而去。

后来,张謇在担任江苏咨议局长期间,曾由他提议,将治理淮河作为正式议案,先在咨议局通过,接着报请两江总督,要他会同安徽巡抚迅速筹款办理。此时,两江总督已换了张人俊,此人是个毫无头脑的庸夫,接到咨议局的议案以后,竟在官厅中对人说:“治水是大禹的事,难道他张謇会有大禹的那种本领!”

张謇求助他人无望,只有依靠自己的力量来办理。他说服大生纱厂的股东,拿出部分大生纱厂的盈余,先在通州师范学校附设了测绘科,后来又借用上海吴淞中国公学,设立河海工程专门学校,先从培养治水人才入手。民国二年(1913),袁世凯命熊希龄组织内阁,要张謇出山。张謇雄心未老,为着治淮有个着落,在任全国水利局总裁的同时,出任农林、工商两部总长。1914年,由美国驻华公使介绍,与美国红十字会订立了一个借款导淮的合同。根据合同,由美国红十字会推荐一个资本集团借款3000万美元,用于中国导淮,中国则以治淮后淮河流域受益作为还款担保。不久,第一次世界大战爆发,美国驻华公使正式通知,在欧战停止之前,美国红十字会的此项款子不能兑现。这事令张謇唏嘘不已。

1914年下半年,随着时局的变化,张謇要求辞去农商部长之职,而专任水利局总裁,辞职书中写道:“谨当专以水利局务自效,为大总统稍分万一之忧劳,仍以美款之成否,为将来之进止。”足见张謇对利用美国借款根治淮河始终是寄予了极大希望的。

向外借款落空,但张謇仍然是雄心不泯。民国九年(1920),徐世昌当政时,江苏灌河口的运盐河及清江浦至瓜洲的运河区域年年闹灾,苏北士绅诉苦不迭,派代表向大总统徐世昌陈情。徐世昌派人至南通,询问张謇是否愿意做苏北运河督办。张謇答复时提出治理方案,并要政府答应他两个条件:“若要我担任此职,第一,任命前江苏省省长韩国钧为会办;第二,假使另开一条运河的测量计划完成,政府应保证筹款之责任。”徐世昌表示同意,即发布命令,张謇与韩国钧应命就职行事。这年张謇已经是六十八岁的老人了,仍然在为国家治理水利奔走操劳。

民国十年(1921)八月中旬,连续五天大风大雨,长江、淮河同时涨水,运河堤工日夜告警。张謇与韩国钧一行日夜勘察堤岸和水情。早在七月下旬,车逻坝、新坝、南关坝等三坝已经开凿,每秒流量达四千余立方尺,下游七县已成泽国。此时天降大雨,高邮、宝应两城的人们要求将昭关坝再打开泄水。但此坝一开,重新筑坝很不容易,上游水势收留不住,搞不好会造成来年水枯。而下游本来已经排泄不及,再来新水,受灾势必更为严重,因此下游地区四五千人守在坝上护卫,决心以死抗争。开与不开,一时争论不下。张謇与韩国钧等前去视察,向他们晓以大义,告诉他们要从八县的全局通盘考虑,通过调查后再作决定。他们一行抵达高邮,沿途要求开坝者将他们团团围住,威胁谩骂,以至差点动手。张謇等仍不轻易下结论,继续向兴化、东台、海安一带查看。见下游各地,除阜宁较好外,其他各处平均水深六七尺,乃决计打开东台泄水要道王家港,而坚持不开昭关坝。因此,立即发出《先治王家港商榷书》广泛征求意见。在意见基本统一后,于民国十年(1921)十一月十八日在万盈墩镇海寺举行浚治王家港的开工仪式。张謇、韩国钧等主持了开工典礼,并用九天时间乘牛车次第巡视各工段,每日步行数十里,深入滩下慰问并作施工指示。张謇在浚治王家港期间,已是年近七十的老人了,可是为了筹集资金浚治王家港,他到处奔走呼号,沤心沥血。他在任江苏运河局督办二年以来,没有领过分文俸支,更未领过工程分文雇钱,专效义务。

纵观张謇的一生,除了积极导淮而外,还着眼全国的水利建设。民国二年(1913),他担任全国水利局总裁期间,曾向政府提交过《疏浚全国水利呈文》,提出了很多积极主张。他在家乡搞垦殖,特地请来气候条件、地理位置、地质地貌基本相似的荷兰国水利专家,指导农田水利建设。新兴垦区的区、匡、排、条四级农田水系,能灌易排,洗盐爽碱,为民造福,很适用很受农民欢迎。

张謇为水利奔走一生,直到临终之前,还带病视察长江水情,还为江岸保坍精心谋划。

作者:邹迎曦、陆碧波

编辑:吴勇胜

|