|

1984年10月12日。 国庆节过后,各部队即将担负的作战任务就基本明确下来了。 今天上午,由刘同刚副师长率队,组织司政后机关和各团、营、连军事主官进入到各自即将接防的阵地,实地察看地形地貌,了解敌我对峙和布防情况。我作为组织科的代表参加这次重要活动。 看地形的师机关编队于7时40分从麻栗坡出发,沿东线向坚守在前线的32师指挥所所在地曼棍方向开进,10时30分跨过盘龙江上的钢铁桥抵达曼棍。

作者在师作战指挥所

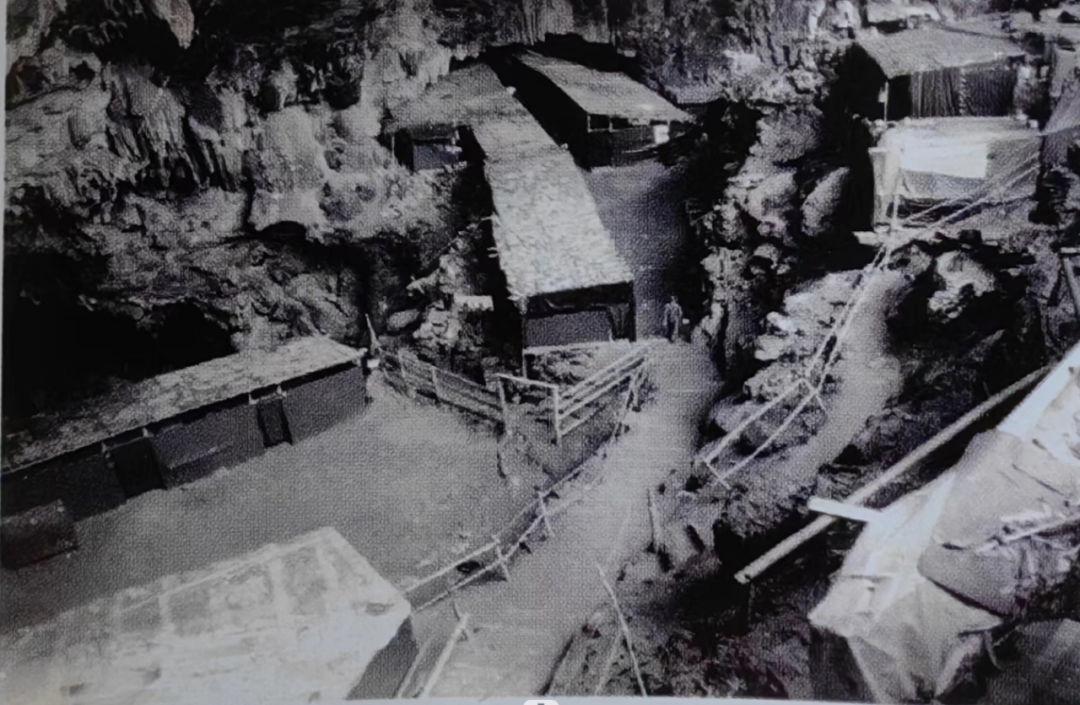

曼棍是盘龙江边上一个山坳的名字。山坳入口处是已经荒芜的菠萝园,往山坳里走,可见几座民房,据说是当地林场工人的住房,林场工人现已全部内撤,倒是几头无人照管的水牛自由自在的生活着,无需为主人干什么活计了。山坳尽头有一大片芭蕉林,师野战医院的帐篷就搭建在这里,周边还有师警卫连等师直单位驻扎,担负对师指挥所警卫、通讯、供电及生活保障等任务。 师医院对面的山坡上有一个可容500余人的天然溶洞。走进溶洞,看到的是错落在不同平台上塑料棚屋,棚屋内灯火通明,人头攒动,电话铃声此起彼伏,匆忙的脚步穿行在各棚屋之间。这里是老山方向防御作战的指挥中心——师指挥所。32师的师作战指挥所,师炮兵指挥所均在这一个洞中开设。一个个作战计划在这里拟就,一道道指令从这里发出,这里一端牵着一线指挥员的手,一端揪着后方大本营首长的心。

曼棍洞师指挥所内景

明明知道是走进了现实的作战指挥所里,但真正突然走进来时,却有走进电影里的感觉。 途中,经过一处叫交址城的地方时,看了公路两侧全部是各种口径的火炮。这便是炮兵阵地,这里都是大口径、远射程的火炮,属于军炮群。 炮兵阵地的一个个入口处都搭建了彩门,彩门上写着“碧血写青史,丹心报祖国”,“祖国千秋,我是卫士“等对联,在火炮工事的土壁上雕刻着“保卫祖国,死而无怨”、“好男儿志在疆场”等豪言壮语。让置身在这样的环境的每一个人热血沸腾。更让我感动的则是另一幅画面:战士们用自己灵巧的手在工事周围栽上了各种各样不知名的花草,将工事打扮得非常漂亮,足见即使在战斗环境中,年轻战士精神生活的充实与积极。 据敌情介绍,自“7·12 ”敌我双方大规模交战后,越军不甘心其失败,经过近几个月的苦心经营,他们利用该区域的隐蔽地形,秘密构筑工事,开挖的堑壕、交通壕总计46公里长,这些隐藏在山体沟壑中堑壕、交通壕纵横交错、如同蜘蛛网般,已经贴近我前沿阵地,完成了“堑壕延伸式”进攻作战部署。我们在此时接防,可以断定,从上阵地第一天起,战斗就会异常频繁、激烈、残酷…… 当晚21时许,我们乘坐汽车刚抵达船头附近,便被要求下车改步行进入松毛岭战区。在伸手不见五指的夜幕下,不时有零星的隆隆炮声响起,随之可见山谷中腾起一团团耀眼的火球…… 就这样,烽火狼烟的生与死毫无悬念地走进了我的生命里。说心里话, 此刻我的双腿都有不听使唤了……当然不单纯是因为紧张、害怕,而是担心在自己无法知晓或判断飞来的炮弹会落在什么地方,在还没有为祖国建功的情况下,就稀里糊涂地给报销了! 陪同我们看地形的11军32师政治部张干事,他似乎猜透了我们这群初上阵地的人普遍存在的心理反应,便轻松地对我们说,别紧张,炮弹的落点离我们还远着呢! 我们行进了约半个小时,夜幕下眼前隐隐约约是一片开宽平缓的低洼地,在前面带路的32师96团一名李副指导员停住了,他压低嗓门叮嘱道:“请往后传我话,前面就是‘百米死亡谷’,我们已经接近前沿阵地,请不要说话,不要发出任何声响,一个紧挨着一个走,千万不要走偏半步……” 我们知道,为了阻止越军特工的袭扰,我军在这崎岖,湿滑的山路两旁都布满了各式各样的地雷。 凌晨两点,我们在夜幕的掩护下悄悄地撤离阵地,返回到师指挥所。

作者简介:

施劲松,江苏省射阳县人,1959年出生,1978年12月入伍,大学文化,历任战士、干事、指导员、教导员、政治处主任,安徽省宁国市委常委、市人武部党委书记、政委,上校军衔,盐城市公安局副调研员、治安支队副支队长,盐城市公安局二级高级警长、三级警将警衔等职。1984年7月至1985年6月,参加老山地区对越自卫还击作战,时任师政治部组织干事。

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波

|