宁乡巡检司

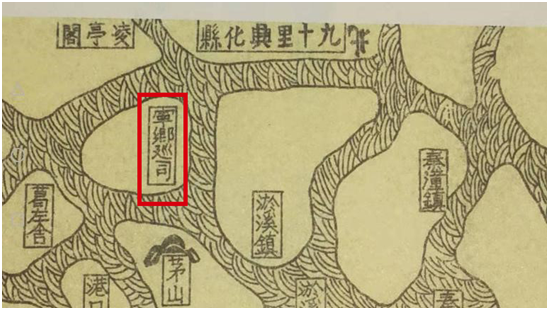

古代兴化有安丰、沙沟、时堡三个巡检司,宁乡巡检司属泰州。如果按照现在的行政区域,加上陈堡的宁乡,兴化应为四个巡检司。

在兴化四个巡检司中,陈堡镇率先恢复了宁乡巡检司。古建筑竣工时,内部要设计布展,宁乡村党总支书记姚贵远邀我和我的学生周信学搞文字脚本,这下把我们师生俩“逼”到了远古,不得不对巡检司的历史重新“补课”,请专家学者办“速成班”,尽快把设计的文字脚本拿出来。

巡检司始于五代,盛于两宋。在元代官署中,巡检司是品秩最低的一种。巡检司在清代为县级衙门底下的基层组织(类似水上公安派出所)。明朝设置巡检司依据《明太祖实录》为洪武二年(1369)。巡检司废除于民国初年(1912年)。其职能,朱元璋敕谕天下巡检司讲得最清楚:“朕设巡检于关津,扼要道,察奸伪,期在士民乐业,商旅无限(《明太祖实录》卷130)”。也就是说,关津、要冲之处,是设巡检司的重要地点;盘查过行人“通关”是巡检司的主要任务;稽查路引、辑拿奸细,截获脱逃军人及囚犯、打击走私、维护正常商旅往来是巡检司的重要职能。洪武十三年八月,定天下巡检为杂职;洪武十七年十月,改巡检司巡检品级为从九品。

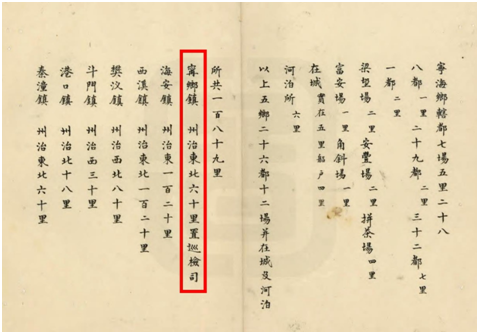

弄清巡检司的建置沿革和职能后,我们又好奇问自己:明朝设巡检司时何因选设宁乡?经查阅史料,请教专家学者方知(兴化陈斌主任、泰州王申筛局长、省李处长),古代兴化是大海边盐产地,卤汀河、驳盐(蚌蜒)河是盐运的黄金水道,而且穿境宁乡,此处河道自然成了南北盐运的关卡要冲。老阁陵亭至宁乡十八里,之间是万亩草荡,荒无人烟,商船满载着白如银的盐,吸引诱惑水盗岸贼出没草荡,遭袭的可能随时发生。宁乡在万亩草荡南端,最宜盗贼躲藏、伏击,又最方便盗贼得手脏物中转四面八方。南来北往的船只行人只有在宁乡过境盘查通了关,货物才能安全运往泰州盐仓交易分流。加上盐税是朝廷经济命脉,国家机器运转的支撑,朝廷自然看重宁乡设巡检司。朱元璋坐稳江山后,大批设巡检司,万历《泰州志》记载,泰州宁乡、西溪、海安三大巡检司同时设立。为什么同时设立呢?因为宁乡位于西溪到泰州的中段,宁乡和西溪又同在泰州东北这个方位,即泰东河沿线上(泰东河开挖于公元1404年),从西溪到泰州距离120里,按照每隔30里设一个巡检司的要求,宁乡恰巧就在60里处,符合朝廷设巡检司的要求。

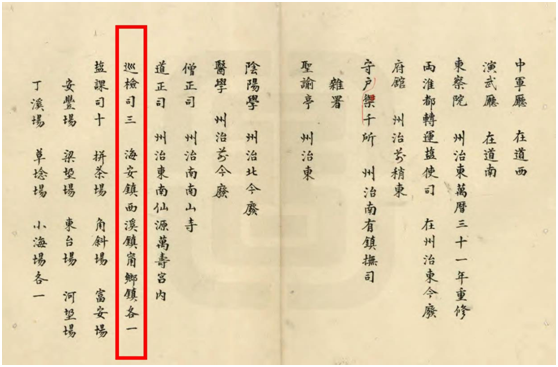

明万历《泰州志》记载:“宁乡镇,州治东北六十里,置巡检司。”

明万历《泰州志》记载:“巡检司三,海安镇、西溪镇、宁乡镇各一。”

据《泰州志》和《扬州府志》记载,巡检司编制官员设巡检一人,官从九品。领徭役弓兵12人(弓兵从当地农民中佥点),兵舟6艘。担任过宁乡巡检的人员有:

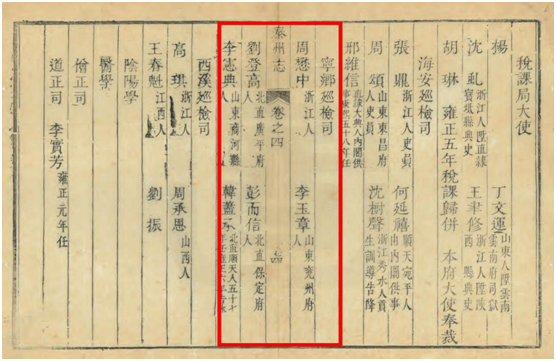

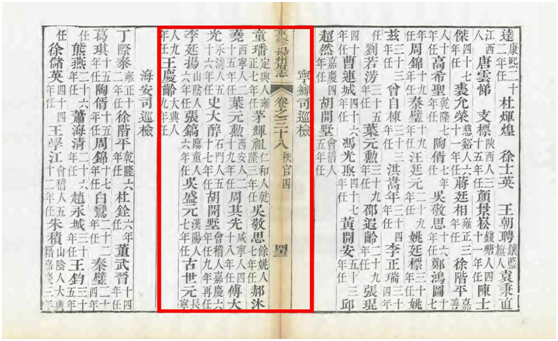

周懋中(浙江人)、李玉章(山东兖州人)、刘登高(北直广平府人)、彭而信(北直保定府人)、李宪典(山东商河县人)、韩荩承(北直顺天人)、童璠(定兴人)、茅辉祖(仁和人)、吴敬思(余姚人)、郝沐尧(西宁人)、叶元勳(西安人)、周其先(咸宁人)、傅大光(永清人)、史大醇(石门人)、胡开墅(会稽人)、李适扬(山阴人)、张镐(临潼人)、吴盛元(汉阳人)、古世元(长宁人)、王庆龄(大兴人)。有文字记载只有20名巡检,从洪武二年(1369年)到清同治十三年(1875年)巡检司被洪水冲毁荒废,前后历时五百多年,任巡检者肯定还有很多,因他们只是从九品的小官,史上留下几任巡检名字算幸事,至于事迹不事迹更难查考。

以上20名巡检有一个共同的特点:均来自全国的大江南北,五湖四海。为什么到宁乡任职的巡检都是异乡人?这个演变过程要从明朝谈起:明朝七品的县令管不了从九品巡检。因为朝廷有规定,县令不能直接管理巡检。明朝还有一个现象,从九品巡检虽升迁机会少,但可以世袭给儿子或亲戚,形成了世袭惯例,逐步地让九品巡检成为盘踞一方的土皇帝或称“地头蛇”,也就有了“宁可得罪县令,也不能得罪巡检”的说法。清朝入关后,沿用明制,但也发现了巡检的弊端,便下令当地人不得在家乡担任巡检,最少距离家乡三百里,防止出现家族势力。了解到这个历史背景,就不难理解宁乡巡检司的巡检都是异乡人了。

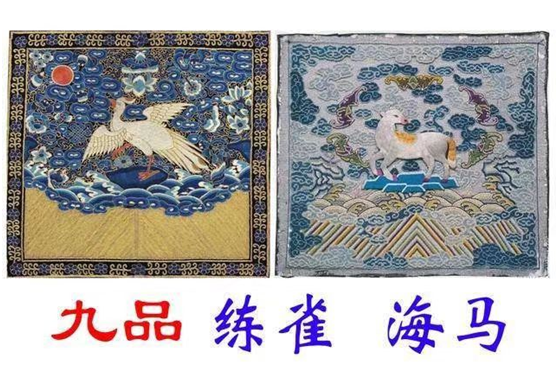

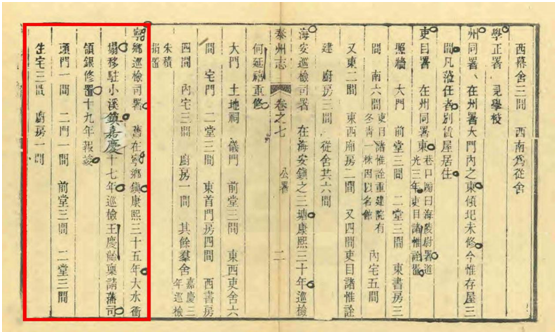

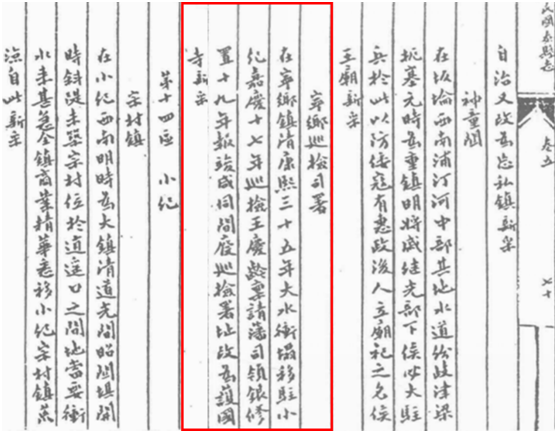

清雍正《泰州志》中关于宁乡巡检司历任巡检的记载

清嘉庆《重修扬州府志》中关于宁乡巡检司历任巡检的记载 巡检是多大的官呢?清代的官吏等级制度沿用了自汉魏六朝以来的“九品十八级”基本制度,每一品有正(旧读zhěng)、从(旧读zòng)之别,如正一品、从一品。此外还有超品官员,宗室不入八分辅国公、八旗蒙古王公和非宗室封爵伯以上的,都视为超品。不在十八级以内的叫做未入流,在级别上附于从九品。朝廷的官位大小、是文或武,无需打听调查,只要看到为官者官服便知。如:补服祥瑞动物是仙鹤、麒麟,两者肯定为一品官,前文后武。宁乡巡检司巡检从九品是多大的官呢?明洪武十七年十月定巡检司巡检为从九品,到了清朝仍沿用。巡检是官阶十八级中最末尾的一级,至于“正”“从”之分,相当于现在的正副乡长,前者为正九品,后者为从九品。九品补服祥瑞动物为练雀(文)、海马(武)。

宁乡巡检司署结构为:头门一间、二门二间、前堂三间、二堂三间、住宅三间、厨房一间,形成坐北朝南、前后三进的衙门格局。有文字记载,宁乡巡检司清朝年间曾两次被大水冲毁:清康熙三十五年(1696年)被大水冲毁,巡检司人员移驻时属泰州的小纪镇(今属扬州的江都)办公。清嘉庆十七年(1812年),时任巡检的王庆龄禀请藩司(江苏布政使,从二品),领取银两重建衙署,至十九年(1814年)全部竣工。清道光二十八年(1848),宁乡巡检司再度被大水冲毁,巡检仍移驻小纪办公。到了咸丰、同治年间,宁乡巡检司彻底荒废。

民国《续纂泰州志》关于宁乡巡检司署的记载

民国《泰县志》有关宁乡巡检司署的记载

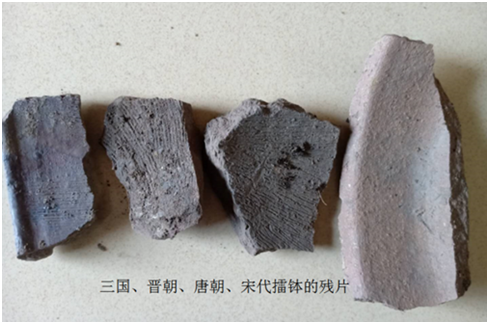

古巡检司遗址在宁乡什么方位?众说纷纭。一说护国寺(侯王庙)的前身,又说在老支书闵往宏住宅处,即巡检司在宁乡古镇中心街的东西两侧。从巡检司的性质和用途来看,司署应设在卤汀河岸边的要道口,便于弓兵飞舟巡逻、查路引、缉拿盗贼,口传设镇中心不合理。再说,司署被大水冲毁了两次,如果在街中心,不可能被冲毁,大不了泡水受损。三年前请考古学家孙建中来搞田野调查,在宁乡南端与周庄邬牛村交界处发现城砖、大瓦及许多陶瓷器具。听老人说,当年深翻耕田、挖鱼池,挖到炊灰坑、小砖街。种种遗存遗迹表明,瓦瓷田、蒋家垛无疑有古建筑,不敢妄断为巡检司旧址,但起码有这种可能。

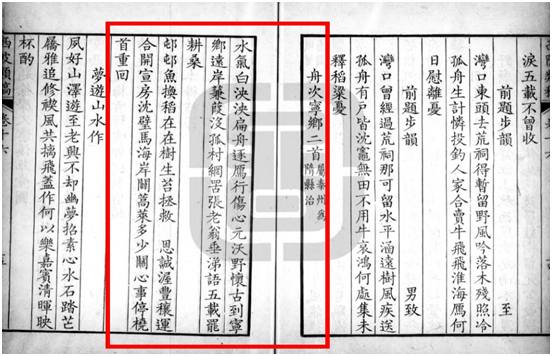

清 宋荦《西陂类稿•舟次宁乡》

宁乡巡检司的恢复,不可以为仅仅是一座古建筑的复制,它是乡村文化根脉的延续。文化振兴是乡村振兴的灵魂,古巡检司是宁乡,不,应该说是陈堡五万人民从古至今享用的精神财富。如今巡检司古建筑复建在宁乡港航公园卤汀河边,商船来往穿梭,笛声回荡万亩草荡,百鸟展翅蓝天,好像当年巡检司弓兵飞舟巡查的情景又再现了!