|

今年,是盐城建市40周年。 1983年1月18日,国务院批准江苏省人民政府关于实行地市合并、地改市,以市管县新体制的方案。盐城地区行政公署、盐城县撤销,设立盐城市。

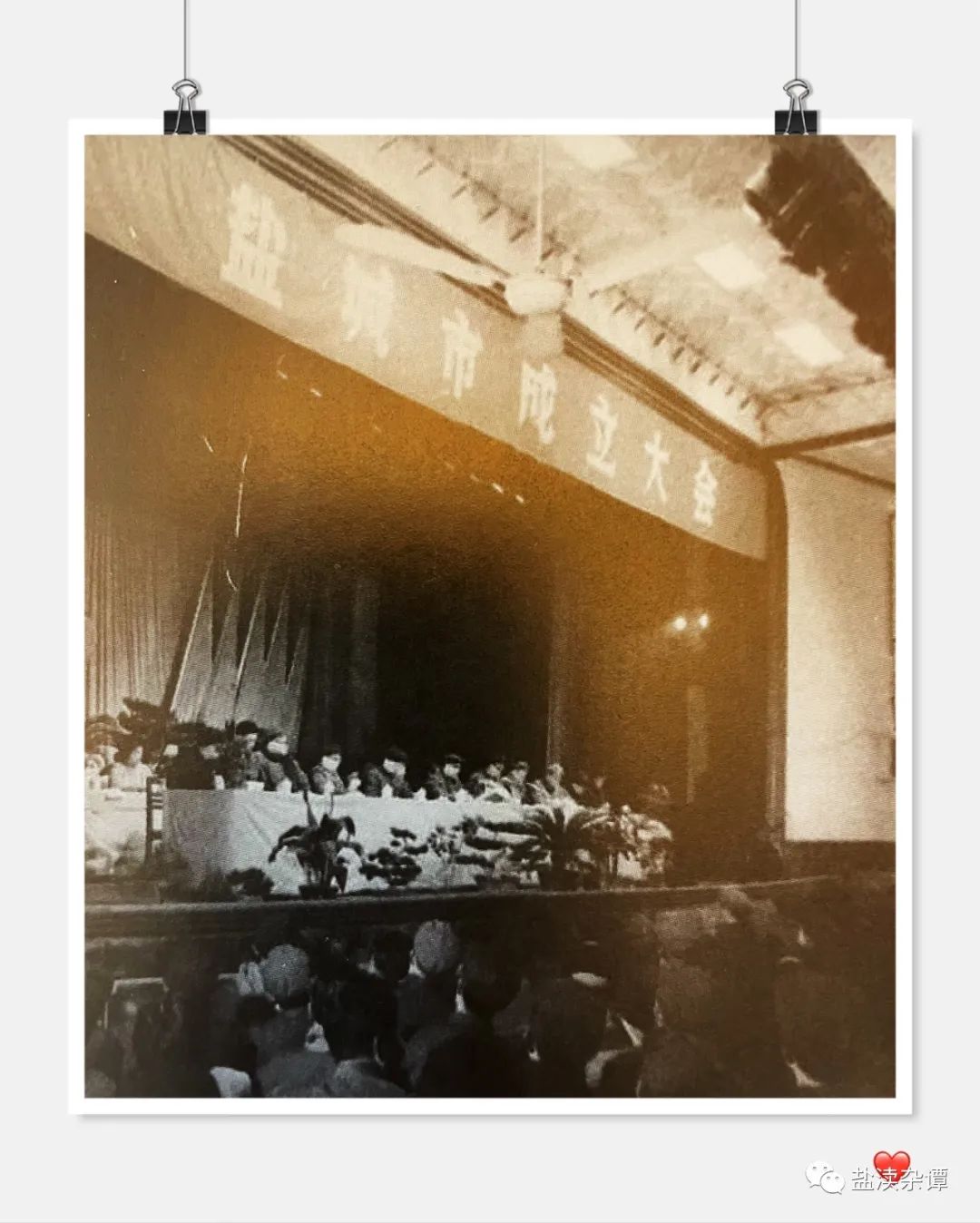

1983年3月1日,盐城市成立大会召开。那么,谁是盐城市首任市委书记呢?

杨明 1923年2月出生,山东牟平人,1939年5月参加革命工作,1939年10月入党。

1940年任牟平县桑行埠小学教师。1941年后历任牟平县选举委员会秘书、主任,牟平县昆阳区区长、崔山区区委书记等职。

1947年后任牟平县副县长、县长。

1949年后任吴江县县长、苏州专署财委副主任。1954年任苏州地委常委、苏州专署副专员。1956年后任苏州地委书记处书记兼苏州专员公署专员,苏州地委副书记兼苏州专署副专员。1965年任苏州地委副书记兼苏州专署专员。

1973年后,任盐城地委副书记、代理书记,盐城地区革委会副主任、主任,盐城行署专员。1979年任盐城地委书记。1983年任盐城市委书记。 正式建市一个月后,1983年4月25日,杨明参加盐阜报40周年报庆活动。从左至右依次为:杨明、严锋、戴星明、毛育人,都是战争年代走过来的老前辈。 2010年5月10日,年近九旬的杨老曾专程来到盐阜报业集团视察。 严锋是盐阜报德高望重的老领导,他在《皎皎风节细回眸》一文中,深情回忆了建市前后杨明老书记的几件往事,今日已鲜为人知矣!兹节选如下️️ 1. 几乎每天早上都散步到报社 杨明同志在建市前就是中共盐城地委书记。我是从1979年10月調地委筹备恢复盐阜大众报时才认识他的。当时他正从上海治病回來,一到家就来自来报社看望我们,对报纸的复刊十分关注。当时我们条件很差,困难重重,他除了 表示在人力、财力上支特外,一再勉励我们要发场艰苦奋斗作风,嘱咐我们从一开始就要把风气搞正,树立党报的良好形象。

以后,他几乎每天早上都散步到报社,向我们问长问短,关怀备至。他看我们调来的同志睡在简陋的旧草房和办公室里,随即拨款叫我们赶快建一幢宿舍楼,让大家好有个安身之处。 2. “这样我就放心了!” 在农村推行联产承包责任制过程中,杨明同志对宣传报道十分关注。1981 年夏,我曾带领记者在阜宁盐湾等试点村作调查,恰好他也来到阜宁,和我们同住一幢楼,同吃一个食堂。我每天利用吃饭时间,向他作些汇报,说明大包干试点是成功的,推行大包干已势在必行。他当时很注意听,但并没有表态。 过了几天,他一大早来到我住的房间,坦诚地告诉我,他并不是思想不解放,而是担心高产粮区实行大包干是否会影响产量,并指出:“我们盐城在粮食问题上是走钢丝,上调任务很重,决不能疏忽大意。”随后,他提出要我再带记者去滨海五汛作深人的调查研究,回地委后再向他汇报。后来,我们去五汛调查回来,又向他汇报五讯大包干后粮食也增产很多的情况。他听后欣然说:“这样我就放心了!” 不久,他就和地委研究决定在地委召开的各县县委书记会议上,提出农村要以实行联产承包为主的多种形式并存的责任制,开始全面推广联产承包。当时,盐城推行大包干在全省是走在前列的。 后来,他参加党的十二大回来时,曾在常委会上表扬:“盐阜大众报对大包干的宣传报道是及时的、成功的。” 3. “让农民休养生息,不得劳民伤财。” 据我所知,杨明同志在地、市委领导班子中,从来不“一锤定音”,开常委会讨论工作时,总是耐心听取各种不同意见,择其善者而从之。我在多次列席常委会议中,深感他们民主气氛很浓,与会者都能畅所欲言,即使有人对主持会议的杨明同志提出措词激烈的批评,他也是不动声色,耐心听取,让人把话说完,最后他才在归纳总结时权衡利弊,分清是非,表明态度,求得一致。

杨明同志对于来自干群正确的批评意见,也能做到从善如流。记得建市后第二年春节前,市委一位领导曾在群众文化工作会议上布置各县要搞“百出戏、万盏灯”进盐城大闹元宵。为此引起下面乡乡镇镇层层调人马,搞摊派,扎花灯,排节日,惹得群众怨言甚多。

记者和通讯员纷纷反映此事。于是我把这方面的读者來信集中起来,直接转给了杨明同志,建议他制止这种图虚名、招实祸的做法。 杨明同志接到信后,立即批示要求有关方面取消大闹元宵的计划,并指出:“一切群众文艺活动要坚持‘自愿、节约、小型、多样’的原则。大包干全面推行的第一年,要注意让农民休养生息,不得劳民伤财。” 这样,本市避免了一场形式主义的灾祸。就是在这一年元宵,江都曾因大闹灯会死伤多人。 4. 多加的菜一律退回。 杨明同志从不在家中接待来访,找他的人都被请到办公室里公公开开地谈话。实际上,他这样做,就是为了杜绝一切送礼行贿的不正之风。而他下去检查工作时,也是轻车简从,既没有前呼后拥,也从来不接受宴请,只吃工作餐,如果多加了菜,都一律退回。平时,他在衣食住行方面都很俭朴,没有任何特殊化的表现。

他还要求我们在报纸上多宣传党的领导集体、少突出个人,不让我们刊登反映、宣扬他个人的文章和照片;有时见到摄影记者镜头对着他,他就摆着手主动避开,叫他们去多拍群众场面。他确实做到了不为名、不为利,全心全意为人民服务。

特别是对于贫困地区群众的疾苦,他一直放在心上,经常去渠北张集、黄圩、六套和芦蒲、羊寨、北沙等地考察。每年春节他都深人到这些贫困地区去访贫问苦,与当地干群共商脱贫翻身大计。他的这种艰苦朴素、联系群众的作风,在盐城全市广大干群中人所共知、有口皆碑。

下面这节文章,摘自李必大先生的回忆录《难忘岁月》,系杨明书记(上图)去滨海调研途中的一段轶事。

5. 公社医院值班医生找来“很粗的线”,在他(杨明)额头缝了五六针。

下午驱车到滨海县二罾公社。这个公社书记是女同志,能说会道,思路开阔。她主要汇报发展多种经营,捕捞养殖并举,种植养殖齐抓,多种经营有声有色。这个海边小公社比较穷,两排平房,中间有条碎砖铺的路,高低不平,很长一段被水冲坏。杨书记听了汇报,还挺满意,觉得多种经营是条致富好路。听完上车赶下一站。 上了那辆老吉普车,顶子是帆布做的,上面有个方形顶灯。杨书记上车,转身放他的文件包。就在这时,车在破砖路上猛地一颠。他的额头碰到了顶灯边框,鲜血直流。我赶紧拿毛巾压迫止血。驾驶员慌了,不知如何是好。我赶紧说,“去公社医院!” 说是公社医院,实际像个诊所,两张白色

桌子,一张坏长条椅,值班医生叫他躺在

条椅上,找来很粗的线,在他额头缝了五六针,贴上纱布。 血止住了,他在长椅躺了会,我急忙叫驾驶员把两条带血毛巾拿到小河洗掉,免得别人大惊小怪。驾驶员老郑胆颤心惊,忙对书记说,“是我不小心。” 杨书记坐起来,轻轻摆摆手,“这没什么。咱们到下一个公社。”我忙劝他,“先回县城,休息一会,明天再来。”他摇摇头,“不行,与基层同志约好,要言而有信。” 到了那个公社,我悄悄地对公社书记说,“简单点,十分八分钟即可。”哪知他对山芋、绿肥等问题感兴趣,要他继续讲。我只得悄悄给县委办打了个电话。不久,季少甫书记、张连珍副书记乘医院救护车飞快而来,大家一起劝他上车。到了县医院,进了手术室,拆掉粗线,重新缝合起来。

回盐后过了一星期拆线,一点看不出来,我们才放下心。我和驾驶员到秘书长处作自我批评。他知道后,笑笑说,“这点小伤算什么?战争年代伤亡经常见。”

杨老离休后去苏州定居(他自山东渡江南下后长期在苏州任职),他的好思想、好作风在盐城人心目中留下了深刻的印象,令人怀念,令人感佩。 1984年7月,杨明卸任盐城市委书记,任中共江苏省顾问委员会委员。1994年8月离休。 杨老于2018年1月16日在苏州逝世,享年96岁。

来源:盐渎杂谭

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波

|