|

朱庄,1962年叫建湖县秉文人民公社陆庄大队朱庄生产队,现在叫钟庄街道钟东居委会朱庄村民小组。钟庄公社当时有27个大队、218个生产队。 写到这里,我特地到百度上搜索了一下,什么叫生产队?什么叫村民小组?百度上解释: 生产队,是指中国社会主义农业经济中的一种组织形式,源于农业合作化中构建的农村集体经济组织,是农村公社化构建“政社合一”的组织体系。在农村,它是劳动群众集体所有制的合作经济,实行独立核算、自负盈亏。生产队作为一种组织,具体存在时间为1958年至1984年。实行家庭联产承包责任制以后随着人民公社解体,绝大多数地区按照生产队辖域直接过渡到村民小组。 生产队具备农村经济组织、政治组织与社会组织的性质与功能。 生产队的土地等生产资料,归生产队集体所有。生产队在国家计划指导下,有权根据本队的实际情况因地制宜地编制生产计划,制定增产措施,指定经营管理方法;有权分配自己的产品和现金;在完成向国家交售任务的条件下,有权按国家的政策规定,处理和出售多余的农副产品。 村民小组,是农村基层自治组织,属于村民委员会划分的行政编组。它们通常按照居住地区划分,多数地区在原来人民公社时期生产大队所辖的“生产队”一级设立村民小组。 村民小组的职责包括对集体土地的管理和经营。根据《土地管理法》,村民小组可以作为集体土地所有权的代表,直接管辖农户和村民。村民小组在代行农村集体经济组织职能时具有法人资格,可以管理集体所有的土地、企业和其他财产。 朱庄,是中华人民共和国千千万万个生产队(村民小组)中的一员。位于钟庄小街西北方向1000米左右,它的右边是建湖经钟庄通往辛庄(现在叫宝塔)的公路,公路的西侧就是钟庄人的母亲河西梁垛港。 朱庄,我从1962年下放走进此地,到1978年上大学离开此地,前后达16年之久: 1962年5月-1967秋,我在邻村的口河小学读书; 1967年秋-1968年秋,我被打成现行反革命分子,在朱庄种田和接受批斗; 1968秋-1972年1月,我在口河小校读戴帽子初中三年半; 1972年3月-1974年7月,我在钟庄中学读高中二年半; 1975年7月11日-1978年4月5日,我在朱庄当社员、会计、会计兼队长、民兵排长、大队团支部书记、公社团委委员,共1365天。 朱庄,不大,只有40来户人家,272亩地。但它在钟庄公社218个生产队中,社员工分值历年名列前茅,曾有几年排在第一,一般年景每个工日的分值都在1块钱奔上。而全公社最低的生产队,只有8分钱一个工日。

▲2013年2月14日(正月初五)姜茂友在朱庄田园。 姜茂盛摄 朱庄,我踏上这块土地,至今62年了;我离开这块土地,也有46年了。我在朱庄这块土地上煎熬过,奋斗过,收获过。如今回忆起来,好多往事,仍然历历在目。尽管它让我泪水满腮,尽管它让我义愤填膺,但它毕竟是我人生中一块不可或缺的跳板,离开这块跳板,我将永远不可能到达理想的彼岸。 朱庄,不大,它的故事还真不少。

01、三回江北到朱庄1040 我在朱庄一共生活了毛17年。时间是1962年5月1日到1978年4月6日,这16年,还要加上此前1959年我过继给二叔家不到一年时间。 1962年,国家经济困难,我被迫离开了浙江省嘉兴地区吴兴县(今湖州市)乔木山职工子弟小学二年级的课堂,和一个哥哥、两个妹妹一起,跟着母亲,坐上了父亲单位——浙江省湖州航运公司——安排的船只,漂泊到了朱庄。 朱庄的河西,有个姜湾大队,那里是姜氏家族的祖居地。我们为什么没有去姜湾,而落户陆庄大队的朱庄生产队呢?多少年之后,为了修家谱,我才算弄明白。 我这姜家与盐城、建湖、兴化、高邮这一带的姜家,是同祖同宗,都是明朝初年被洪武皇帝从苏州赶到苏北来的,当时来时是伯五公、伯六公、伯七公弟兄三人。我的祖宗是伯七公,史书上能查到,曾在山东驿县做过教谕。老祖宗初到苏北落脚在今兴化沙沟镇。经过数代人的辗转漂泊,来到了钟庄一个叫快活岭的地方,今天叫钟庄街道新河村新合组,给一户姓朱的地主家种地。我爷爷去世后,奶奶领着七八个一挨肩6-18岁的孩子,地主一看,你家谁能种田啊?一甩手把我奶奶赶走了。 亏的是开明绅士陈曙东,他虽然是个大地主,但菩萨心肠,一看我奶奶这一家老小没法生活,遂把他家当时在朱庄的那框田给我奶奶领种了。这就成了我从浙江来到朱庄的由头。 其实,我常自度猜疑,冥冥之中,我就是天生的江北人。我虽然祖上出生江南,但是可能命里注定是江北人,可不,你看,几百年时间,却让我三回江北。 第一回,被洪武皇帝一甩手,我的祖先弟兄三人被赶到了江北。我的先人像是一株蓬草,在里下河地区几经飘零,其中我家一支经过十多代人的努力,父辈又来到了江南,而且到了苏州的南边浙江。 第二回,我奶奶一招手,又让我在懵懂孩童之年,独自一人回到了江北。多亏香头奶奶嫌弃,我才重新回到了江南父母的怀抱。 第三回,毛泽东主席一句话,我们又回到了江北!理由说是要为国家减轻负担。其实,我母亲在浙江也是工人,也是靠双手劳动的,并不是吃闲饭的人,怎么就成了国家的负担呢?再者说,五六亿人口的大中国,哪里在乎我们娘儿四人的负担呢? 后来我常想,即使1962年我们不下放回朱庄,那也肯定逃不脱在“文化大革命”时,还是要回朱庄的。 看来,我的命,就在朱庄。

▲二人正在罱泥船上向岸上戽泥。左为我二叔姜维田,右为郑维琪。此照是1981年我到《盐阜大众》报社当记者后回朱庄拍的。

▲后排右起朱兆富、左文明、季秀英(朱兆富母亲),前排左为大队会计辅导员郑步楼,一前一后两个女孩可能是朱宗凡队长的女儿。此照是1981年我到《盐阜大众》报社当记者后回朱庄拍的。

02、方言启蒙在朱庄1049 我二叔家没生男孩子,彼时我奶奶在世,她做主,让我父亲把我过继给二叔家。那大约是1959年事。 二婶虽是哑巴,但心地善良,待我很好。二婶的母亲,是香头奶奶,看我长得精瘦精瘦,三条筋攀嗓子,一阵大风能刮倒,很是不看好我,老对她女儿、我的二婶打哑语,指指点点,虽然听不懂她在说些什么,听从她母女俩交流的神态,我也能猜出几分。 大约不到一年时间,父亲从浙江回朱庄看我。我二叔以我经常跟扣妹搞牢为由,告我的状。当我父亲提出:“不行的话,我把他带走!”我二叔以神速把我的褂裤鞋袜打成包袱,递到我父亲手中。 我就这样被从朱庄“退货”到了湖州。 真是天晓得,事隔二三年,我又再次回到朱庄。要说真正融入朱庄,首先是语言上与朱庄相通。 我一生走南闯北,从事的职业很多,但专业只有一个,那就是搞了一辈子的方言研究,诸如方言词汇、方言语音、方言语法、方言词缀、方言用字、方言比较等等,如果追根溯源,我学方言,是从朱庄启蒙的。 1962年,初到朱庄,插学后发现,我跟小伙伴们说话不一样。特别是有的小伙伴使坏,说我坏话,取笑我,甚至骂我,我还傻乎乎地跟他们笑。从他们那副坏笑的脸上,我读懂了他们刚才说的肯定是坏话。于是乎,我认真学习朱庄方言。 我兄妹四人一同下放朱庄,但我是第一个能流利地用朱庄话跟朱庄人交流的。当然这也得益于我先前曾被过继到二叔家读过年把“预科”。学习方言,我是从学习骂人开始的。 直到多少年后,我做方言田野调查,取点也是以朱庄为基础的。说句不夸张的话,朱庄每个人的语言习惯,我都了如指掌。例如,谁喜欢说绝话,正话反说,反话正说,时不时地来点冷幽默;谁说话喜欢声东击西,指桑骂槐,王顾左右而言他;谁说话喜欢兜圈子,说到天涯海角时,不经意间漏出他今天的主题来;谁说话,是头上一句,脚上一句,别人捉摸不透他想说什么;谁说话四六成连,一套一套的,层次分明,让人记得住;谁说话是开门见山,直上绞,直杵杵的;谁说话是大嗓门,三里路就听到他咋呼了;谁说话像捣鬼,好像有什么天机,生怕泄密了似的……虽然说话人并不懂阴阳上入,但他们的抑扬顿错却实在是特色鲜明。因为有方言“克里洼塘”,所以有人把姓唐的人说成是“克里洼”;因为有成语“乔妆打扮”,所以有人把姓乔的人说成是“庄大办”;因为过去可以把“姜”字头上的两点倒着写,所以有人把姓姜的说成是“八王女”;因为上海方言有“江北猪头山”所以有人把姓的说成的是“江北头三”……他们打那些稀奇古怪的比方,讲那些骇人听闻的鬼故事,辣那些骚人脸红的春故事,嚼那些引人入胜的臊故事,一个比一个精彩。

03、北看乌纱南看刀1040 朱庄不大,但地理还蛮复杂的。西边以一条南北向的西梁垛港与姜湾大队、南郑大队相邻,北边以一条东西向的河与乔舍生产队相邻,南边以一条东西向的河与钟庄大队相邻 ,怪的就是东边跟老庄生产队相邻,以一条九曲十八弯的河为界。说“九曲十八弯”,可能有点夸张,但这条仅有头两千米长的河,起码有头十个弯子,更怪的是它弯弯绕绕向西汇入西梁垛港之前,还在朱庄的河北大庄子与河南小庄子之间,弯出一个农场来。这个农场,站在河北看,它像一顶乌纱;站在河南看,它像一把朴刀。 朱庄之所以被称为朱庄,可能就是姓朱的人家多。朱庄河北是个大庄子,庄子上的人家,除了东南角上几家姓郑,其余都姓朱;在北河浜上散住着几家姓乔的,即使有户陶姓也是乔家的女婿;在河南有个小庄子,住着一户左家,一户徐家,四户姜家,还有一位是名叫卜为财的孤老头。 朱庄与老庄的弯弯绕界河由东向西,流过老牛桥后,分岔为两条河,两条河之间夹着生产队农场。两条河向西,原来,农场北边那条河向西是死沟头,而农场南边那条河是活水河,可以流进西梁垛港。后来,也不知出于风水还是出于水利什么考量,把南边那条河的西河口打了坝,而在北边那条河的死沟头地方向西开了个口,还造了一座闸。 这队场,河北人称之为“乌纱帽”。你别说,如果鸟瞰,还真像那么回事,东边那两河合流的地方,分明就是个乌纱帽顶上的那个球球。 同样是这队场,河南人则称之为“朴刀”。你也别说,如果鸟瞰,也还真像那么回事,东边那两河合流的地方,分明就是“朴刀柄”。而刀口,正好对着河南。 传说,很多年前,河北庄上住着朱家,河南舍上住着蔡家。一到烟雨朦胧的阴雨天,就能看到一趟一趟的小猪在这片队场所在地吃菜,人们谓之“朱吃蔡”,后来蔡家惹不起,躲得起,搬走了。这不识趣的左家、徐家、姜家,咋就不怕刀砍?不怕猪吃? 说乌纱也好,说朴刀也罢,就在那队场上边,砌有生产队队房,队房里长年存放着生产队的稻麦豆之类,社员们付粮付草都到这儿来。队场东边即那乌纱帽球球或朴刀柄的地方,砌有两间小屋,那是生产队的机房,既能加工粮食,也能机草糠喂猪。队房的西南角,砌有几间牛房,每到冬天,各位牛把式就把牛交给公家关到这里来统一喂养过冬。 滑稽的是同样是指队场东边粮食加工所在地,在河北人的嘴里是“乌纱帽上没电,机什呢米啊?”“我老婆在乌纱帽上机米呢,我去帮她挑家来,一支烟工夫。” 而在河南人的嘴里则说成“我就到河北朴刀柄个机个米,你小鸭操子不能帮我撑下子吗?”“昨个那阵风多大呀,朴刀柄上那棵三号碗奘的楝树总被刮断得了。”

04、外河塌子西大堆1078 朱庄不大,地名不少。 “西大堆”,指的是西梁垛港的东岸大堤,堤坝,在朱庄人的字典里称之为“大堆”。因钟庄公社和陆庄大队的大队部,都在朱庄的东南方向,所以朱庄人出脚都是往东南方向。向南,有与钟庄大队界河相隔,向北有与乔舍生产队的界河相隔,所以,西大堆成了逼死猫的地方。西大堆的功能,就是挡西梁垛港的河水。西大堆很宽,既高,且干,不宜长稻麦,除了长山芋、稖头,还曾经长过薄荷和留兰香。 “外河塌子”,指西大堆西侧、西梁垛港子的东河滩。此处生长着柴、蒲,柴是砌房子打笆的好原料,蒲是打蒲包、打关席的好原料。夏天,人们还常去剪蒲棒,晒干后点火熏蚊子。夏天乘凉,少不了它。农家砌房子,常到外河塌子去挖土打墙,因为那里有芦柴根、茅草根,所土块成整,结实。公家也有时到那里取土打坝,所以,外河塌子那一片,有了不少人工河套,人们便在那里放鸭,或是打簖、设罾取鱼。逢到星期假日,小学生们常到外河塌子去寻找鸭子的暗生蛋呢。 “东弯岛”,说是岛,其实并非是真正意义上的岛,它是朱庄的最东北角,河东是老庄生产队,河北是乔舍生产队。朱庄人主要集中居住在西南方向,到东弯岛上工,是离家最远的。 “老牛桥”,就是一座小木桥,架在农场南北两条河向东合流后开始形成九曲十八弯的地方。老牛桥之所以出名,是因为它能走牛。朱庄虽然桥很多,但能让牛通行的桥,只此一座。多数桥都是两根树棍搭成叉拉机,用铁丝一扭,上边架一块三根树棍拼成的简易桥板。所以,朱庄这老牛桥,是一座载重量比较大的桥,“老牛桥”的“老”字,所指是“老桥”,而非指“老牛”。其实,这老牛桥也并不复杂,它没有桥腿,而是在河的两岸分别向河心打坝,在坝的周边打过下若干树桩,以稳固坝基,在河心里留下能让一般的船可以通行的宽度,在上边架上桥板。有时为了让装满稻把、麦把的船通行,只好临时把桥板撤掉。 在朱庄的西北角,有一条小弯河通向西梁垛港,地名叫“姜沟顶子”,所谓“沟顶子”,说白了,就是死沟头子,至于这“沟顶子”为何姓“姜”,特别是是否与我老姜家有关,我考证了好长时间,也没弄出个所以然来。 “坟茔滩子”,原指外河塌子上的一处无名大坟。这座坟很大,坟头上还长着几棵大楝树,但并不记得有人去填坟或是烧纸。我只记得在六十年代,我常和妈妈去那里挖土抬回家给猪着灰。那座大坟早已不见踪影了,但那一片后来被规划成墓地。 “三佮尖”,条田化之后,在河南最西南角大堆边上,留下一块三角形地块,朱庄人称它为“三佮尖”。 此外,还有“上二十”“下二十四”“南十六”等地名,那都是队长、会计为了便于布工和记工,以地块的亩数而命名的地名,后来约定俗成了。

05、淌河爬桥去上学1053 自从1962年我们下放到朱庄,父亲每年的公休假,都是回家过。他当时在湖州航运公司船队上班,船员平时没法休假,只有集中休年假。父亲每年总要回家休两个月左右的年假。他总是挑选农村大忙时回来过年假。每次年假他总要在生产队里挣几十个劳动日。 大队里买了抽水机,排涝要用,但是没人会用。公社机电站派来了唐明亮师傅。我父亲自告奋勇陪唐师傅用机。没早没晚,加之朱庄与乔舍、老庄三个生产队合一个圩区,他还要经常“出差”到另两个生产队去,有时我们连续几天看不到他的身影。他回来了,总是满载而归,不是鱼,就是青蛙。 我下放到朱庄后,就读的小学在坐落南郑大队第一生产队的口河小学。虽然相距只有两三千米远,但之间相隔三条河,一条是我家屋后、农场南侧的那条河,一条是朱庄与乔舍的界河,另一条是我家西边那条很宽阔的西梁垛港子。 就在朱庄与乔舍两个生产队界河里,我的一个同学伙伴在上学途中,被活生生地淹死了。他叫朱兆明,是生产队长朱宗凡家的大儿子。那天午饭后,我们一起上学,可是因为汛期,桥被临时撤了,我们上学的学生都需要从河里走过去,那河不宽,也不深,齐我们的胸脯或脖子。男同学脱光屁股,过了河再穿衣服,女同学就带两套衣服,到 学校再换。一个个都是举着衣服过河。兆明胆小,让他的堂哥兆富背他。可毕竟是孩子背孩子,也不知道为什么兆富在河里打了个趔趄,把兆明给甩到河里了,这一甩,兆明就再也没有生还。

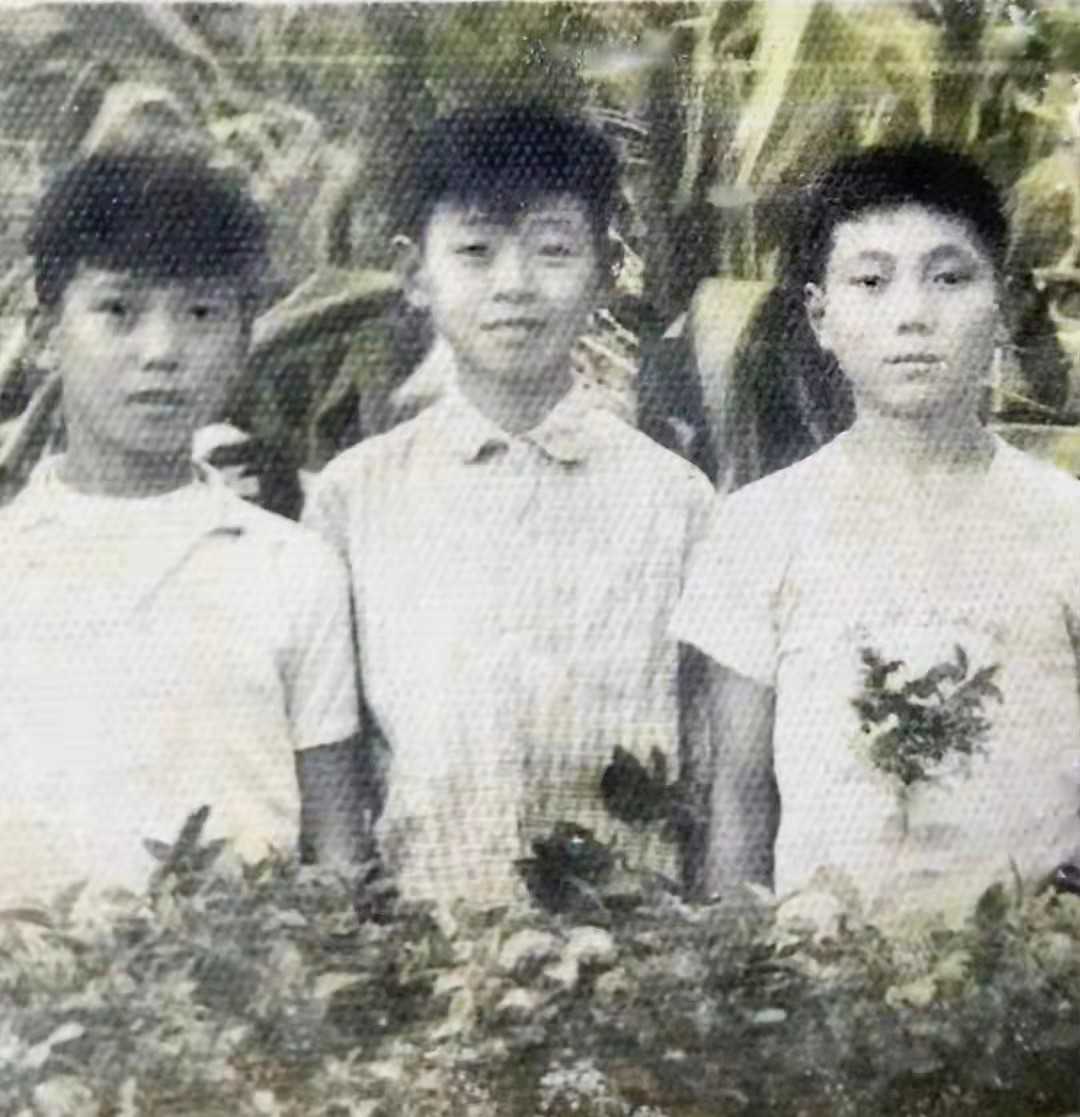

三个好兄弟:右朱兆瑞,中姜茂友,左姜茂广。姜茂广住姜湾大队姜湾生产队,从1962-1972年间,三人在位于南郑一队的口河学校同班同学。姜茂广的六姐姜凤梅嫁给了朱兆瑞的大哥朱兆琪。此乃后话。此照大约于1970年前后摄于口河学校校园内的绿化园中。 我们都是亲眼所见,此后好长时间都不敢在天黑时从那里经过。 过西梁垛港大河上学,那可真是十分艰巨的任务。 那河很宽,有四排水泥桥腿,五个桥档,中间的桥档又宽、又高,可以行船。但一到发水时,河潮猛涨,南北行船都被桥板所挡。因此就有船民撤掉桥板,只管自己过河。但他们又怕桥板淌走惹事,就把撤下来的桥板拴到河边去。 靠我们的力量,是没有办法把那桥板重新架上桥的。但孩子们也有土办法,就三五人结伙行动,有人站上桥板,有人下河拉桥板,拼尽全力把桥板拉到那中间一档的桥腿处,设法把桥板拴牢在两端的桥腿上。这样我们上学时,就要走到大桥的中间,顺着桥退爬到河面,从浮在河面的桥板上走过河,再从另一端的大桥腿爬上去。好在那时候,碰到这种情况,我们大多都是光脚上学,没有穿鞋子的。 老师知道了,觉得太危险,就通知放假:河东的学生,明天不要来了。

未完,待续......

编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波 |