从孤女到雏妓,从歌姬到小妾,从大学生到留学生,从画家到画师,从艺术大咖到艺术巨擘,这就是扬州籍近现代“中国女梵高”“中外女画神”“一代画魂”张玉良。

张玉良的命运,可谓多灾多难,波折坎坷;她的人生,充满波诡云谲,跌宕传奇;她的生命,有如凤凰涅槃,浴火重生。她的一生,让人感慨万千,令人惊叹不已,叫人不可思议。

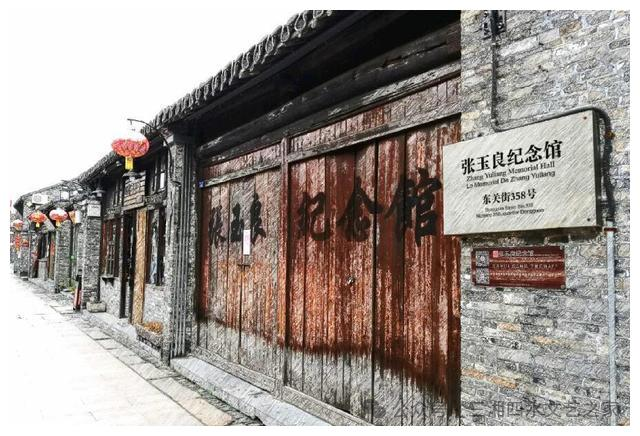

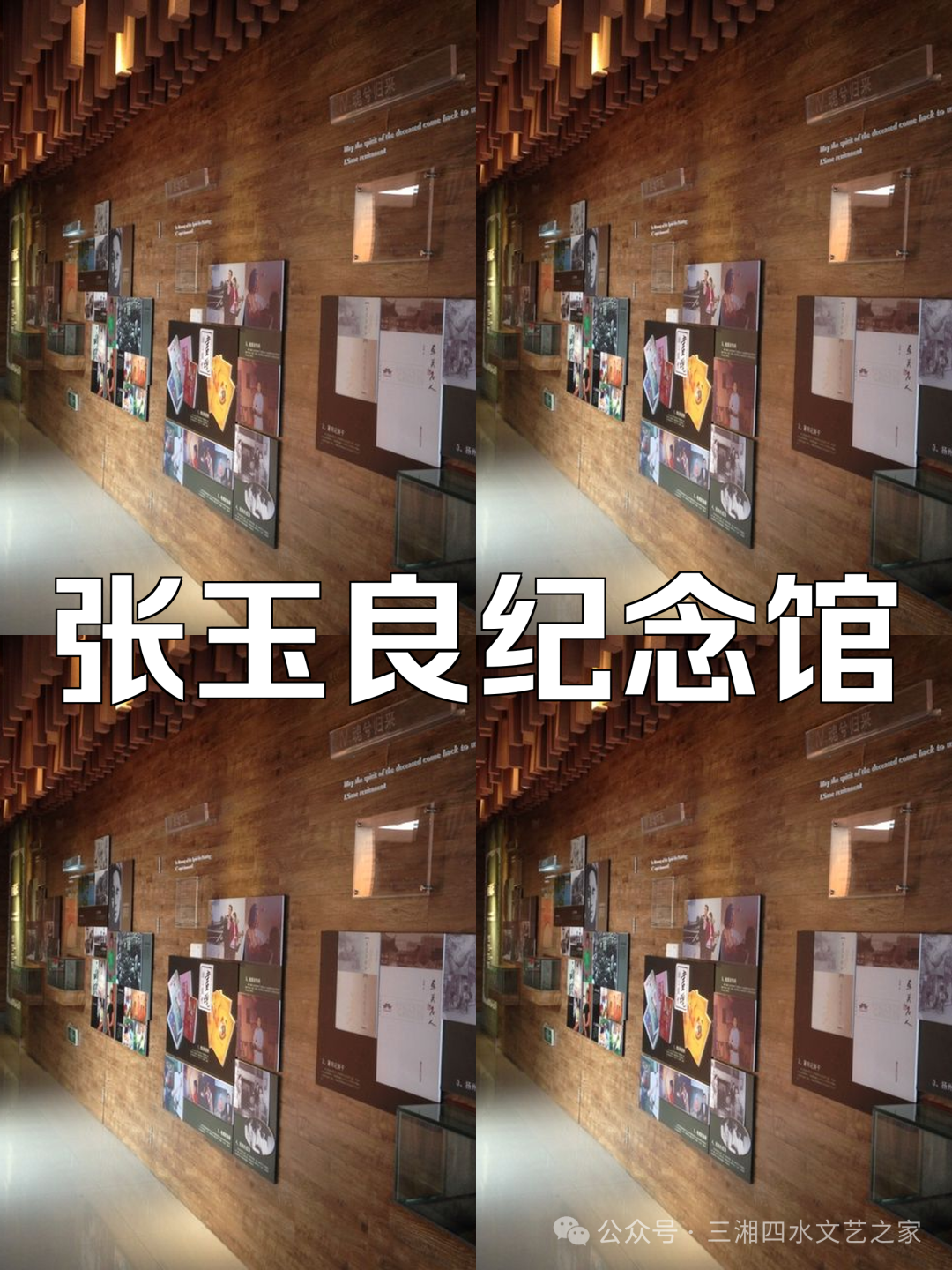

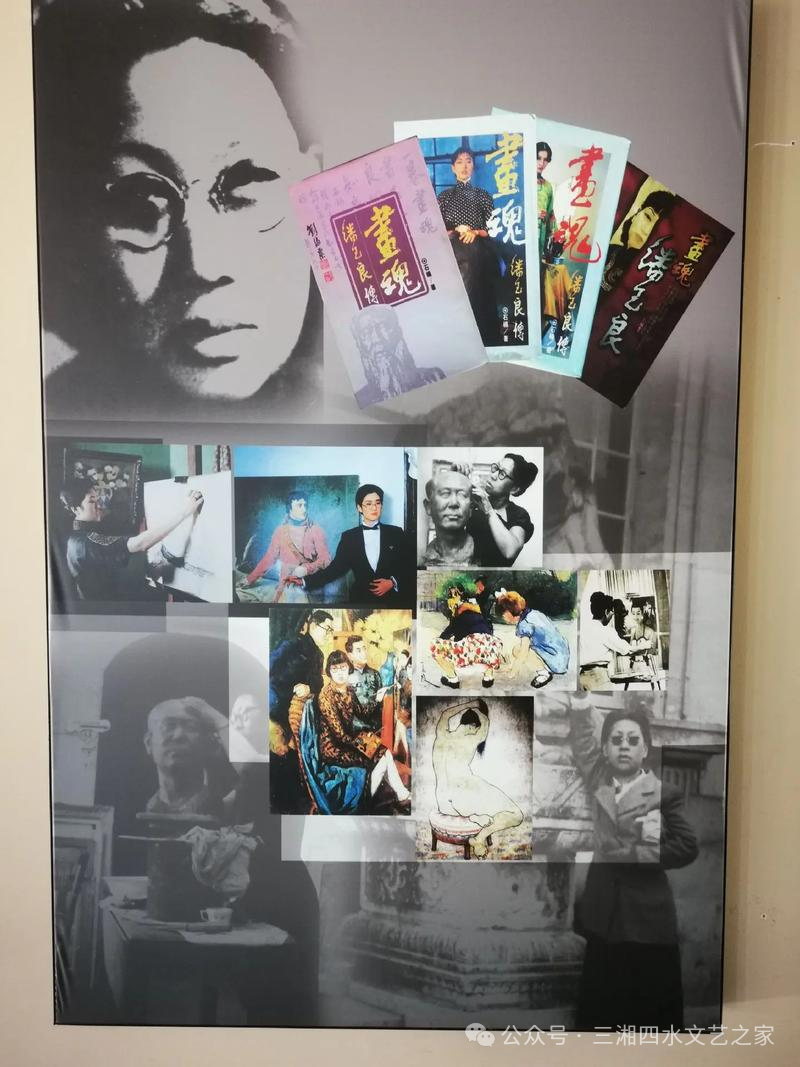

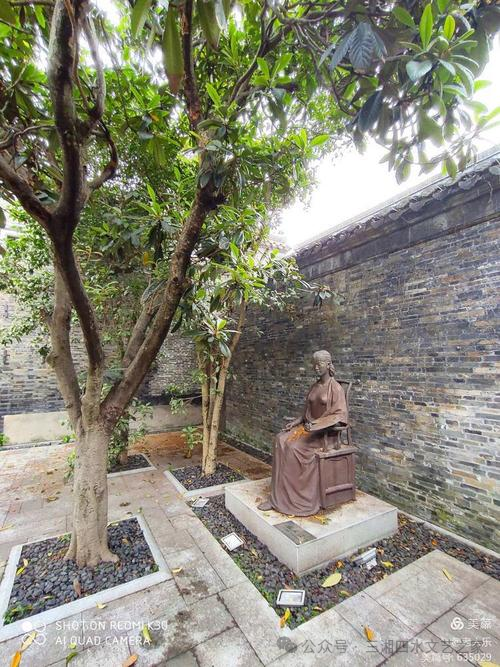

电影及电视剧《画魂》没看过,小说《画魂张玉良传》曾读过,扬州“张玉良纪念馆”近日再度参观。说实话,在寸土寸金的东关街上舍得开设女画家纪念馆,充分体现扬州人民对这位民国奇女子的钦佩与敬仰,我自然更惊奇于她的传奇人生,惊叹于她的辉煌艺术。

身世悲惨 年少苦难

张玉良(1895—1977年),出生于扬州,原名陈秀清,字世秀,艺名张玉良,婚后改名潘玉良,凭着命运抗争、人生逆袭、绘画天赋、艺术挚爱和执着追求,最终成为中国近现代画家、雕塑家和美术教育家。

陈秀清家住扬州市广储门外街32号(今东关街358号),其父在家经营毡帽铺因意外而破产,父亲一气而亡时秀清不满周岁,两岁时其姐夭折,八岁时母亲又丧。在万般无奈下,孤苦伶仃的她只得投靠舅舅收养。

在1908年秀清13岁那年,嗜赌成性的舅舅为了偿还赌债,竟把她骗到芜湖以两担米价格卖给青楼怡春院,并改艺名张玉良。因她“狮子鼻,嘴巴大,嘴唇厚”,故老鸨只能将之当烧火杂役使唤。

天生倔强坚韧清高的玉良,不甘心向命运低头,不下50次逃跑被打,多次上吊投河未遂。无计可施的老鸨,只得让玉良改做艺妓,让她学练琵琶、京戏、扬州清曲和江南小调,悟性极高的她很快成为芜湖最会吟歌唱戏的网红女子。艺妓毕竟卖的是艺,这一丝尊严让玉良有了活下去的信念与勇气。

贵人赎身 逆转命运

1912年,芜湖商界为芜湖新任海关盐督潘赞化设宴接风,18岁玉良于席间献曲感同身受的《卜算子》“不是爱风尘,似被前缘误”。潘赞化被玉良苍凉悲怆的弹唱所感动,便问她:“这是谁的词?”玉良回答:“是南宋营妓严蕊,和我命运相同的人。”赞化似乎读懂了玉良内心世界的悲苦,不免心头一颤,顿生怜悯。

次日,赞化邀约玉良一同游览芜湖山水,两人并肩漫步湖畔赏景。赞化一边为玉良讲述那儿的人文风情,一边细问她的悲惨遭际,让玉良意识到赞化是此生可依可靠的男人。事实上,潘赞化也是父母早亡,但他是个进步青年,早年办过报,青年留过学,后加入同盟会,参加过辛亥革命,而且身份显赫,仪表堂堂,更可贵的是他博学多才、正直善良、平易近人。

正因为如此,赞化与玉良两颗心渐渐地靠拢,深深拨动了两个人的心弦。赞化看到玉良眉宇间那股清傲孤寂,他由衷哀叹:“如此人才,怎能屈身于此?”玉良随之像抓住救命稻草似的,跪求赞化帮她救出魔窟。于是,他不顾已有家室,无视世俗偏见,东拼西凑银两,甚至变卖祖传古董,硬是凑足1万大洋为玉良赎身。玉良为命遇贵人而逆转命运,为上苍终给自己开了一次眼,而感动得热泪盈眶。

1918年底,28岁的潘赞化征得夫人方氏默认后,毅然决然地登报发布结婚消息,迎娶18岁的张玉良为小妾,他的同窗陈独秀到场证婚祝贺,玉良在自己的画作《荷花》上随夫姓写上“潘玉良”的名字。从此,赞化、玉良及赞化儿子潘牟一齐旅居上海,赞化教玉良读书识字,玉良视潘牟为己出关爱,他们度过了短暂的欢愉时光。

酷爱绘画 就读美专

在玉良读书识字进步神速的同时,赞化不仅发现玉良在曲艺音律方面展现超然的技艺,而且感知妻子在绘画方面有着过人的天资。因此,赞化安排玉良拜邻居上海美专洪野教授学画,洪先生破例收她为女弟子,并给她一套画谱,她乐此不疲地素描与写生,表现出炽烈的绘画热情。

潘赞化鉴于潘玉良聪颖慧质和绘画偏好,遂动员她报考住所附近的上海美专。玉良所考的静物素描感觉很好,但受制于偏见和歧视,发榜时并没有自己的名单,后经教授洪野据理力争、知己陈独秀主持公道和校长刘海粟力排众议,她才被破格录取,成为梦寐以求的大学生,幸运地走上绘画艺术之路。

玉良入校后如鱼得水,一头扎进读书学画中。她在学人体素描后,利用一切机会写生,甚至跑到公共浴室,偷画浴女素描,被人发现后遭致围殴。万不得已之下,她在家中拉上窗帘坐于穿衣镜前,脱去衣服自画而作《裸女》。此画在学校师生画展中引起不小的轰动,刘校长为此给予很高的评价。

玉良在上海美专毕业前夕,刘海粟语重心长地对她说:“西画的发展在国内会受到诸多限制,要想在这方面有所建树,有机会还是应去欧洲学习。”再加之,一些师生经常诋毁她曾经风月场的历史,更增强了她意用生命和毅力为自己人生杀出一条血路的信念。当听到赞化完全理解并全力支持她出国留学的那一刻,知道将有机会实现自己的夙愿时,她那颗悬着的心久久不能平静。

涉洋深造 苦练技艺

1921年黄浦江码头,玉良将远涉重洋,赞化为玉良送行,鼓励她追求自己的艺术梦想。他将蔡锷将军馈赠自己的怀表送给她,并把相嵌两人合影的爱心吊坠挂于她胸前,依依不舍地挥手道别。两人结婚八年虽没有子女,但玉良得到丈夫的深情爱恋与精心呵护已然心满意足。

玉良赴法后先抓紧学习法语,再考虑到艺术学院求学。不久,她以第一名的综合成绩考取公费里昂中法大学,与苏雪林、罗振英、杨润余等中国留学生同窗共读。两年后,她又考进了巴黎国立美专深造,日后大名鼎鼎的徐悲鸿便是她的同学挚友,她如饥似渴地钻研西画理论并勤奋写生实践。

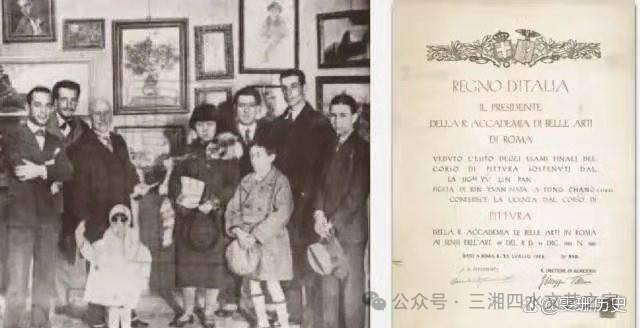

巴黎毕业后,玉良又马不停蹄地跨入罗马国立美术学院大门。雕塑系教授琼斯认为玉良是可造之材,免费为她开小灶传授雕塑技艺。课余之时,她到处户外写生,罗马郊外的颓垣断壁,角斗场上的西风残照,翡冷翠桥下的梦幻波影,何处皆可写,无处不入画。

随着赞化丢失海关盐督、挂名南京专员,他给她的生活费因之时断时续。玉良留学津贴本来就少,她经常忍饥挨饿,甚至有一次在课堂上因极度饥饿而晕倒,生活处境极为艰难。真是天无绝人之路,她的《裸女》在欧亚现代画展中荣获三等奖,5000里尔奖金有如及时雨,才让她暂时度过难关并顺利完成学业。

归国执教 展露才情

1928年,玉良踏上了回国执教的旅程。玉良旅欧期间系统学习了素描、彩墨、油画和雕塑等课程,刘海粟惊艳于玉良突飞猛进的绘画艺术才能,在欧洲考察相逢便诚邀她回归母校执教,为中国美术界在中西合璧方面作出贡献。她毫不犹豫地作出归国的决定,一为山清水秀的故土,二为朝思暮想的故人。

带着对丈夫的思念与亲人的呼唤,玉良期盼着自己的归期。当轮船靠近上海码头时,赞化快步跨进船舱,夫妻二人紧紧相拥,上海美专师生夹道欢迎。潘玉良随之被聘任为上海美专西画系主任,一边教书育人,一边潜心创作,并在国内先后五次举办个人画展,一时间声名鹊起,震动了国内画坛,得到了教育界蔡元培、美术界刘海粟等前辈一致推崇。

1931年,玉良被徐悲鸿邀请担任中央大学(今南京大学)艺术系教授。她随即离沪赴宁回到赞化身边,并接来赞化与原配之子潘牟在南京读书,赞化忙着自己的公务,她对潘牟恩爱有加,一家人过得其乐融融,其间所画油画《我的家庭》呈现温馨的幸福感。

在学校里,她将自己全身心投入到艺术追求中。此时,她在美术界声誉如日中天,在校园受到师生热爱与追捧,徐悲鸿更是惊叹“中国就只有三个画家,她就是其中之一”,这也不可避免地引发个别“艺术卫道士”的嫉妒。同时,赞化大夫人方氏也来家中搅局,故意刁难羞辱玉良。面对社会与家庭的双刃利剑,玉良可谓腹背受敌,她的自由人格和艺术梦想在国内已无法容身。

无奈出走 终老异域

1937年,尽管潘赞化万般不舍,也尽管潘玉良无限依恋,然而玉良还是不得不忍痛第二次走出国门,而且这一次眼前生离却是永久死别。随后国内外战乱频仍,中外音讯阻隔,她只有将思念埋藏于心底,一心扑在对绘画艺术的无尽追求上。不仅如此,在巴黎生活并不宽裕有时甚至潦倒的境况下,她依然恪守“不入外籍、不再恋爱、不与画商合作”之“三不原则”,努力将全部的爱意留给爱人潘赞化及绘画艺术。

她在欧洲创作呈现井喷之势,并获得20多个参赛大奖。从1939—1973年,她在参加的各类展赛中,斩获比利时银奖、金奖和巴黎金奖、法国一级教育勋章;她荣膺的巴黎“多尔利奖”,由巴黎市长第一次授予女画家;尤其她的水彩画《浴后》和雕塑《张大千头像》更是被巴黎美术馆收购珍藏,成为首位以美术作品典藏的华人艺术家;她还以中国巴黎艺术会会长的身份,提携中国留学生西画事业的进步。

潘玉良绘画及雕塑作品既体现东方内敛含蓄的美感,又不失西方印象派的洋气,堪为中西合璧之作。她经典的绘画作品有《花卉》《菊花和女人体》《瓶花》《月夜琴声》《躺在沙发上的女人》《持扇女人》《双人袖舞》等,还有精品的雕塑《张大千头像》《矿工》《王义胸像》《中国女诗人》、水彩画《浴后》和仙画《塞纳河畔》。

随着国内外局势动荡不安,以及潘赞化先后到老家桐城教书、安徽文史馆工作和年老久病卧床,两人通信几乎失联,赞化只能通过翻阅玉良作品排遣思绪,玉良也只能望洋兴叹般日思夜想。直到1964年中法建交,国内传来赞化早在1959年离世消息后,终让玉良多次欲回国归乡的梦想彻底破灭。到1977年,82岁的潘玉良也含恨离开了人世,临终前嘱托原中大学生、华侨王守义务必将怀表和吊坠交与赞化子女,将2000多件遗作和自画像运回国内,王守义含泪将偶像潘玉良安葬在巴黎蒙巴纳斯公墓,一代画魂潘玉良遗憾地长眠于异国他乡。

传奇成就 任人评说

回眸张玉良的一生,人生之路大起大落,艺术之路扶摇直上。她虽然出生卑微,身世凄婉,误入青楼,惨遭欺凌,但是她性格倔强,骨头坚硬,不甘认命,决不沉沦,敢于抗争,勇于追求。应该说,她在不幸中还有一点幸运,在绝境中尚有一丝希望,潘赞化无疑是她最大的贵人和最亲的爱人,刘海粟、陈独秀和洪野是她最难得的导师和恩人,徐悲鸿、张大千和王守义是她最信任的同学和友人,朱屺瞻、王济远、琼斯和奥米则是她海外学画的恩师和指路人。她“从广储门到卢浮宫”最终不可思议地成为世界级艺术大师,主要得益于她非凡的天赋、惊人的悟性、顽强的信念、坚韧的毅力、刻苦的钻研和倾心的创作。正如她自己所言,“我像走在刀刃上,每一步都鲜血淋漓,但始终不肯倒下。”

玉良的绘画作品融中西画之长,用笔干脆利落,用色主观大胆,既在西洋画派中加入中国传统表现手法,又赋予自己作品的个性色彩。她的素描具有中国书法的笔致,她的油画含有中国水墨画的技法,她的雕塑极具西方印象派的穿透力,她的人物画尤其是女性画关注人物微妙的身体感和情态感,追求自己的生命体验和画面的唯美效果。因此,玉良作品不仅当世视为珍品,而且现今行情更是一路飙升,10年前她的《窗边裸女》在香港就竟拍到3450万港币。

作为“女性艺术家的优秀典范”张玉良,媒介、藏馆和良师益友对她的传奇人生和辉煌成就给予了高度评价。“中国画家中第一流人物”(巴黎媒体)“张玉良是洋画运动中最有影响力、最具代表性的女画家,她致力中西艺术融合并取得突出成就,是中国现代艺术的先驱者之一。”(南京博物馆)“张玉良作品,内容健康,技术娴熟,笔力遒劲,而不失灵动之气,无女画家纤柔的缺陷,在同辈西画家中是第一流的人物。”(刘海粟)“夫穷奇履险,以探询造物之至美,乃三百年来作画之士大夫所为不能者也,士大夫无得,而得于巾帼英雄潘玉良夫人。”(徐悲鸿)“她当时的成就在中国所有西画家之上。”(苏雪林)

“人生若觉太迷茫,劝君多读张玉良。”她以令人难以想象的人生经历和传奇故事,成就了她耀目而不朽的艺术高峰。让我们以两首诗来铭记与礼赞一代画神吧——“一辞歌姬描丹青,千卷鬼斧夺神工。玉良遗作惊世眼,玲珑聪慧本天生。”“奇女玉良才情高,画卷挥洒胜男豪。墨香四溢飘千里,色彩斑斓映九霄。艺术路上勇攀登,巾帼不让须眉骄。千秋万代留芳名,人间永记一女杰。”

作者简介:

征夫,微名楚水隐士,江苏扬州人,省散文学会会员,市作家协会会员;历职党政部门和金融行业,现为青年文学家理事会理事、九州文学会四川网总编和乳燕文学天地副主编。