|

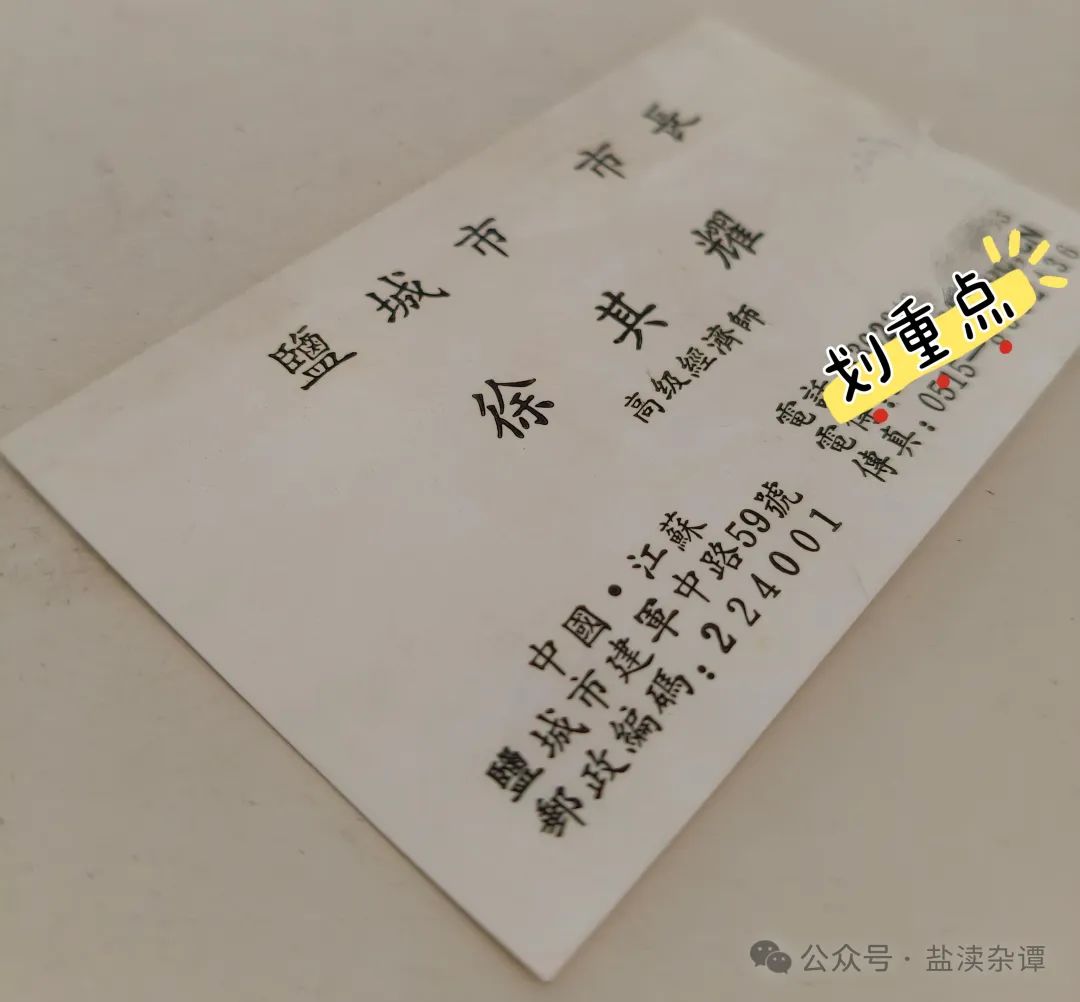

提起咸城老市长徐其耀,一些网友常常会热烈讨论,留言不外乎两点: 一是好色,二是贪财。真真假假,添油加醋,莫衷一是。这些不在本文讨论之列,且说说亲身见闻的几件事:

九十年代某一年秋收时节,徐带领农口、供销条线一群人下乡察看棉花收购情况。秋高气爽,一路顺风,气氛不错。 出城不久到达第一站郊区步凤收花站。此处是植棉大镇,现场人声喧嚷,拉着架子车来售棉的农民有好几百人,棉花堆得像山一样。徐一下面包车,便径直往里走,一路有棉农跟他打招呼:“噫!你长得像电视上的徐其耀,来这块做甚呢啊?”徐也不恼,一边挥手,一边笑着回应:“你说对了,我就是徐其耀。你侬今格要卖多少棉花啊……” 跟农民聊完,他又抓起一把刚收进的棉花,询问收花站技术员:“这批花衣分率如何?纤维长怎样?算几级花?价格是多少……”那技术员也不拘紧,一一回答清楚。徐回头又问棉农,“这个价格你可满意啊?有没有压级压价啊?”棉农捏着一沓子现金,点头不止,“还(方言,念háng)可以、还可以。听说大干部要来,没得人敢作弊。”现场哄笑一片。 徐也笑了,随后叮嘱工作人员和随行干部,“农民靠种棉花苦钱,你们收花一定要按标准来,一视同仁,不能看人收花、收人情花;花款一定要备足,一手收花一手拿钱,白条子不能打啊……”

一行人随后又去大丰的丰富、射阳的黄尖等地查看收棉情况,还到棉花田边上看了看,跟当地村组干部、农技员、老农交谈。徐对这种场面熟极而流,谈笑自若。只是忙坏了扛着摄像机、端着照相机的那些哥们,跑前跑后抢机位、找角度,还要随时准备将不速之客拉出镜头,忙得不亦乐乎。 随行人员里有一位女士,穿着高跟鞋,在乡村土路上一踩一个小坑。徐对下属一向比较随和,见状笑道:“ 某主任啊,你今天穿高跟鞋下乡,是要帮农民点黄豆吗?”女士顿时脸红了,众人又笑了……

到了九十年代中前期,老城区的道路已不能适应市民交通出行的现实需求,拓宽势属必然,但真要规划开工,却“顺得姑来逆嫂意”,难以面面俱到。 解放北路是老城主干道,其宽度仅次于建军中路,但与之不同的是,两侧预留空间很小,拓宽难度极大。而且,这条路两侧生长着横柯相接的法国梧桐,一到夏天,行人十分享受荫凉,但两侧商家因门店被挡,有些抱怨。

其时,政府财力还比较薄弱,还没有引入“经营城市”的理念,便采取一个“砍(移)树让路”的办法,移走或砍掉与市民相伴了几十年的梧桐树,代之以低矮的小品绿植,市民称之为花坛。 此举引起极大争议,又正值盛夏,开车的固然开心,但步行和骑车者暴露在烈日下,相当不满。徐作为市长,显然也听到了怨声,为此专门从政府大院步行到此察看一番,指指点点,要求公家单位做出表率,无条件支持拓宽道路空间,该拆的自拆,能退后的立刻退后,不准乱搭乱建;市民自己的房子和店铺,占用公用空间的,告知、协商后尽快清除,“不要弄得哭声呜啦的,做工作要多一些耐心……” 另一条有争议的道路是南北次干道迎宾北路。这条路同样先天不足,既难拓宽,也难拉直,还因此处集中了盐城中学、城中小学、迎宾路小学、市二中,以及一个幼儿园,每天都要大堵几次,各界反响强烈,交警也累得够呛。 一番改造后,拓宽了约一半宽,拉直了一点点,但路边的水泥杆动不了、上了路,南头段路更像蛇游似的弯弯曲曲,大伙难言满意。老徐为此特意在会上解释一番,说城市建设中有一个“迁就原则”,一些旧房子、老建筑,拆除成本过高,市府暂时无力承担,只好让它留在原地,新修道路绕着它走。“现在资金、财力不足,老大难、老大难,老大出面也没办法啊……” 那时候,一到教师节,便会流传徐尊师的故事。 徐的为人各有观感,但他对自己老师的尊重却是有始有终的,每逢教师节必去探望,嘘寒问暖,并不做作。他也曾到儿子学校开过家长会。这也许跟他的出身有关。徐父在其一岁不到便牺牲了,徐从小在各方关爱下成长,中小学老师对烈士子女的关心发自内心,让徐得以顺利成长,考上华东水利学院(河海大学)。 徐的感恩是自然的,但从他后来的堕落来看,老师们关于如何做人的谆谆教诲听进去了多少,恐怕只有天知道。 徐在上学时文化成绩不错,唱歌也有两下子。某年开“两会”,中途休会半小时,为调节气氛,安排一些文艺工作者上台表演一番。期间主持人透露徐的歌声“非常专业”,发动全场听众鼓掌邀请徐上台露一手。 徐推辞一番上得前台,笑说自己粗喉大嗓上不了台面,邀请本地歌唱家X先生与之共唱一曲《在那桃花盛开的地方》,“赞美我们共同的家乡”云云。乐声响起,徐唱得有板有眼,两人配合得不错,收获了不少掌声。 有些“作秀”是必不可少的工作安排,比如需要拍一张坐在人群中讲话的照片。徐欣然配合,挤出时间匆匆走进一间会议室。众人正在交流,忙将中间位置让出来。徐一落座,便作指点江山状。会场一片喀喀声,“谋杀许多菲林”。俄尔,徐抬手问:“好了吗?”拍照者打了一个OK的手势。徐随即起身离席,挥别一脸懵逼的众人,“你们继续讨论,我有个急务先走一步……” 未完待续。

来源:盐渎杂谭

编辑:言剑、行一知 |