|

血染大四河(中) 丁正宏 1947年12月26日清晨,薄雾笼罩盐阜沿海大地。虽说,距小寒节气尚有数日,然则乡村道路旁、田埂边,那枯萎的荒草,稀疏的树枝,在凛冽的西北风吹拂下,发出嗖嗖怪异的声响,空旷阴沉的天空中,纷纷扬扬飘荡着雨夹雪花,昭示着严冬的季节即将来临......。 此时此刻,在大丰刘庄之北小团、大团,盐城伍佑、便仓以南一线,即沿逶迤曲折的串场河畔,通榆公路(老204国道),迅即爆发了一场国共双方投入数万人规模的大决战、大搏杀,史称“盐南战役”,亦称之为“盐南阻击战”“盐南战斗”等。

“盐南战役”是盐城历史上参战双方伤亡人数最大的一场战役,战斗异常惨烈,而华东野战军第11纵队后方医院,就设立于新丰镇富强街等处,大四河流淌的血带,就是后方医院抢救解放军伤亡人员过程中鲜血染红的。

“盐南战役”爆发起因 国共双方部队番号、指挥者、兵力部署及战力比较 1947年下半年,人民解放军转入战略反攻。同年11月10日,中共华东局决定成立华中指挥部,统一领导华中地方武装,隶属于华东军区。华中指挥部指挥管文蔚、政委陈丕显,副指挥陈庆先、副政委兼政治部主任吉洛(姬鹏飞),参谋长冯伯华。华中指挥部直辖原分属于苏中、苏北两个军区的地方武装,并统一指挥华东野战军第11纵队(原兼苏中军区)、第12纵队(原兼苏北军区)。1947年12月上旬,华中指挥部暨华东野战军第11纵、12纵队攻克海安县李堡、拼茶等据点,打乱了国民党军的长江防御体系,直接威胁到国民党南京政府统治集团。因此,蒋介石暨国民党国防部为挽回颓局,稳固苏中后方基地,急令陆军总司令顾祝同,抽调国民党军精锐部队驰援,组成“追剿”纵队,由南向北沿通榆公路一线,实施报复性“扫荡”,意图侵占盐城,就此拉开了“盐南战役”的决战序幕。

双方部队番号、主要指挥者和兵力部署: 解放军方面:第11纵队司令员管文蔚,政治委员姬鹏飞,副司令员兼参谋长胡炳云,政治部主任李干辉。下辖第31、第32旅,约1万余人。第11纵队前身由华中野战军第7纵队,兼新四军苏中军区部队发展而来;第12纵队司令员陈庆先,政治委员曹荻秋,副司令员覃健,政治部主任孙克骥,下辖第34、第35旅,约1万人。12纵队前身由华中野战军第10纵队,兼新四军苏北军区部队发展而来。参加这次战斗的地方部队还有华中五分区盐城独立旅和苏中二分区(台北、东台、兴化等)地方武装,约1万人。三方面参战部队人数总计3万余人。然而,两个纵队的主力参战部队,因其相当部分战士原由苏北、苏中地方部队升格组建,一线作战士兵普遍兵龄短,实战经验不足。

国民党军方面:由国民党军抽调整编第4师90旅、第51师113旅及第44师各部7个团,约1.3万人,先期组织5个团兵力从刘庄镇北进,组成国民党军“追剿”纵队,由国民党军嫡系部队第51师中将师长王严任总指挥(又名礼贤,字力行,山东郯城人,黄埔三期毕业),副师长王秉钺,下辖113旅3个团,旅长王匡。整编第51师原属于东北军(原于学忠部),全日械装备,隶属国民党第1绥靖区,驻防淮阴,担任苏北防备。整编第4师,下辖90旅3个团,旅长蒋仲述、副旅长张晓柳,该师为粤军老底子(原张发奎、薛岳部),整编后已入中央军,配备部分美式装备,两支国民党军部队战斗力较为强劲。另有整编第44师一个后补团,原川军刘湘部。 因此说,共国双方投入兵力比例是3:1,解放军总兵力部署虽处于优势,但其武器装备、整体战斗力相对处于弱势。 1947年12月20日,国民党军占领通榆公路重镇白驹,第11纵队在副司令兼参谋长胡炳云指挥下,下辖31旅3个团,旅长段焕竞,32旅3个团,旅长胡炳云兼,数日内,完成布防于斗龙港西侧新丰镇及大中集北一线,距通榆公路约5公里处(龙堤小街西侧)埋伏;第12纵在司令员陈庆先指挥下,下辖34旅3个团,旅长廖成美,35旅3个团,旅长覃健兼,副政委谢振华,还有纵队特务团,埋伏在伍佑附近东北角;苏中五分区盐城独立旅埋伏在串场西岸北部,西河岸南部为二分区兴化独立团防区。

这里,时华中指挥部指挥兼华东野战军第11纵队司令员管文蔚,自撰《管文蔚回忆录续编》中有这样记载:“敌人深惧苏北我军威胁其长江航道和津浦铁路,决定再抽调部队向我进攻......-,并以4师、51师、44师各部共7个团13000人的兵力组成“追剿”纵队,由51师师长王严督率,于1947年12月从东台出发,沿通榆公路北犯......我“11纵”立即迅速北上,集结于新丰镇、大中集(北)一线隐蔽待机,“12纵”也赶到了伍佑东北方向。” 盐城历史上最为惨烈的战争 国共双方伤亡统计考证及战略意义简述 1947年12月24日,国民党军前卫部队51师113旅从刘庄出发沿通榆公路线北进,时华东野战军第11纵队一部,即以零星兵力节节抵抗撤退,诱敌北进。26日上午,国民党军前卫部队进入伍佑12纵队35旅前沿阵地,12时左右,战斗全面打响了。于是,第11纵队31旅、32旅兵分四路全线迅速奔向刘庄北、小团、大团、便仓通榆公路战线,意图将国民党军后继部队整编第4师90旅两个团分割围歼,并迅速断敌退路。

接着几天,第11纵队、第12纵队主力部队和苏中军区二分区、盐阜独立旅等地方部队全线出击,而国民党军凭借通榆公路传统村落、河堤、桥口,以及被解放军事先破坏的通榆公路上筑坝隐蔽,节节顽强抵抗。一时枪炮咆哮,硝烟弥漫,国共双方激战四昼夜,战斗呈现对峙,互有攻防冲锋,陷入胶着状态,双方尸横遍野,异常惨烈。一股51师113旅国军先头部队甚至穿插、突围至引水沟,在此,与第11纵队32旅96团发生激战。引水沟位于今新丰镇方强街道北约6公里处,距“五条岭”东北方向约26公里,距新丰镇后方医院北约24公里,原盐东县民主政府成立于此。 同月12月28日,国民党调派空军飞机前来助阵,空投物资支援,而驻扎于刘庄之敌,迅速纠集部队准备增援。华中指挥部暨华东野战军2个纵队研判战争形势,经综合考虑,在部队伤亡较大、武器装备不好,以及雨雪天气、后勤补给不足等因素,且战略意图已经完成,于是主动宣布撤出战斗,国军亦向南撤退。至此,双方在30日停火。“盐南战役”随军记者、作家丁芒同志作题为《冬夜壕中待机》诗一首:“朔风冷雨镇云天,坚守长壕夜不眠;湿祅著身寒刺骨,钢枪倚臂冷侵绵;疗饥生米夸珍味,止渴泥浆胜玉泉;更觉青砖磨雪刃,迟明敌血洒军前”,并撰写了纪念文章《咫尺死生录》,可见“盐城战役”战争环境之惨烈。 2021年6月27日(星期天)下午,蓝天白云,麦浪翻滚,笔者来到新丰镇大团村老204国道东侧,头戴斗笠的村民季明响老人陈述说:“那场战斗真惨呢,当时我还小呢!我家就靠在附近,听我父亲讲,大小团沿路这一带都是战场,原来这里都是纵横交错的小河沟,里面都成了血河。一线解放军战士吃睡在沟塘里,饥寒交迫,几天都没有东西吃了,就宰杀军马充饥,可马肉不好吃,酸酸的,有些士兵不适应,吃了又吐出来......。”

双方伤亡人数之比较:此次战役,解放军战报公布,此役共歼灭国民党军7000人,其中伤亡4000人(击毙90旅旅长蒋仲述),俘虏3000人(俘获90旅副旅长张晓柳),计歼敌国民党军整编第4师之90旅旅部和所属269团全部、268团一个营,整编第51师之113旅部及所属两个多团,以及师部辎重营。而国民党军整编第4师之90旅部分官兵战斗死亡者,集中安葬于大团对岸河堤边,数十年来,孤寂地守望串场河。然则,华中指挥部却没有公布自己的伤亡人数,文史资料上也鲜有记载。从20世纪90年代中期发现的步凤镇庆元村“五条岭”公墓记载,此次盐南战役,在此叠躯合葬烈士达2000余名。《难忘五条岭》纪念册提供,从已知近800名烈士名单(但不限安葬于此),多数为12纵队,其中139名烈士为第11纵队32旅(少数为31旅);安葬于新丰镇龙堤小街烈士600余名,据悉此处牺牲战士用4米长白布包裹,放满了5亩麦田,由当地民兵和群众挖塘掩埋,均为无名烈士,为11纵队大小团战斗牺牲,但具体牺牲人数尚不清;安葬于新丰镇北曙光烈士陵园和大四河附近一带有220余名无名烈士(11纵队);安葬于亭湖区青墩潭龙村境内100多位无名烈士(12纵队),安葬于原大中镇西北老坝村17名无名烈士(11纵队),此数处发现的牺牲者,总计人数应达3000余人,另外其它地方零散安葬和未收尸(仅便仓境内曾发现散葬烈士墓90多个,其中一部分应为盐南战役牺牲者),以及步凤镇仁知村二条岭97名无名烈士(已迁葬五条岭)等,若按战场3:1正常伤与亡比例测算,此次盐南战役,保守估计解放军伤亡应不小于7000人的规模。因此说,这次盐南战役国共双方没有哪一方占优势,双方伤亡惨烈,总数应以万计。

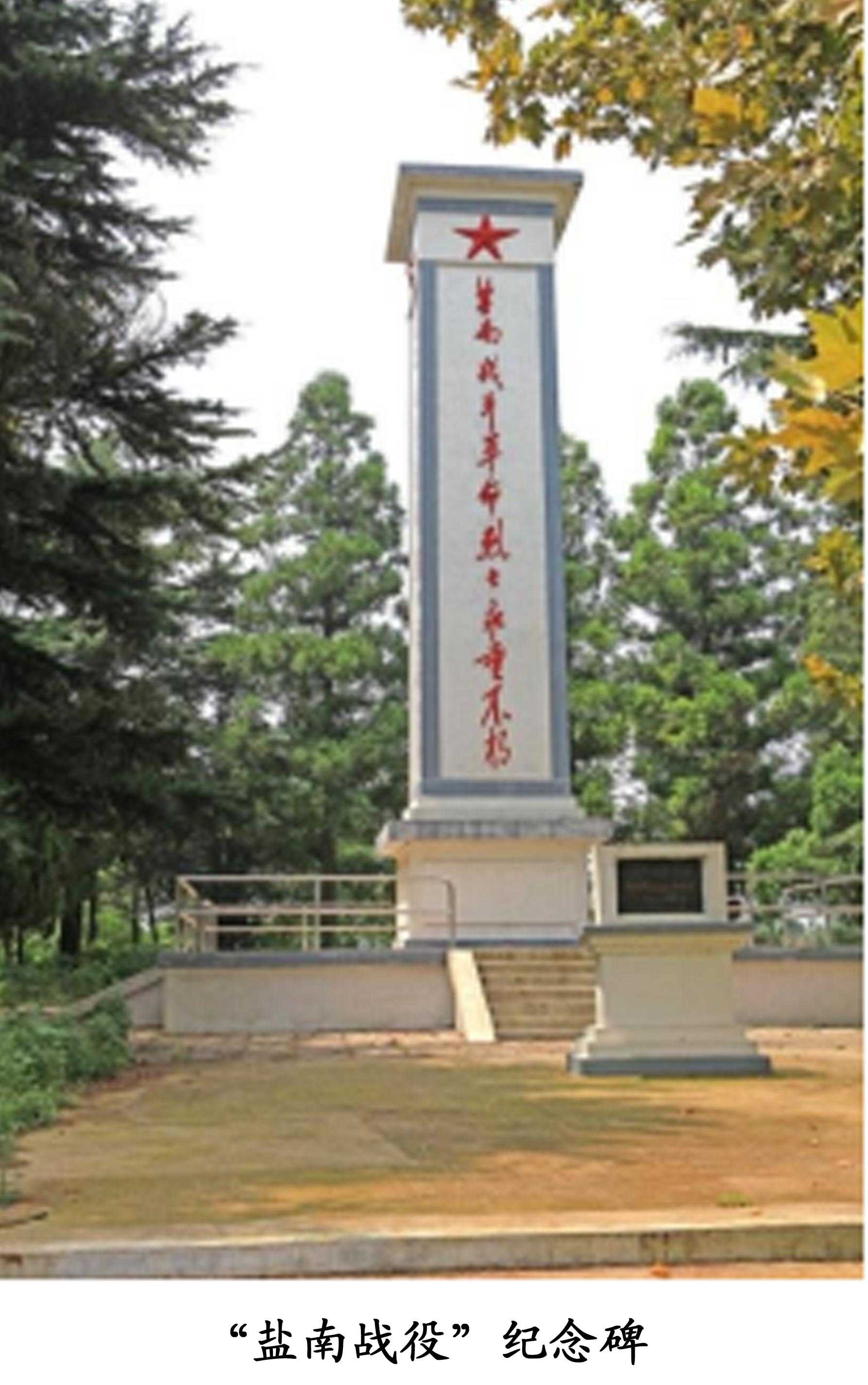

上述牺牲烈士人数考证,正与后来《盐南战斗烈士纪念碑》记载基本一致,此纪念碑位于盐都区便仓镇北端和伍佑镇南端,其碑文记载曰:“......1947年盐南阻击战历时四昼夜,共歼敌4000余人,俘3000余人。缴获轻重机枪200多挺及其他军用物资。华中指挥部暨华东野战部队第11纵队和第12纵队共牺牲3000余人(包括地方部队战士、民工等),均安葬于此。”这里所说的“均安葬于此”,其实是个宽泛、安慰的概念,仅是象征纪念性质而已,其实牺牲人员绝大多数安葬于步凤镇“五条岭”和新丰镇境内等地。

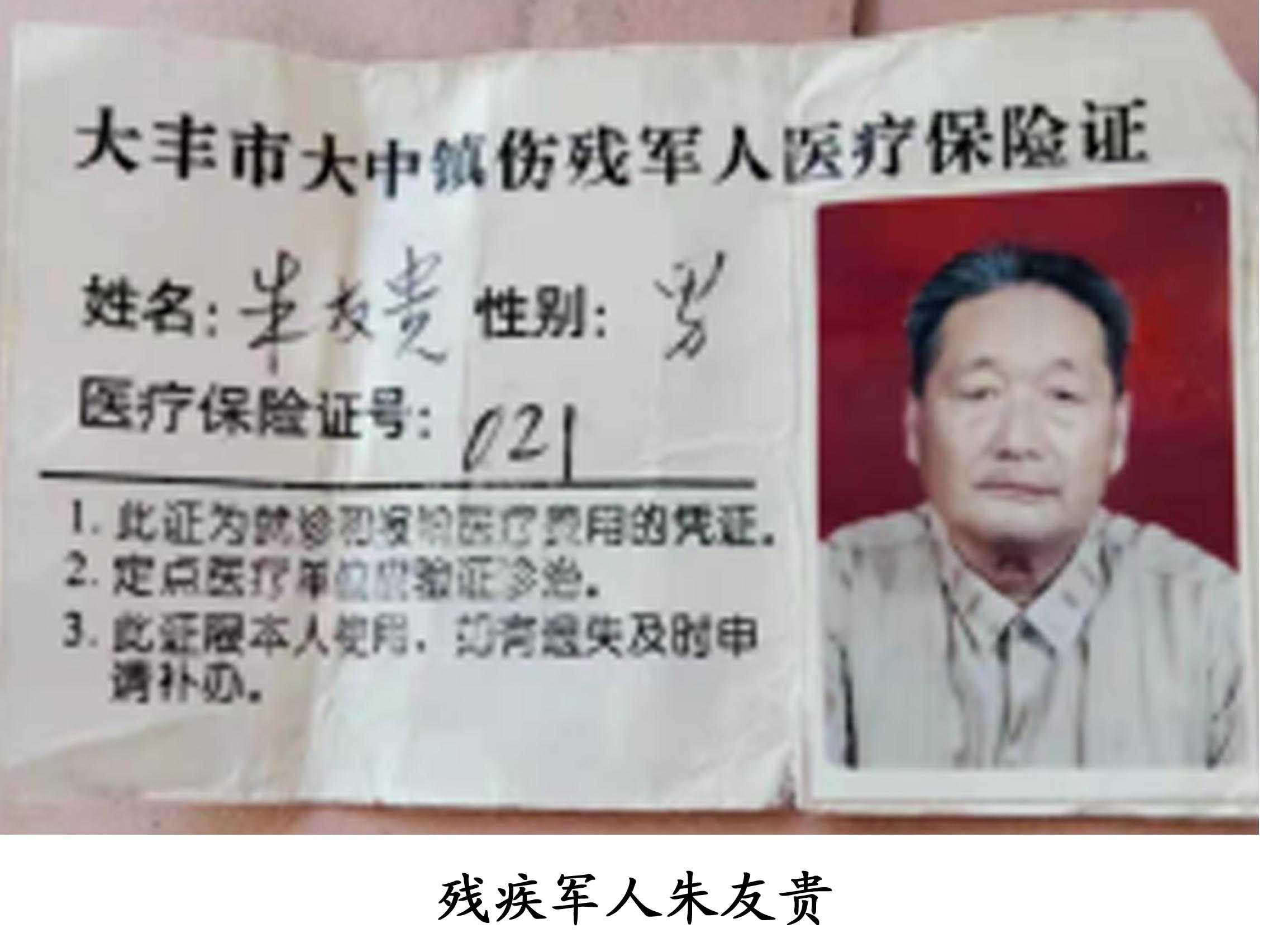

“盐南战役”是保卫盐阜解放区的一场重大血战,华中指挥部暨华东野战军第11纵、12纵队虽付出了重大牺牲,然而,从战略意义上讲,抵御了国民党军美式、日式装备的精锐部队进攻,妄图打通与徐州方向的国民党军联络,一定程度上巩固了苏中及苏北盐阜解放区,也有效地策应了中原、山东解放军作战部署方案的实施,具有重要的政治、军事意义。《毛泽东选集》第四卷《评西北大捷兼论解放军的新式整军运动》一文,注释(3)说:“在苏北、华东野战军一部,在一九四七年八月至十二月间先后进行了盐城、李堡等战役,共歼敌两万四千余人,收复了苏北广大地区。”其中,12月下旬开展的“盐南战役”是一场重大战役。 我的父亲是新四军,“盐南战役”中截肢了双腿 那个苦头吃得扎实呢! 2021年5月23日星期日下午,笔者在地方文史学者陈同生先生陪同下,来到原大中镇恒丰村六组,在一幢简易的平房里,采访了朱亚琴老人,她父亲朱友贵在“盐南战役”中,身负重伤被截肢了双腿。 朱亚琴老人回忆说:“我父亲,名叫朱友贵,1929年出生在恒南(老联盟二队),土改后被乡干部动员参加了新四军。19岁那年,我父亲在盐城南边伍佑、便仓一带打仗的,不幸被子弹打断了双腿,身负重伤倒在雪地里,不省人事,三天三夜,后被当地负责搜寻掩埋尸体的农民发现,说我父亲还有一口游气,于是,被担架队送到后方医院救治。”

笔者询问道,你父亲是什么部队还记得吗?朱亚琴老人说,这个我记不清楚了,随即,她打电话询问其弟,并与笔者在电话里交流,其弟告诉笔者,印象中记得是33旅。笔者经考证,华东野战军第11纵队33旅,“盐南战役”爆发时33旅尚未成立。1948年4月,33旅才组建,编入11纵队序列,吴嘉民任政委,改编前吴任苏中军区第二军分区(简称“苏中二分区”)副政治委员,33旅其大部战士原为苏中二分区部队,即原苏中二分区管辖的台北、东台、兴化三县独立团部队改编。而苏中二分区三县独立团地方部队,正是配合主力第11纵队参加“盐南战役”的二线预备部队。据此考证,朱友贵时任苏中二分区台北独立团一名战士,之后改编为华东野战军第11纵队33旅,改归苏北兵团建制。 朱亚琴老人告诉笔者,父亲朱友贵曾告诉她说,那次战斗很残酷,敌军武器好,战士们必须往前冲,冲啊!杀啊!......,父亲中弹后,昏迷躺在雨雪地里几天,被抬到医院后,受伤、受冻的双腿失血过多,医生不得已决定锯掉双腿。我父亲醒来后当时想,锯掉双腿今后怎么生活呀!拼命表示不同意,医生对我父亲讲,你若不配合,不锯掉双腿,命也保不住,并说你不用发愁,将来部队会帮你找个漂亮媳妇成家的,随即喊来好几个年轻的女护士,她们一起鼓励我父亲要勇敢、要配合。于是,医生们用绳子把我父亲双手和整个身体死死地绑牢在手术台上,一只腿从膝盖以下、另一只腿从膝盖以上锯掉。医院手术台,其实就是一张简易铺板搭的而已,也没有什么麻药用了。锯掉双腿后,我父亲被送到一间乌漆嘛黑的房子里,剧烈的疼痛让他死去活来,他号哭了十几天,才慢慢从死亡线上挣扎过来,没的命,那个受的罪呀!苦头吃得扎实呢!

之后,我父亲在部队医院待了一年多时间,才被送回老家。时家里人都以为他死了,还过继了哥哥的儿子,为他披麻戴孝举行葬礼。因为村里与他一起去前线的人,名叫蒋志斌,居住在南阳镇,他从战场上看到我父亲被机枪打倒,之后蒋志斌从部队上跑回来转告家人。 那个时候,父亲朱友贵活着回来!家里人又惊又喜又忧,乡里干部上门慰问,并做朱友贵未婚妻,我母亲周贵芳的工作,让她嫁给他,起初我母亲不肯,乡里领导们反复做工作,说我们不能亏了革命功臣,要不然谁还去当兵打仗保家乡呀!并且答应将村里最好的花板床(地主浮财)分配给他。最后还是我外婆人好,作主说服了母亲。 朱亚琴老人回忆说,我父亲是不是在新丰镇后方医院抢救,我就记不清楚了,印象中是在新丰东北边草荡里疗养的。笔者考证,从朱友贵作战部队是苏中二分区台北独立团,时为第11纵队二线预备部队,参加“盐南战役”时负重伤,应在新丰镇第11纵队卫生部战地后方医院抢救。

然而,朱亚琴老人回忆起父亲述说的战争环境下的医疗条件简陋、药品严重短缺,以及抢救过程细节,也让人们从中窥见那场战争之残酷。 新婚宴尔奔赴战场,英勇事迹可歌可泣 著名烈士张兆新丰镇抢救记略 张兆烈士,湖北竹山县人,1917年出生。幼失怙恃,家境贫寒,由婶母抚育之,后被国民党抽壮丁离家。1940年在苏中加入新四军,后因作战勇敢,思想进步,加入中国共产党,曾任班、排、连、营长,苏中四分区特务二团副参谋长,从一名战士迅速成长为新四军优秀指挥员。1947年7月,任华东野战军第11纵32旅96团参谋长。 张兆新婚宴尔妻子荣年钊,江苏无锡人。荣出身于无锡名门望族之后,时任新华社苏中分社记者。经分社领导冯岗介绍,张兆和荣年钊两人于1947年11月11日在台北县南阳镇结为伉俪。是年12月26日,盐南战役打响,32旅96团参谋长张兆协助团长林乃清、政委段六奎,率部在伍佑南、便仓一线担负阻截任务,时32旅95团团长、政委和副团长相继负伤。

那年,那场战斗异常惨烈,荣年钊在追忆文章《缅怀亲密战友张兆烈士》有这样描述战斗场景:“在一次总攻的关键时刻,张兆奋不顾身地跳出战壕,亲自指挥重机枪,高喊‘对准打、狠狠打’由于暴露目标,冷不防,敌方掷了一枚弹筒,炸穿了他右腹部,肠子外溢,但他咬紧牙关,没有哼一声,仍然鼓励战友狠狠打击敌人”。据考证张兆参谋长,就是12月29日在方强引水沟阻击国军突围战斗时,被弹击中腹部,即迅速送到纵队后方医院,终因流血过多而英勇牺牲。同时,牺牲的还有张兆的警卫员、团宣教股长秦信,营教导员尹先元及营、连干部多人。由此可见,这场“盐南战役”战斗之惨烈,可见一斑。 荣年钊回忆说:“当我赶到医院时,听到院长沉痛地告诉我,张兆同志不治身亡的噩耗时,真如晴天霹雳,我悲痛欲绝。医院等待我与张兆遗体告别,段政委和周围的同志都痛哭不已,担架队员和驻地群众也洒下的热泪。南阳镇政府动员开明绅士献出当时质地很高的上乘寿材,安葬张兆烈士于南阳镇镇北。”

1989年出版的《大丰县志》在“人物传”一节记载张兆烈士曰:“张兆不幸腹部中弹,当即抬至牛车桥(注:新丰镇北)包扎所,后转至南阳第11纵队总医院抢救,终因流血过多,抢救无效,光荣牺牲。”笔者需要说明的是,战争年代的战地后方医院设置流动性非常强,且一切围绕战争之需而设立,同时整个第11纵队、第12纵队及地方部队3万余人都投入了盐南战斗,而南阳镇距离一线战场80余华里以外,在此设置战地后方医院显然不符合常理。2021年8月,寻访大丰红色印记大型融媒体新闻行动,据《革命老物件,传承红色基因》(一张桌子,见证革命的乐观与坚定)一文章中记载:“解放战争时期,战地后方医院简易手术台(一张桌子)是南阳镇施炎培永远忘不了的回忆。......1948年初秋,解放军在南阳镇民心村施明之和施炎培家设有两个后方医院......”,亦鲜明指出此后方医院与发生在1947年冬的“盐南战役”第11纵队后方医院不是一回事,属于后来人回忆混淆。 据此,笔者考证认为,此次“盐南战役”中,新丰镇富强街(包括牛车桥)才是华东野战军第11纵队后方医院,张兆被抬到牛车桥抢救时,因伤势过重,抢救无效已经死亡,随后将他的遗体运送到南阳镇(原部队驻地)北安葬,不是再次转运到驻扎在南阳镇上的所谓第11纵队后方医院进行抢救。

新丰镇大四河的水,亦曾流淌着这位巴楚英杰的血。 1990年3月,张兆烈士迁葬于大丰区烈士陵园。2021年初春,笔者赴烈士陵园纪念馆寻找张兆烈士像片,据纪念馆工作人员介绍,数年前,张兆烈士侄子从湖北赶来祭奠过,也想寻找叔父生前照片,最终未能如愿,甚为遗憾。 华东野战军第11纵队设立于新丰镇“牛车桥” 是包扎所?还是后方医院? 牛车桥小街位于新丰镇北原曙光大队境内,处于沈方公路路边,它距离新丰镇富强街北约400米。富强街位于大四河东侧,而牛车桥小街处于大四河西侧。 有关牛车桥设立是后方医院,还是包扎所一事,笔者查阅了1998年12月版的《新丰镇志》,其中“烈士墓”一节记载曰:“1947年冬,我人民解放军在通榆线大团、便仓一带展开阻击国民党北犯之敌。我后方医院设在新丰镇以北牛车桥(与《大丰县志》记载牛车桥是包扎所不一样),伤员及阵亡将士都要运到这里抢救与掩埋。这场战役牺牲的烈士220名,其中有某团杨副参谋长都就地掩埋在这一带......”。那么是什么战争?参战人数规模大小?哪个部队的后方医院?重要阵亡将士最基本的生平等等,旧版新丰镇志记载含糊其词。如上述至今不知生平简历的杨副参谋长,成了当地红色历史之谜,而在2016年新版《新丰镇志》记载中,杨副参谋长却又变成了杨参谋长。笔者查阅国防大学出版社1996年编辑出版的《第三野战军》一书,团级以上干部烈士名录中,华东野战军第11纵队只有张兆烈士一人是在“盐南战役”中牺牲。然而,研究张兆简历会发现,张兆的确担任过苏中军区第四军分区特务二团副参谋长,时刚被提拔为华东野战军第11纵队32旅96团参谋长不久。故此,官方、坊间一直流传数十年的杨副参谋长,这个所谓安葬于新丰境内的“盐南战役”中最高级别的无生平烈士,应是指在牛车桥后方医院抢救过程中死亡的张兆参谋长,这在战争特殊年代,后来人们回忆姓氏时,以讹传讹,出现口误也是常有的事情。

然而,就牛车桥设立后方医院事实,2016年新版《新丰镇志》中,已明确这次战斗名称为“盐南战役”,还有这样补充记载:“单小团第一道防线就牺牲600多人,当时前线包扎所设在陈家桑(龙堤境内)倪龙章家堂屋里,门口搭个大帐篷,伤员包扎好后,抬往新丰牛车桥后方医院继续治疗......。”这里新版《新丰镇志》补充内容再次确认牛车桥是后方医院。若按原《大丰县志》中所述牛车桥是包扎所说法,的确不符合军事常识,其个中原因比较明显,驻点包扎所是较大规模战场抢救最小的定点医疗机构(下面还有医疗突击小分队),它一般距离战场约5公里路程左右的位置,较为适合(当然,距离越接近战场,越有利于抢救伤员,但前提是考虑安全),主要是解决参战人员轻伤现场救治包扎,以及重伤紧急救治处置和转运等功能。

牛车桥小街那时居住了约二、三十户人家和花行、粮行、南北货等商户,不足100间房屋,台北县垦北区机关一度转移于此。该地距离一线战场约18公里。笔者结合当地沟壑纵横、道路泥泞、战场距离、安置条件和战争规模等因素考证,牛车桥不是包扎所,而是后方医院,它是新丰镇富强街华东野战军第11纵队卫生部后方医院三个医疗卫生队之一。且两地后方医院相隔约2华里多,且南北相接贯通,同属于华东野战军第11纵队后方医院,都是由一条大四河南北串联。

据《大丰人民革命斗争史》记载说,盐南战役中,台北县出动担架1669副,小车600两,船145只,民工15427人。垦北区天北村的滕万道,连续将6个伤员驮到后方医院,在驮第七个伤员时,被驮战士说:“你身上流血了”,滕万道说:“不疼、不疼,没关系”,最后,他和战士一道住进了医院,被称为“驮兵英雄”。时垦北区机关驻新丰镇亦丰行内,管辖二卯酉河以北13个乡镇,从其参加支前民工人数及担架数等统计,可以清晰得知,这场战争规模大,伤亡人数多,这里所说的后方医院,就是指设立于新丰镇上的第11纵队后方医院。

由此可见,华东野战军第11纵队后方医院驻留于新丰集镇富强街、团结街等街道及镇北牛车桥处,历时近一个月时间,征用约有三四百间民居和商行房屋,收集伤员,且后方医院院部、两个手术室(两个医疗队)、军医居住地聚集于富强街上,主要承担救治“盐南战役”中(南线作战)重伤病员号,考证其重伤病号人数,应在1000人以上规模,因在后方医院抢救无效死亡数200余人,后集中安葬于曙光烈士墓,位于新丰镇富强街北牛车桥之北侧。 那么,华东野战军第11纵队后方医院,其机构沿革、设置过程、院部领导人和医务人员有着怎样的历史?大河滋养下儿女,有哪些人参加此次战役?为何选择在新丰镇富强街设置后方医院?笔者试图史海钩沉,以此还原那段难忘的岁月...... 未完,待续......

荐稿:陈同生 编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |