|

悠悠大四河,以它博大、无私的胸怀,生生不息地流向浩瀚的黄海,哺育了两岸儿女。 民国时期,新丰镇素有“尊商崇文”历史,主要得益于乡镇棉业经济较为发达。然而,在那场血雨腥风的战争中,设立于新丰镇富强街华东野战军第11纵队后方医院,台北县垦北区暨新丰镇人民,奋楫笃行,全力以赴,参与抢救伤病员的动人故事,深深地烙印在大四河两岸,从他们身上积淀了勇敢、敦朴、勤劳和博爱等传统美德,不时闪烁着温馨的人性光芒。

那么,华东野战军第11纵队后方医院机构沿革、设置经过及院长和医务人员传奇经历,大四河畔还有那些值得人们追忆与缅怀的故事。拂去历史的尘埃,让百年流淌的大四河,留下可歌可泣的生命礼赞!

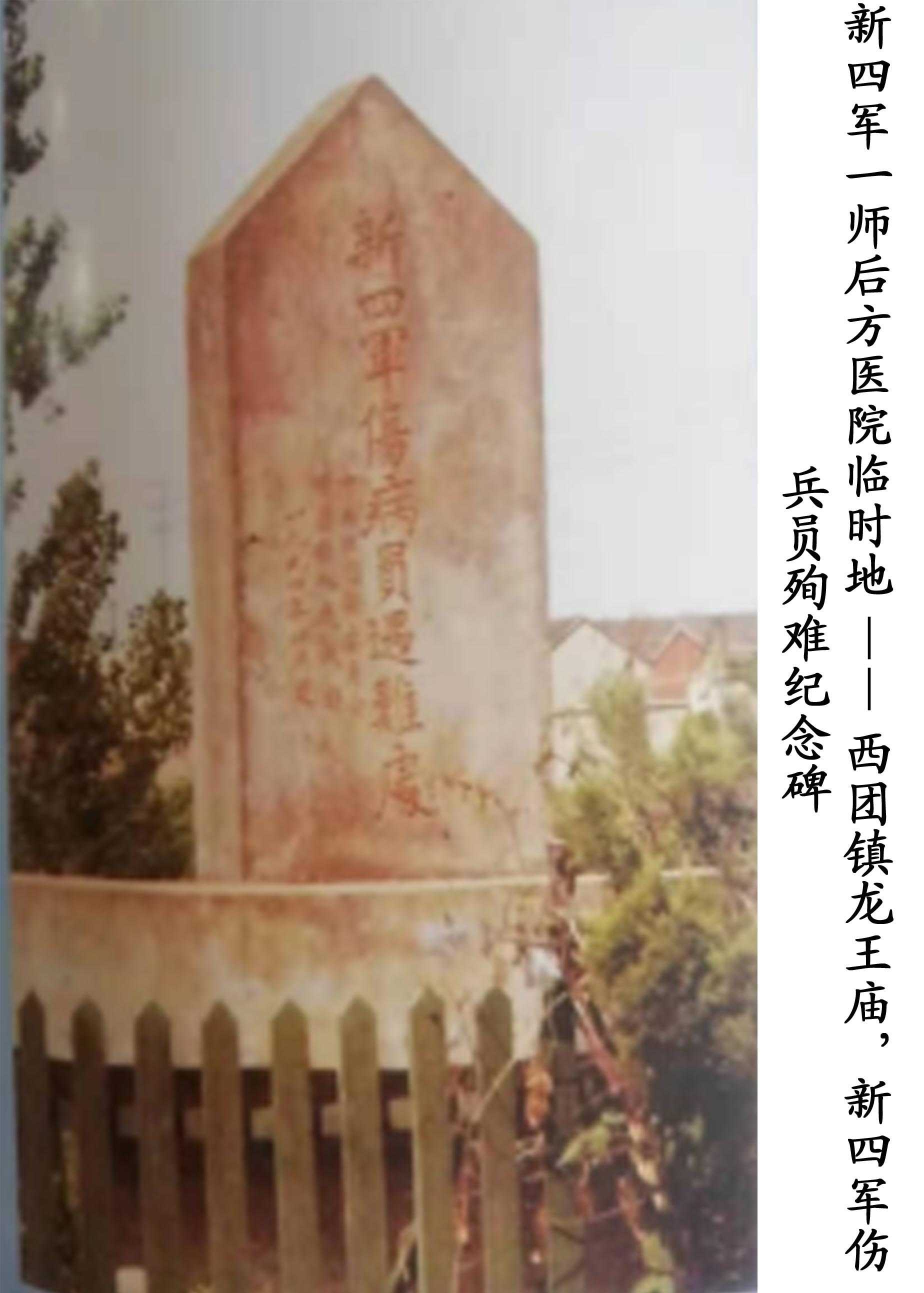

华东野战军第11纵队卫生部后方医院 成立背景与机构沿革考略 位于大四河畔,设立于新丰镇富强街暨牛车桥“盐南战役”华东野战军第11纵队后方医院。然而,追踪战地后方医院成立历史,的确与新四军一师暨苏中军区,有着深厚的渊源关系。 1941年2月,新四军一师后方医院在江苏东台县郊(东广营、西广营)成立,由新四军一师卫生部部长李振湘兼任院长,宗瑛任指导员。当月21日,日伪军展开扫荡,一师后方医院迅速迁移于西团镇龙王庙。不日,日伪军偷袭一师后方医院,著名剧作家《黄桥烧饼歌》的作者李增援就是此次战斗中牺牲。一师后方医院一度被迫辗转于大丰境内竹港、王港一带的伤病员,部分伤病员转移至盐城伍佑。同年4月,新四军一师后方医院改称为新四军一师卫生部兼苏中军区后方医院,驻扎于偏僻的黄海边荒草丛中,于东台笆斗、蹲门、三仓、姜墩等一带。1944年元月,新四军苏中军区第四分区卫生部重创小组在东台创建,之后改编成新四军一师三旅卫生队(后方医院)。

1945年抗战胜利后,新四军一师卫生部兼苏中军区后方医院,被整编为华中军区第二后方医院。同年11月新四军一师三旅及二旅两个团,兼苏中军区,编成华中野战军第7纵队,且成立后方医院(华东野战军第11纵队后方医院前身)。1946年6月,国共内战全面爆发,杨忠任华中野战军第7纵队兼苏中军区卫生部部长。华中野战军在司令员粟裕的统一指挥下,开展了苏中“七战七捷”战役,粟裕司令员发出了“救治好每一个伤员,就能更好地鼓舞战士勇敢作战……”的批示精神,同时华东军区卫生部部长崔义田与华中军区卫生部部长齐仲桓、副部长李振湘一起,对野战军卫生工作力量作了统一整合部署,扩建了原有野战医院和后方医院,并在淮安、淮阴、宝应、射阳、盐城等地设置后方医院。为此,华东、华中军区卫生部在前后方之间,亦建立了伤员转运总站及分站,负责伤员转运中组织、医疗、护理、食宿等工作,时刘庄(时隶属兴化)曾设立过伤兵转运站。

1947年元月,新四军华中野战军第7纵队改称番号为华东野战军第11纵队,兼苏中军区,下辖31旅(91团、92团、93团)和特务团,共计6000余人。同年5月,华东野战军第11纵队组建32旅,下辖94团、95团、96团。仍由杨忠任华东野战军第11纵队卫生部部长,根据上级指示,组建“华东野战军第11纵队卫生部后方医院”,杨忠部长兼任院长。华东野战军第11纵后方医院,时医务人员主要来源于华中卫生学校、华中医学院等,其医训为医疗工作实行面向连队,一切为了前线服务,兼有预防、保健功能。同年11月,华东野战军第11纵队免兼苏中军区并改归刚组建的华中指挥部指挥。1948年4月,“华东野战军第11纵后方医院”,编入苏北兵团野战医院。1949年元月,华东野战军改为第三野战军。2月,根据中央军委关于统一全军编制和部队番号指示,原第11纵队序列改称中国人民解放军三野29军,隶属于三野十兵团,其野战医院编为野战军23医院,下设6个科室、3个医疗队。1951年,医院奉命到福建省南平市夏道建医院营房。1954年被中央军委定编为中国人民解放军第92医院直至今日。

三舅张恨秋帮助要回新丰镇富强街三间房产, 那里曾经是后方医院院部办公室 “盐南战役”,设立在新丰镇富强街上战地后方医院。笔者于2021年5月5日下午,再次赴新丰镇富强街,找到陈汝良的大媳妇沈佩芳老人,核实多年前她曾回忆过,说其家居住四合院落过去是新四军(解放军)后方医院一事。此次,采访沈佩芳老人,她阐述内容,基本上与10多年前回忆(《血染大四河》上篇)介绍的内容一致。 此刻,一旁坐着她的丈夫陈德君先生插话说,你要了解后方医院一事,这个我情况了解多一些呢!记得,1981年我带县计委韦秘书到“上海市工农医院”(1984年恢复为“上海市第五人民医院”)看病,时工农医院院长是我的三舅张恨秋,他当院长之前,曾任上海市汽轮机总厂厂长。张恨秋,出生于新丰镇富强街,是我二婆嗲嗲张宝卿的三儿子,原名张国诚,裕华海光中学毕业。之后在新丰斗龙港河北(三区)那里投奔新四军,不久参加盐城抗大五分校,曾任新四军一师营政治教导员,具体部队番号就记不清楚了。

陈德君先生回忆说,那年,我带人看病去他家吃饭,我三舅曾说过他受部队委派与另一名营长一起到新丰镇考察选址设立第11纵队后方医院,其时他主动介绍将自家富强街上四合院作为后方医院院部所在地(据考证,张恨秋此时任职应为第11纵队供给部营政治教导员,部队后勤设置一般分为供给部、卫生部、军械部、兵站部等)。三舅张恨秋还承诺说,我家新丰富强街老宅还有几间房产我们不要了,就给你们陈家居住,问现在房产落实政策没有?抓紧时间办手续哟!我说,现在要这个房子蛮难的,镇上房管所的人讲,二婆嗲嗲房子也是敌产,不符合返还政策。当时我三舅张恨秋听了我的话后,很生气地说,那些房子是我们张家的,曾做 过部队后方医院,也算对革命有贡献,怎么就成了敌产呢?并安慰我说,这个事件请你大舅张国均什么时候去趟大丰,你不要着急,我写信给地方政府协调。之后,1984年房管部门才将张家后院堂屋三间房产,也就是第11纵队后方医院院部办公室(后方医院整个院落原计有十四、五间房屋,当时都住满了居民,此院曾在1958年、1971年两次拆除),落实到我家名下。一直到前几年十字河(大四河)治理,(老房子)成了危房拆除重建。陈德君先生此刻,不无遗憾地说,可惜拆除时没有想起来照张相纪念、纪念……

笔者询问道,你听说过第11纵队后方医院院长吗?以及医务人员姓什么?陈德君先生说,这个我就不清楚了。但我听母亲跟街上蔡连根丈母娘黄忠云闲聊时说过,新四军(解放军)那年设在二婆嗲嗲张宝卿家的后方医院,那些医院干部蛮有文化的,对人有礼貌、很和善,没有官架子……

华东野战军第11纵队卫生部部长 兼后方医院院长杨忠的传奇人生经历 大四河畔,新丰镇富强街,设立华东野战军第11纵队后方医院,领导组织救治“盐南战役”伤病员工作的就是第11纵队卫生部部长兼后方医院院长杨忠。然而,杨忠生平简历不详,从已公开的经历中考证得知,他是个有特殊经历的人。

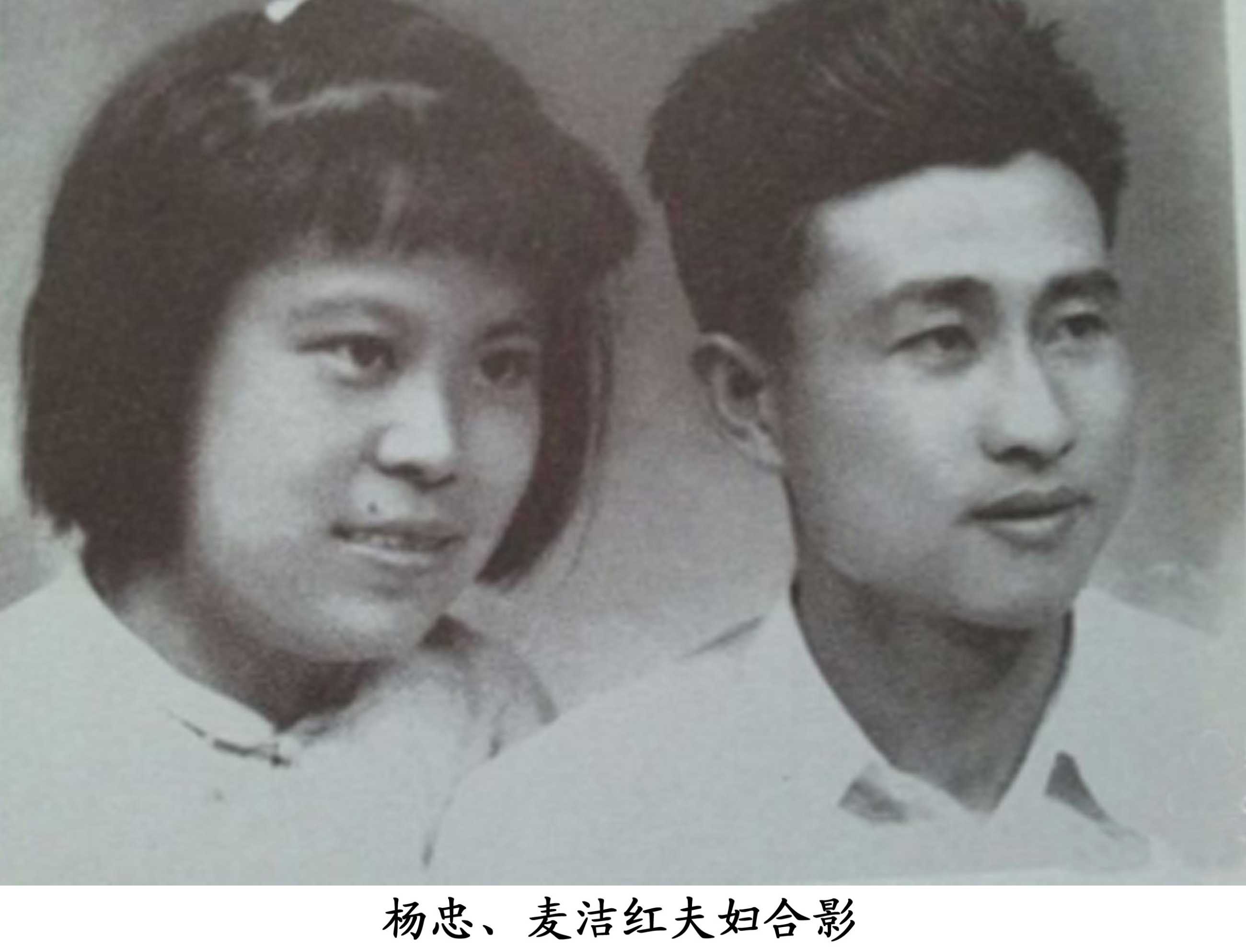

据人民网发表的《揭秘:毫不犹豫带头降衔的开国将军是谁?》一文中,主人翁是时任新四军政治部组织部副部长汤光恢(1955年评定军衔时任沈阳军区公安军政委,他主动要求由中将降为少将),文章介绍说,1938年新四军医务人员奇缺,多次要求上海地下党组织介绍医务人员到新四军工作。时国民党第三战区特务头子张超批示上海特务组织,借此机会派遣特务打进新四军。上海特务组织便通过关系,向上海地下党推荐了上海宝隆医院护士长杨忠,时杨忠身份为特务组组长。杨忠到了新四军后,分配在教导总队当医生,他工作积极,思想进步,在党组织即将发展其入党时,他经过思想斗争,决定不再隐瞒自己的真实身份,坦诚地承认自己是受国民党派遣,这一事件引起了项英、李一氓等新四军领导层的高度重视,并派汤光恢做其思想工作,汤独立思考能力强,他特别信赖、理解杨忠这个决定和处境,在当时极左思想盛行、斗争形势复杂的情况下,是极其难能可贵的。汤交代杨忠不公开共产党员身份,继续与国民党特务组织保持联系,并向新四军传递重要情报。杨忠在革命实践中,亦是兑现承诺。1941年元月,皖南事变爆发,他不幸被俘被关进上饶集中营。1942年初夏,他从上饶集中营暴动中出逃返回上海,嗣后,北上历尽艰难找到新四军军部。 然而,上述文章阐述其后期经历不详,特别是解放战争中经历几乎空白,仅用几句话概括地说:“军部认真审查了他在集中营的表现,未发现他有什么对不起党的言行,被重新分配工作。新中国成立初,杨忠任福建省卫生厅副厅长。”他到底被分配什么工作呢? 据史料考证,杨忠分配的新工作,是在新四军一师卫生部任保健科科长,主要负责一师首长们医疗保健工作,跟随一师首长们经常活动于东台三仓、大丰枯树洋一带。1946年6月,国共内战爆发后,杨忠任华中野战军第7纵队兼苏中军区卫生部部长、华东野战军第11纵队卫生部部长兼后方医院院长,卫生部暨后方医院下设三个医疗卫生队。

杨忠之妻麦洁红,其父为上海永安商场的高管。1941年,麦洁红经刘晓(时任江苏省委书记)介绍参加新四军,先赴盐城抗大五分校学习,毕业分配至新四军财政部,又入读会计训练班学习,嗣后任新四军江淮银行稽核、华中银行一分行会计科长等,建国后任中国银行南京分行副行长(省行)等职。麦洁红信札记载:2001年3月23日,她给战友熊涵东(盐城人,文史专家,盐城市博物馆原馆长。1946年6月参加新四军)写信,并转给她的战友方行(华中银行一分行稽核)之女方虹撰写的纪念文章,其中方虹有这样的描写:“1944年初,妈妈和麦阿姨都参加了当年解放区的整风运动,组织上认为她和有“历史问题”的杨忠叔叔相爱而怀疑她政治上可能有问题。1946年秋,蒋介石撕毁停战协定,内战全部爆发,麦阿姨随杨忠叔叔调入野战部队。1949年初,渡江战役胜利后,我军解放南京、上海,她随三野十兵团南下,参加解放福建、厦门战役,就任福建省人民银行会计处长。”上述三个重要时间段述说,正与华东野战军第11纵队卫生部部长兼后方医院院长杨忠的简历完全契合。

1949年初,华东野战军第11纵队改编为中国人民解放军三野十兵团29军,原第11纵队副司令员胡炳云任军长。且华东军区又重建苏北军区,管文蔚任司令员,杨忠任卫生部常务副部长。1949年4月渡江战役胜利,同年7月,杨忠随三野十兵团南下福建,29军就是解放福州、厦门等福建重点城市的主力部队。因此说,杨忠任福建省卫生厅副厅长,从其这个任命可以验证,此杨忠就是解放战争期间,曾短暂寓居于新丰镇富强街,领导组织抢救伤员,时任华东野战军第11纵队卫生部部长兼后方医院院长的杨忠。

“看到那些伤员,临死前,还在冲” 11纵队后方医院医务人员,抢救伤员的点滴回忆 “看到那些伤员,临死前,还在冲”,那时候在后方医院看到这些场景,太伤心了。这是福建漳州新四军老战士91岁耄耋老人——陈坚,在2015年春接受记者采访《寻访漳州新四军老前辈 九旬革命伉俪暮年忆往昔》中一文,回忆起在苏中解放战争时期的一次特殊战斗经历。 陈坚,江苏丹阳人。1945年,22岁参加新四军。初在兴化县医院任卫生员。1946年,陈坚赴华中卫校学习三个月。毕业后,即被分配到“苏中野战军”7纵队后方医院二室当护士。

陈坚与丈夫刘再兴 据陈坚还在文章中回忆说,当时遭遇国民党追剿,“那段日子,挺不容易的。”她回忆道。“有的伤员腿都没了,我们背着他走。有腿才好背,没有腿就不好背。”她讲到,有的小兵才18岁,还是孩子;有的肝脏都(被)打掉了,躺在地上了,还喊“冲啊冲啊……”从前线下来的伤员都被送到后方医院。在她值班的一个晚上,就死了5个伤员。 上述那场战争情景及抢救伤员回忆内容呈现碎片化,什么时间?什么战争?后方医院地点是哪里?她在采访中都没有了记忆。这是由于年代久远,战争流动性强,辗转抢救伤员经历多,回忆的确难度较大。 笔者从对陈坚早期参加新四军经历,及战争抢救伤员的点滴回忆中梳理、思考与考证,可以得知,陈坚老人所回忆的战斗就是“盐南战役”,11纵队后方医院地点就设立于新丰镇上(包括牛车桥)。

笔者考证理由如下:一是1945年陈坚参加新四军,在兴化县医院任卫生员,时兴化县隶属于新四军苏中军区管辖,1945年11月华中野战军第7纵队兼苏中军区后方医院成立。二是1946年,文章记载她任“苏中野战军第7纵队”后方医院二室护士,这里陈坚老人回忆的“苏中野战军”第7纵队部队番号名称有误,应为“华中野战军第7纵队”。1947年元月,华中野战军第7纵队兼苏中军区改编为华东野战军第11纵队,兼苏中军区。三是陈坚老人回忆起“当时遭遇国民党追剿”,1947年12月上旬,华中指挥部暨华东野战军第11纵队、第12纵队攻克苏中的李堡、拼茶等据点,取得重大胜利,迅速北撤。随后,蒋介石急令顾祝同,调遣国民党军精锐部队,由东台方向沿通榆公路北进追剿,此战争就是“盐南战役”,并将此北进国民党部队命名为“追剿纵队”。四是陈坚老人描述战争场景及后方医院抢救伤员之惨烈,“从前线下来的伤员都被送到后方医院。在她值班的一个晚上,就死了5个伤员。”这里应是第11纵队后方医院一个医疗队统计而已,据考证驻新丰镇及牛车桥第11纵队后方医院有三个医疗队,且牛车桥北侧曙光烈士墓集中安葬的200余名烈士,绝大多数就是因在后方医院抢救无效死亡而安葬于此,符合“盐南战役”重伤员在新丰镇抢救惨烈的特点与事实。

大四河水滋养下的革命人生 夫妻俩骑着大白马亮相新丰镇,驰骋盐南疆场 笔者童年时代,就听闻街坊邻居,谈起大四河儿女——胡辛人投奔延安的英雄故事,“那次我印象中,记得胡辛人夫妇骑着两匹高头大白马,英姿飒爽地骑行在新丰镇街道上,引来小镇居民的热议。我父亲柏锡霖与他的父亲胡伯青关系比较好,那年胡辛人从泰州城奔赴延安参加抗大,父亲说过,他上门将两匹绸缎布,送到胡伯青家中作为贺礼……”原大丰市人大老领导柏授方先生回忆说。其实,就是1947年12月20日后,那次胡辛人夫妇俩回新丰镇是参加“盐南战役”作战任务,时新丰镇上人,指着那个骑白马的人惊叫道,快看喔!快看喔!那个人就是“双喜子”—“双喜子”( 胡辛人乳名)。

胡辛人,祖籍江西婺源人,1920年7月出生于新丰镇“十字街”南市(民主街)西侧大四河畔。自幼习书法,善诗文,颇有艺术天赋。就读于新丰国民小学,裕华海光中学毕业。其父胡伯青,早年赴大丰公司新丰集警察所任正目(教练),后弃职经商,曾在新丰镇私下开设过烟馆。

1937年抗日战争爆发。翌(父母离异)环境束缚,徒步奔赴延安参加抗日军政大学,寻求光明之路,同年12月加入中国共产党。抗大期间,他与先期参加抗大女知识青年,出生于镇江富商之家的于晶,萌发了革命浪漫主义情怀,结为伉俪。于晶,这位巾帼女子,1939年是美国著名记者史沫特莱的两次在新四军军部安徽省泾县云岭村重点采访对象,也是第一个与陈毅司令员切磋新诗的新四军女战士。 1939年2月,胡辛人从抗大第五期毕业后,任新四军第五支队教导大队指导员、华中盐城鲁迅艺术学院副院长、苏中泰东县委武装部长等职。1945年春,26岁胡辛人任东台县委书记、东台独立团政委,曾参加指挥过沈灶攻坚战、解放大中集东门、淮南半塔集等战斗。与此同时,于晶赴皖南新四军军部,任军教导总队女生队队长,之后任新四军苏北指挥部司令部政治指导员。1941年冬,调地方从事组织、妇女、民运等工作。1945年抗战胜利后,一度出任过台北县委组织部部长。 1946年8月,在胡辛人带领下,东台地区土改翻身农民5000多人报名参军,一时誉满华中。翌年初,胡辛人任改编后的华东野战军第11纵31旅93团政委。而于晶于1946年冬,返回部队任华东野战军31旅旅部政治协理员、华东野战军第11纵队卫生部政治处主任,从事部队卫生组织、宣传工作。1947年12月20日后,两人参加“盐南战役”,一个在前线指挥93团和91团、92团与国民党军新编第4师90旅268团、269团在大小团、便仓一线展开肉搏战;一个协助11纵队卫生部长兼后方医院院长杨忠,在新丰镇富强街负责做好后方组织、宣传救治伤病员工作。

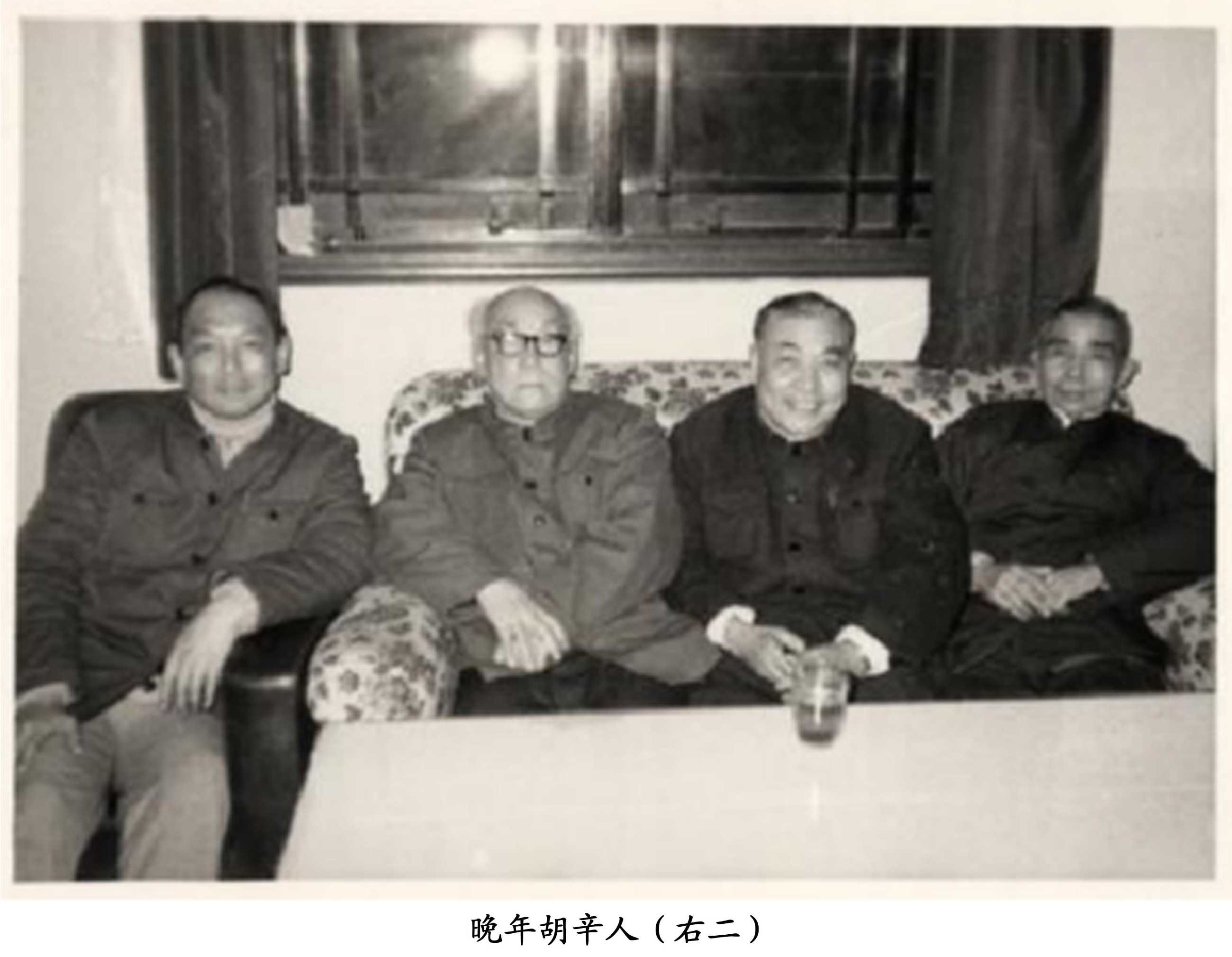

1949年7月,胡辛人随三野十兵团南下作战,任28军82师政治部副主任等职。新中国成立初,胡辛人夫妇两人分别担任福建省委青年工作委员会青年团副书记、福建省委妇联副主席。之后胡辛人曾任上海医科大学党委书记等职,夫妻俩均以正厅级干部在上海退休,胡辛人还兼任上海市新四军历史研究会副会长、上海市集邮协会首任会长。

第11纵队卫生部后方医院新丰镇设立与尘封的缘由 不能忘却那些普通士兵们! 新丰镇富强街上,在此选址设立华东野战军第11纵队卫生部后方医院,数十年间鲜为人知,即使新丰镇上耄耋老人们的回忆,也是碎片化的内容,而那些普通士兵谱写的一曲曲壮烈诗篇,应该铭记于大四河畔……

笔者经考证,华东野战军第11纵队后方医院设立于新丰镇富强街暨牛车桥,主要有以下五点因素: 1、新丰集镇距一线主战场直线距离约18公里,设立野战军纵队后方医院距离较为适中,西侧又有斗龙港天然屏障,一旦遇到紧急情况,便于及时、安全、转移和抢救伤员。 2、新丰镇时已经是第二次解放,也是台北县民主政权机关——垦北区(管辖二卯酉河北)驻地,好组织发动民众参与支援大部队前线,及时、有效抢救伤兵员。 3、解放战争初期,新丰小城镇建设发展良好,可征集到空置商户、民居等用房,满足大规模战争和安置大量伤病员之需要。 4、新丰镇河道规划科学,大四河水纵横交错,四通八达,镇区四周壕河环绕,水流动性强,便于血衣清洗,且集镇中心东北侧(新丰镇政府院内)有一口大“洋井”,可解决大部队和居民生活用水。 5、新丰镇棉花资源丰富,集镇中心驻地有“新丰油米轧花厂”和“淮南纺织厂”,两厂都属于军工性质企业,可解决部队部分后勤之需,特别是淮南纺织厂,时生产布匹及医用纱布、药棉,可随时调用,为救治伤员提供很大的便利。

那么,为何地方历史文献没有任何记载呢?笔者认为,1945年8月,抗日战争结束后,国共双方争夺经济重镇——新丰镇较为频繁,加之土改、国民党胁迫、“三查三改”等因素,时新丰镇上商户及原居民迁徙、避居外地较多,之后一部分人于新中国成立前后又陆继返回,造成新丰镇老一代居民对华东野战军第11纵队后方医院设立富强街之事,知情者不多,或印象碎片零散,或伤残战士疗养一段时间后,就分散迁回原籍,绝大多数居住在偏僻乡村,且文化底子薄,更没有能力撰写回忆录之类的可能。同时也因第11纵队后方医院,设立于新丰镇富强街(包括街北牛车桥)时间较短(近一个月时间),也没有引起人们广泛、足够关注。 还有,那个时代的人们,早已习惯于流离失所的生活,不愿回忆触及那段血肉模糊的场景。随着时间的流逝,华东野战军第11纵队后方医院设立于新丰镇富强街上的历史,已渐行渐远。因此说,这段湮没的历史,自然被尘封,也没有留下只言片语的文字记载,是有其复杂的历史成因。

华东野战军11纵队后方医院在这场战役中,虽经军民在新丰镇全力组织抢救,然而,由于重伤员人数多、药品供应短缺(特别是麻药)、医疗设施条件简陋等因素制约,与其他重大类似战斗一样,往往都存在救治能力不足等问题。血染大四河,主要是华东野战军第11纵队年轻战士的鲜血(包括重伤兵和死亡者)染红的,他们大都时年18、19岁,即使现在仍在人间,他们年龄最小的也有90岁以上了。“盐南战役”牺牲或失踪已知的新丰籍革命英烈,让我们记住这些出生于大四河周边,默默无闻普通年轻士兵的名字:王应中(18岁)、潘宝珍(18岁)、蔡干书(17岁)、季志元(17岁)、刘月桂(21岁)、施井章(19岁)、夏汉江(18岁)等等。。在此,也向此次战役中全体牺牲的有名、无名烈士致敬!

如今,社会安宁来之不易,新丰大四河核心段两侧,已被石材驳岸,种植树木花草,成为小镇一道靓丽的风景线。笔者漫步在鹅卵石铺就的窄道长廊上,思考革命的血腥与代价,社会的文明与进步。凝视“红旗桥”左侧几棵硕大的翠绿杨枊老树,微风吹拂,倩影婆娑。而“红旗桥”下大四河蕴含和飘扬的红色基因,流淌过众多年轻人的生命血液,随着岁月年轮的沉淀,它的历史容颜,必将镌刻和烙印于人们的心坎上。 记住:1947年12月20日至1948年1月20日;新丰镇人民的不朽功绩! 记住:血染大四河,年轻战士的鲜血!“盐南战役”之惨烈,和平之珍贵! 完结~

荐稿:陈同生 编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |