|

九、立宪运动

赴日考察 取长补短 张謇虽然一贯痛愤日本军国主义的对华侵略,可是他对于在明治维新以后努力学习西方迅速臻于富强则颇为倾服,所以,他很想“东游考察”。正巧光绪二十九年(1903),张謇应日本驻江宁领事天野函邀参观日本第五次国内劝业博览会,他立即表示同意。他趁此机会,对日本进行了为期70天的参观考察,历经20座大中城市,考察农工商企业30个,各类学校35所。在考察中,他坚持每看必问,每问必记,每记必思,留下内容详实的《东游日记》。

对于考察对象,张謇在出行前就有所打算,如他在回答日本记者询问“东来调查宗旨”时讲:学校形式不希望参观大型的,而是想参观小的;教科书不希望观看最新出版的,而是想观看旧出的;学校风气不希望询问在都城的,而是想询问郊市町村的;办学经验不想了解全日制的,而是想了解不安全时的;办学经费不想询问政府及地方官给予优待补助的,而是想了解地方上人民是怎么样在费用拮据的情况下自立办学的。

由此不难看出,张謇出外考察完全是与自身所要从事的实践密切联系在一起的,是有备而来,有着明显的功用性。而事实上,日本的经验,通过张謇的择取或发挥,都在他此后的实业与教育实践中得到了具体的应用。尤其值得注意的是,张謇的日本之行,让他有机会亲眼看到“明治维新”给日本社会带来的巨大变化,从而痛切地感到:中国要兴旺强盛,必须效法日本实行政治制度的革新。

张謇正是抱着这样的一种虚心求教、不耻下问的态度赴日本考察的,但在涉及国家和民族尊严的问题上,他决不谦让或丧失立场。比如他在东京靖国神社,看到供奉甲午战争中日本阵亡的将士,深有感触!回国之后,他便在南通修建了民族英雄、明代为抗击倭寇英勇牺牲的曹顶的祠墓并为其塑像,还在相传是掩埋倭寇的大坟堆上,加筑京观亭,借以表彰本民族的爱国先驱。

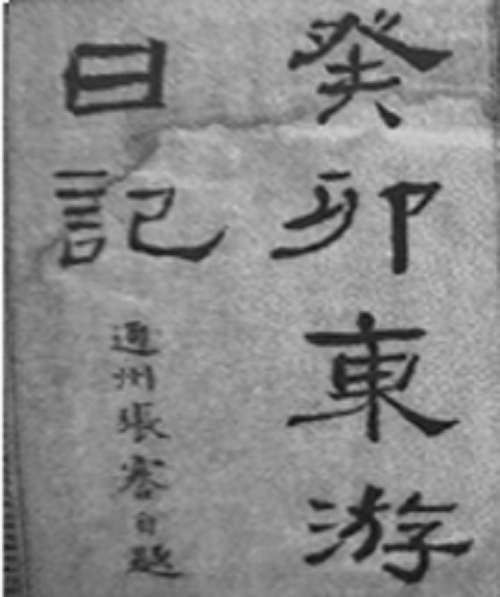

光绪二十九年张謇赴日考察,回国后即可了《癸卯东游日记》

张謇访日之行收获很大,对他此后的思想认识和政治态度都有深刻影响。从四月二十七日启程东行到六月初六日回到上海,往返整整70天(这一年闰五月)。在此期间,除着重参观博物会以外,还认真考察了各地的教育与实业。由他自己确定的参观程序是:“先幼稚园,次寻常、高等小学,次中学,次高等,徐及工厂。”张謇的参观不仅有准备,有目的,有计划,而且还非常讲究实际。日方接待者嘉纳治五郎询问张謇“东来调查中旨”,张謇回答说:“学校形式不请观大者,请观小者;教科书不请观新者,请观旧者;学风不请询都城者,请询市町村者;经验不请询已完全时者,请询未完全时者;经济不请询政府及地方优给补助者,请询地方人民拮据自立者。”张謇这番话很容易被误解为保守和缺乏宏大的气魄,实际上这却是一贯讲究实效的优良作风的体现。他决不好高骛远,也不追求浮华新奇。他事事都从国内实际情况出发,在学习外国先进事物时总要首先考虑自身的财力、物力和接受、消化能力。譬如学校他着重考察的是师范与中小学、幼稚园,因为普及国民教育乃是中国的当务之急。制盐宁愿学习日本简易的改良工具,而不引进更为先进的美国生产方法,因为后者距离中国现有的经济基础太远。

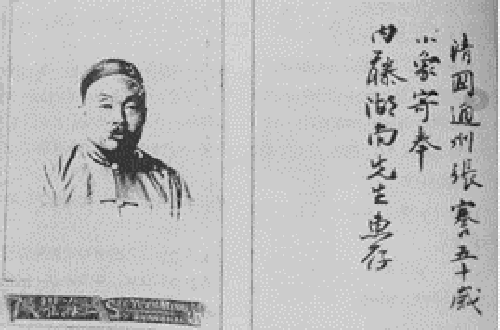

图为张謇在日期间给日本友人内藤湖南和西村天囚的信及照片

张謇回国以后,把自己在日本访问期间的日记编辑付印,题字《东游日记》。此书于当年八月二十二日印成,张謇分送给友人与各方面人士,目的是推动实业、教育的发展,并且宣传自己的政治见解。当时,访日归来的名流们发表日记、笔记、游记、丛谈,已经蔚成风气,但是张謇作为实业家与教育家去考察日本的实业与教育,他的见闻观感当然有自己的特色,与一般附庸风雅的趋时之作有很大的区别。

倡导立宪 积极主张 张謇公开赞成君主立宪并正式投入立宪运动,是在光绪二十九年(1903)亲自到日本考察之后。

清朝政府的腐败无能和东西方列强对中国经济、文化渗透的加剧,使中国人民一步步陷入水深火热的深渊。国内的社会矛盾空前激化,处于社会动荡期中的士人或通过留学外洋,或就读新式学堂,或阅读新书报刊,受到新知识、新思想的熏陶,逐步形成了一个富有时代精神和新的知识结构的近代知识分子群体。这一知识分子群体与前辈相比,他们视野开阔,思想活跃,并富有政治头脑。

虽然,腐朽没落的清王朝统治者在本质上是反对任何革新的,但在“庚子之役”以后,他们的气焰也稍有收敛,加之东南督抚对他们逆流而动的政策的抵制,更加衬托出清廷的虚弱和地方势力的日益滋长。假如清政府顽固不化,已经深受立宪派与国内外资产阶级拥护的东南地方势力,就有可能成为变革的主力,从而使清政府成为一具僵死的躯壳。尽管君主立宪本质上也是对专制统治的否定,但清政府如果坚持反对立宪,其结果却是给革命派造成可乘之机,这是统治者所不愿意看到的,事实上也绝不肯接受的。两“害”相权,他们宁可勉强答应吞下立宪这付苦药,也不愿接受宗庙社稷不保的结局。虽然清政府答应立宪,但在很大程度上不过是虚与委蛇,并不想真正实行;而在温文而雅的立宪派和上层绅商看来,刚刚在戊戌政变中杀戮过维新派的清朝统治者,如果此时能够说几句赞同立宪的话,也已经是皇恩浩荡了。于是,他们又感激涕零,热血沸腾,一厢情愿地发动了要求立宪的社会活动。

张謇的日本之行促使他积极投入立宪运动。“鸟兽亦有群,朋党性情事。”张謇终于认识到,仅仅依靠宫廷斗争,仅仅依靠一个无权而又幻想有所作为的皇帝,仅仅依靠某些比较开明的大臣、督抚,都是无济于事的。为了避免革命爆发并促使清政府确实有所革新,必须在组织商会、农会、教育会的基础上,进一步组织政治团体以至新式政党,在全国鼓吹与推进立宪运动。

君主立宪主义作为一种社会思潮在中国出现,决不是孤立的现象,它在亚洲其他殖民地、半殖民地国家中也有自己的社会土壤。在张謇等待着向“圣主”进言的时机,而这样的时机很快就到来了。不过一个多月,清政府各国使臣孙宝琦、胡维德、张德彝、梁诚等联名电请变更政体,国内的一些督抚也谋求有所呼应,立宪运动已成山雨欲来之势。同时,清政府对于力量逐渐增长的资产阶级上层人物加强了拉拢,于三月初一颁发上谕:“张謇著赏加三品衔,作为头等顾问官,钦此。”这既重新激发了张謇对清廷的幻想,也增加了他向清廷进言立宪的勇气。尽管这年他为翁同龢写的挽联再次提到“党锢”问题,但已不再为帝后党争可能带来的迫害担忧。

辛丑以后,由于李鸿章的病逝,袁世凯已经继任直隶总督兼北洋大臣,并且先后与掌握军机处实权的荣禄、奕劻等深相结纳,成为晚清政局中举足轻重的关键性人物。所以,富有政治经验的张之洞再三劝告张謇,需要首先与袁世凯商议定妥,然后才能正式着手推动清廷立宪。由于立宪运动已经在全国范围内蓬勃发展,清廷又有利用立宪以安抚国民的意向,所以袁世凯的态度转为明确。他也回信恭维张謇说:“各国立宪之初,必有英绝领袖者作为学说,倡导国民。公夙学高,才艺无多让。鄙人不敏,愿为前驱”。袁世凯也极力奏请立宪。清廷在各个方面促进下,终于在光绪三十二年(1906)七月十三日下诏准备立宪。

张謇从日本考察归来后,在思想观念上已经明显有所改观,加上君主立宪的政治主张已经逐步被愈来愈多的有识之士所接受,社会舆论也加强了对立宪、自治的宣传,立宪运动已成山雨欲来之势。因此,这个时候的张謇终于一改以往的老成持重,积极地开展宪政活动。

光绪三十二年(1906)冬,预备立宪公会在上海成立,在这批会员中,大都是江浙工商界的代表及开明绅士,郑孝胥被推选为会长,张謇与汤寿潜为副会长。不久郑孝胥辞职,张謇改任会长。预备立宪公会的正式成立,标志着江浙一带新兴资产阶级的崛起,也使上海成为事实上的中国立宪运动的大本营。

通过开展上述的一系列的卓有影响的政治活动,张謇被一致公认为是当时立宪派运动的领袖之一。

江苏议长 咨议参政 随着立宪运动的蓬勃发展,各地立宪派纷纷组织政团的时候,清廷也不断发布诏谕,作出了预备立宪的姿态。光绪三十三年(1907)八月十三日,清廷谕令设立咨政院作为正式议院的基础。九月十一日,谕令各省筹设咨议局并预筹设立州县议事会。次年六月十日,资政院奏拟院章,随即又颁布了咨议局章程及议员选举章程。清廷这种姿态,当然是为了对付正在长江流域和华南地区兴起的革命运动,可是却大大增强了立宪派对它的幻想,广东、江浙、安徽、直隶、吉林、山东等省的绅商代表于是纷纷呼吁召开国会。为此,张謇于光绪三十三年(1907)十二月九日即已与汤寿潜、蒯光典等筹设有关国会和立宪问题。次年五月,由郑孝胥领头以江浙绅商名义电请召开国会。此后,联名通电要求召开国会的做法蔚然成风,形成颇为引人注目的舆论声势。光绪三十四年(1908)秋,张謇正式奉旨筹办江苏省咨议局。十月,张謇在南京碑亭巷设立办事处。具体负责筹办江苏咨议局的是一个清一色的官绅班子;总办是江宁布政使樊增祥、提学使陈伯陶,会办是江宁盐巡道荣恒、江苏候补道李瑞清、赵从嘉、熊希龄等,总理是张謇,协理是在籍翰林院编修夏寅官、丁忧前广东高雷阳道段书云、安徽候补道许鼎霖、前陕西富平知县仇继恒等。由于张謇的身份和社会影响,加以还有熊希龄、许鼎霖等志同道合者的协助,他仍然能在筹备工作中起指导作用。

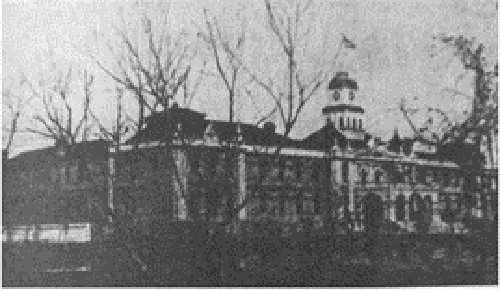

张謇奉旨筹办的江苏咨议局时设计咨议局大厦,现为省级文物保护单位

江苏省咨议局筹办处成立以后,又先后设立咨议局调查会、咨议局研究会,目的都是为了促进筹备工作。同时,张謇等在鼓楼东北选定会址,并派人参观日本议院建筑,搜集有关设计图纸,抓紧咨议局基本建设。宣统元年(1909)八月,江苏咨议局正式成立并开会,张謇以51票(到会共95人)当选为议长,仇继恒、蒋炳章为副议长。这个全新的民意机构可以说是张謇一手苦心经营而成的。尽管根据《各省咨议局章程及议员选举章程》的规定,“咨议局钦遵谕旨,为各省采取舆论之地,以指陈通省利病,筹计地方治安为宗旨”,而且它所通过的议案只有报请本省督抚认可才能生效。张謇在第一届开会式上也强调“官民不可分而后有政治”;但是,它毕竟较多地反映了在野绅商的意愿,在一定程度上对各省督抚起了监督和评议的作用,至少可以被认为是议会政治的初步训练。

江苏咨议局一经成立,便极力争取成为真正的立法机构。张謇在第一届常会上提出《本省单行章程规则截清已行未行界限分别交存交议案》并获通过,则规定地方官必须按期报告咨议局议决案的施行情况,如故意拖延不办者则据实给以纠劾。

在第一届常会期间,江苏巡抚瑞澂交议的改定厘金征收办法一案,咨议局经过讨论认为损害商民利益,当即予以驳回。这样当然就容易引起咨议局与地方官员之间的争执与冲突。两江总督张人骏愚昧而又顽固,由于他一直对咨议局持对立的态度而更加引起咨议局的不满。他扎复第一届咨议局常会十一件议案,两件交令复议,五件予以驳回。宣统二年(1910)夏天,上海三家钱庄倒闭,引起巨大金融风潮。张人骏未经咨议局讨论,即向上海洋商借债三百万两以维持市面。此事本身自需急办,但问题在于完全撇开民意机构,所以咨议局认为总督无视该局权限,擅借外债,属于违法侵权行为,要求资政院核办。宣统三年(1911)二月初,咨议局召开临时会议,讨论宁属预算案,对张人骏原提案删减三十余项,涉及银数五十余万两。张人骏拒绝公布,也不交局复议,竟按原案执行,这就引起一场极大的风波。张謇率副议长和常驻议员全体辞职,咨议局等于无形解散。

张謇和其他立宪派的议员们,当年已经很善于运用社会舆论的力量。当时,上海影响较大的报刊《申报》《时报》《东方杂志》等都站在江苏咨议局一边。英商创办的《申报》,自光绪三十三年(1907)被席子佩买下以后,舆论即为张謇所左右,政治倾向几乎是亦步亦趋。《时报》主人狄葆贤、主要撰稿人雷奋都是预备立宪公会骨干,并且都已当选为江苏咨议局议员,自然与张謇的步调更为一致。《东方杂志》的实际主持者张元济亦为预备立宪公领导人之一,且与张謇共同筹办全国教育会。该刊主编孟森则是张謇依赖极深的助手,也当选为江苏咨议局议员。因此,毎逢咨议局与总督发生冲突,这些报刊均以激烈的议论痛击张人骏。预算案斗争展开后,除新闻界支持江苏咨议局以外,南京绅商学界成立预算维持会,有二百五十余人参加,江苏籍的在京官绅也集议揭露江督劣迹。此外,各省咨议局也纷纷致电声援,使得张人骏顿时陷于孤立无助的境地。

虽然这些斗争大多未能获得预期的效果或以妥协终结,但毕竟具有近代议会政治——立法与行政对等的意味,张謇领导的江苏咨议局因此而驰誉全国。

国会请愿 殷赤淋淳 宣统元年(1909)是立宪派自命得意的一年。在这一年,革命党人的武装起义,由于前两年的连续失败,暂时陷于消沉。清朝政府由于光绪、慈禧先后死去,忙于内部权力结构的重新调整,也不得不作出几分服从民意的开明姿态。各省立宪派不仅有了自己的阵地、讲坛,而且还加强了彼此之间的联络,形成了一定的声势。他们看到自己的力量,并且把握有利的形势,迅速发起了全国范围的国会请愿活动。张謇在这一运动的初期,起了重要的倡导作用。

八月三十日,张謇利用咨议局开会的时机,事先与江苏巡抚瑞澂以及雷奋、杨廷栋、孟森、许鼎霖等商议,决定联合各省督抚及咨议局一致要求召开国会和组织责任内阁。瑞澂虽是满族官员,但却比两江总督张人骏较为开明和圆通。他在上海道任期内以及创办景德镇瓷器公司等企业的活动中,与张謇已经建立了相当良好的合作关系。所以,张謇等撇开总督而谋求由巡抚出面,这具然是对张人骏表示的一种公开轻蔑,也反映咨议局与地方政府之间矛盾加深。经过讨论,决定由瑞澂出面联络各省督抚,要求组织责任内阁;由张謇出面联络奉、黑、吉、直、鲁、浙、闽、粤、桂、湘、皖、赣、鄂等省咨议局,要求尽早召开国会。

江苏咨议局从九月一日到十月十九日不断开会,紧张地进行准备。其间,汤寿潜还把张謇邀到杭州,向浙江巡抚增韫当面说明召开国会及组织责任内阁的必要性,增韫表示完全同意瑞澂的意见。这样江浙两省的巡抚和咨议局在立宪问题上首先取得在政治态度的一致,因此很自然地便在国会请愿运动中处于倡导和中心的地位。

请愿代表们带着张謇等人的期望与嘱托,于十二月初陆续到达北京。六日,正式向都察院递交由福建咨议局林长民起草的并经张謇修改定稿的请愿书(即《各省议员请速开议会折》),要求朝廷在一年以内召开国会;并向一些王公大臣分别呈交请愿书副本,希望能够得到他们的赞助。二十日,请愿书总算经由都察院呈递到朝廷。对于这样的请愿运动,清廷还缺乏应付的经验。多数人对此颇为反感,但表面上却颇为优礼;少数有识之士虽赞成立宪,却又不敢出面力争,所以结果不了了之。上谕的回答是不痛不痒的,开头是夸奖代表们“具见爱国热忱,朝廷深为嘉悦”;继而是以“筹备既未完全,国民知识程度又未画一”为借口,仍然坚持九年预备立宪之原议。

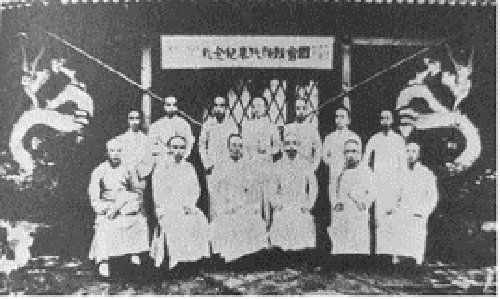

图为宣统元年国会请愿代表合影

第一次国会请愿运动就这样流产了。张謇于二十四日在日记上写道:“上谕国会不得请;世、鹿两相阻之云。”世续与鹿传霖都是以大学士入值军机,世续是满族亲贵中的顽固分子,鹿传霖则是帝党和维新派的老对头。张謇等人把阻止提前召开国会的罪责完全归结到他们身上,却没有看到真正掌握实权的载沣之流对于权势具有更大的吝啬性。但张謇他们认为,只要设法扫除世续、鹿传霖之流对下的阻隔和对上的蒙蔽,就可以把载沣劝说得回心转意,于是接着又发动第二次国会请愿。

图为宣统二年第二国会请愿代表合影

宣统二年(1910)五月十日,第二次国会请愿运动正式开始。来自各省咨议局的10个团体,同时向都察院呈递请愿书。各省入京请愿代表150余人,在请愿书上签名的号称30余万人。此次请愿的声势和上书语气的急切,反而使载沣为首的清廷增加了疑虑。清廷全然不顾局势的危急,仍然坚持“尧步舜趋”,拒绝提前召开国会,并且以严厉的语气告诫请愿代表:“惟兹事体大,宜有秩序,宣谕甚明,毋得再行凟请。”

立宪派对于国会请愿的再次碰壁是有思想准备的。正如张謇所说的那样:“设不得请,至于三,至于四,至于无尽。诚不已,则请亦不已。”为了表示自己的诚心诚意,他们很快又发起了第三次国会请愿运动。他们决心以最大的声势与包括“不承认新租税”在内的更切实的手段反对假立宪,并迫使清廷立即召开国会。

九月一日,资政院举行开院典礼,摄政王亲致祝词。对于清廷来说,资政院应当是比各省咨议局带有更多御用色彩的咨询机构。可是,由于在民选议员中有雷奋、孟昭常、方还、江谦、罗杰等一批极有活力的立宪派骨干,资政院也成为他们向清朝政府争取民主权利的重要讲坛。各省请愿代表团与资政院部分民选议员内外呼应,他们向载沣再次上书,到处游说达官贵人,痛哭流涕地反复说明必须立即召开国会的理由。九月二十四日,资政院内也正式提出了要求速开国会的议案,经过雷奋等人的慷慨陈词,居然赢得多数议员的支持,全场一致通过这项议案,议员们起立高呼“大清帝国立宪政体万岁!”立宪运动至此可以说是进入高潮。

不过,到了宣统三年(1911)上半年,皇族内阁的建立与铁路国有政策的实施,终于使张謇对于清廷感到极大的失望。当然,这种失望心理也是积蓄已久,并非偶然发作。还在这年正月,张謇在苏州遇见袁世凯的亲信杨士奇。杨重新提起张謇前年在上海说过的话:“亟求立宪,非以救亡;立宪国之亡,其人民受祸或轻于专制国之亡耳!”并且问他对现在局势的看法如何?张謇感慨万分地回答:“此前年语,今视我社会动作,恐人民经不得亡,亡后担不得恢复”。这里说的人民,主要是指立宪派以及他们所代表的上层绅商。他们忧心忡忡而又无可奈何地注视着汹涌而至的革命浪潮。

作者:邹迎曦、陆碧波

编辑:吴勇胜

|