|

干老又双叒叕出书了,《人间食单》,洛阳纸贵。

新书与直播。

干老新书付梓之前,大多成篇发表于各种报刊如泰州《坡子街》,可称字字珠玑,篇篇锦绣,广为传播,脍炙人口。现在汇集成册,蔚为大观。

作为认识他24年的老朋友、小兄弟,一则以喜,一则以忧。

所喜者,大河上下、长江南北的老饕,尤其是卤汀河东西、蚌蜒河南北的“好吃精”(顾维中同志语),又有宝典捧读,又有谈资无限,此乐何极!

所忧者,干老成名四十余年,依然如此勤奋,让后进者如我,情何以堪?

再者,三年前,干老出文集十余卷,蒙他不弃,我写了万余字的评论。那种欲仙欲死之感,无时忘却。

尽管如此,我还要勉为其难,再作冯妇。犹如《笑傲江湖》中风清扬说的,以你这等少年,和他比快,原也可以……至于我这等糟老头子,却也要比他快。

传剑。

古往今来的杰出人士,多好酒食。原因很简单,“民以食为天”,不能吃喝,又能干啥呢?典韦饮啖兼人,所以能以一当百;尧舜孔子郑玄卢植蔡邕都是能饮数斗乃至“一石”“百觚”的酒量,所以为圣贤。

能吃能喝才是真功。

写作美食而能开宗立派的,首推苏子。近代与民国,大家辈出,当推汪老曾祺。汪老之后,美食写作者如过江之鲫,但不免“炫技”与“直白”之讥,要不字字修辞琐碎矫情如深宫妇人,要不浅薄直白舍“鲜甜爽滑”别无他语如市井大妈,美食之三味,远矣。因此,我以为干老的美食写作,可拔头筹。

左二汪老,左三干老。

读干老的文章,极其愉悦,首先是“味”觉上的享受,也就是说,这书可以当菜谱。

新书三辑:美食的“首都”在故乡;寻找他乡的美人痣;人生百态看吃相。干老的初中学生颜德义说了,还是故乡系列最好。青岛的姚法臣先生也在《相见恨晚,就差一杯酒了》里,对干老的故乡情结,予以深刻剖析与高度赞叹。

比如苏北人都熟悉不过的“神仙汤”,其实就是猪油葱花味精胡椒酱油加开水,那是匮乏年代的特有产物。

神仙汤与猪油渣。

早几年,个个讲减肥与养生,对白花花的猪油与“黄将将”的炸猪油渣弃之如敝屣,这是典型的“忘恩负义”。在饿得前心贴后背的年代,这两种东西不啻天赐。

所以干老说了,什么佐料最重要?饥饿。老家话说,饥饿好下饭。

干老说到“慈菇”,特别提到他岳母煮的慈菇汤,强调高邮的慈菇不苦。我很向往,小时候吃的慈菇,有苦尾子。所以汪老说过,慈菇要炒肉,浓淡结合,方是上品。1997年我去台湾省亲,在台北遇到祖父的高邮朋友,提到家乡的慈菇,心心念念。

慈姑,也可以写成“茨菰”,都无所谓,好吃。

在书中,干老说“凤阳花鼓,是乞讨用的,里下河道情,也是乞讨用的。”里下河属于黄泛区的南端,过去有逃荒与乞讨的传统。《板桥道情》与淮剧都有这种气质,也因此诞生了许多相关食品,比如酸酸甜甜的“米饭饼”。

这些记忆,枝叶关情,忧伤而温馨,更真实。隔几年前讲,会“讨嫌”,现在危机重重,大家知道了“粮食安全”不是纸上谈兵,是真实的生活。

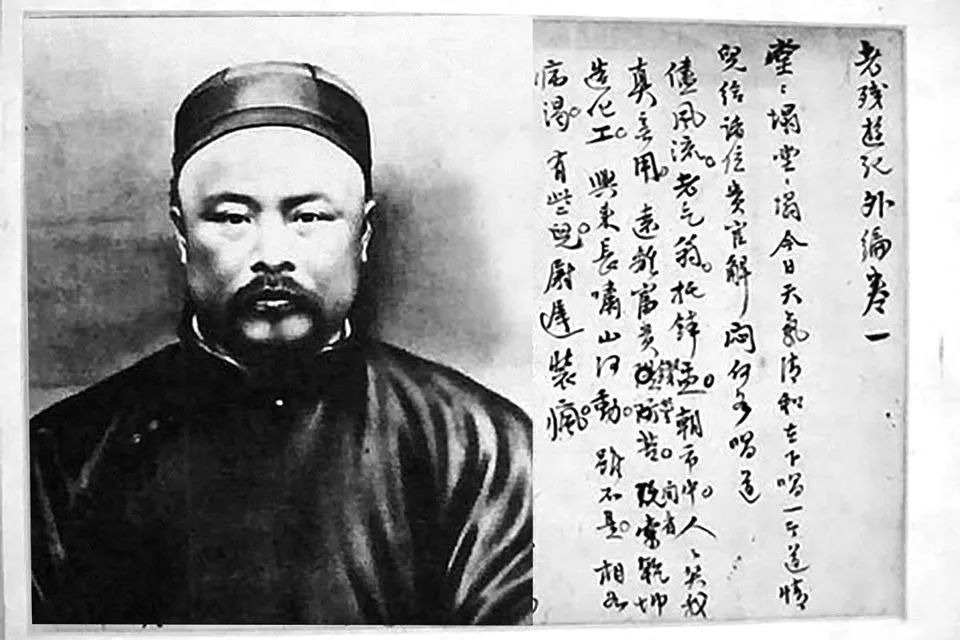

其次,读此书,如读刘鹗的《老残游记》,如读郑逸梅的文坛掌故,如与干老促膝谈心,携手出游,既开眼,更开心。

晚清奇才刘铁云。

干老少年成名,交游广阔。他的朋友,当然少不了曹雪芹这样的古人。关于“茄鲞”的典故,透露出江苏文人对《红楼梦》的熟悉与积淀。

在当代文坛,干老堪称枢纽人物,无论与前辈如汪老、王蒙乃至更大的人物,还是文坛上的诸多同辈,又或是许多后起之秀,无不倾心相交。他们的交往,如水银泻地,无孔不入。既有奇文共欣赏,更有把酒言欢动辄浮一大白。他们一起浪游,“寻找他乡的美人痣”,一起讨论社会、文学与生活,一起点菜、买菜、做菜、品菜、写菜,仿佛一条美食的河流,河流中,每个人都是一朵美丽的浪花。

所以,汪老之子汪朗将《人间食单》称为干老的“锁麟囊”,这话意味深长,不但是说干老的宝贝很多,而且愿意金针度人。

这个比方,也折射出干老源自汪老的京派气质,他是里下河的鳑鲏鱼,沿着运河北上京师,成为一条过江龙。他提升了里下河文学天花板的高度。

最重要的,读此书,能健“脑”益智。

干老的“人生百态看吃相”,不过几万字,却浓缩了他在《文集》中的无数人生智慧,社会的、文化的、历史的。

比如他的“吃什么”、“和谁吃”、“在哪儿吃”,堪称“王三篇”,涵盖了食物、朋友、环境美食三要素,可以说蔑以加矣。

他说“点菜是美学问题”、“喝酒是军事问题”,这都是至理名言。点菜能看出一个人的阅历与气质,更能看出他的组织能力。俗话说,众口难调,潜台词还是可以调的,做不到大家都满意,但至少可以不让人不满意。至于喝酒,更是平衡“礼”与“情”的最佳工具。

现代性在中国,造成了社会的原子化,互联网与新冠肺炎疫情,加速了这种趋势。在这种情况下,基于乡情与时代记忆的美食文章,无疑可以减缓文化的堕落,增强我们的免疫力,提高身体的强度与喜乐度。

所以,《人间食单》始于文学,成于时代,至于教化。这是一部以江淮为中心放眼全国与世界的简约饮食文化史。而干老,也堪称里下河文学的托命之人。

里下河文学流派。

干老的文章,我熟悉不过。他的“饮啄自在,放旷逍遥”的人生态度,也是我所深羡。再读此书,更是感叹莫名。许多题材,我早就想写而来不及写或者没有底气去写,现在看来,基本可以束手旁观了。

干老与他的学生宽哥 干老的得意门生宽哥喜欢孔子的“述而不作”。我想来想去,美食与生活一道,可以只负责讲述干老与一众师友的心得,这也是文化的传承!

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波

|