|

http://isure.stream.qqmusic.qq.com/C200002n9JH23ioCZ8.m4a?guid=2000001731&vkey=023578486BB19D9B76442B3C6F612B5EF99A158654F432B416734632BF5F07DB61063E79B69463466F073AF2D35A4716EDC9A42DD10A786C&uin=&fromtag=50

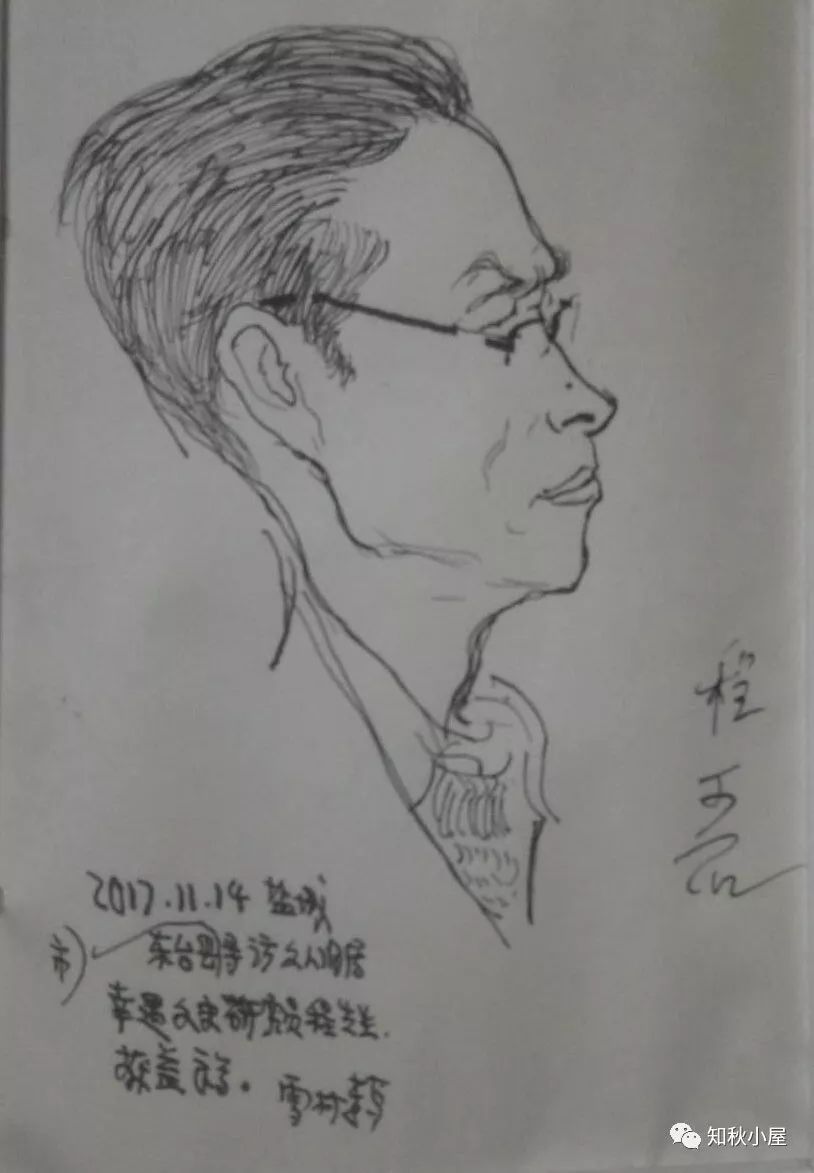

可 石 先 生

文字 / 老 雪

东台文艺界,没有几个不认识文史学者程可石先生的。平日总是看见他,骑着一辆嘎嘎作响的旧飞鸽,神情专注地望着前方,来来去去,行色匆匆。龙头上装满台城历史的大皮包,晃来荡去,倒像一道移动的旧日风景。人们无须去看黑皮包里泛黄纸张,就知道了老城形象。

可石的名字,颇有些文化意味,据说这是他祖父的意思。他的祖籍,在安徽歙县,是程朱理学的故乡。可石的家族,与程朱理学一脉相承,祖上做过晚清贡生监生,多有著述。到了民国,祖父一辈,经商之余,手不释卷,书香之气延绵不断。可石一代,经历更为丰富,下过乡,做过工,任过教,跑过保险,当过保安,做旧城改造文物征集组长,写老城追根溯源的文章。弯弯曲曲,沟沟坎坎,到底不曾丢掉书卷学养,身上自然还是程朱理学的韵味。

秉承皖南文化渊源的可石先生,高高瘦瘦,戴一付老式玳瑁框眼镜,说话文雅考究,做事细致认真。如果穿上一件合适的西装,一双锃亮的皮鞋,倒比旁人更能显示学者风度。但他顾及不到边幅之类的琐事,总是穿着发皱的西装,露出编织的粗线毛衣,足蹬落满尘垢的皮鞋,一路走来,好似风掀线装书页。天气转暖,干脆抻着塑料凉鞋,裸露十个脚趾,舒坦地往台城文化深处行走,沿着时光曲线,去碎砖残瓦、善本古籍中寻找历史踪迹,岁月纤维。一直走进中国收藏家协会、中华诗词学会门槛。又兼任起作家协会副秘书长、发绣艺术学会秘书长、民间文艺家协会副主席等多项职务,重任在肩,就显得十分繁忙。

对于台城历史,可石先生有着丰富的文史知识和鉴赏眼光,这来源于他喜好收藏书册典籍。城南一幢村民房舍,有一间可石得意的零乱书房,桌上架上床上地上,堆积着各种泛黄的书籍报刊。做贡生监生的祖先,曾留下万册藏书,被可石从火堆中抢救出三分之一,全是明清至民国的印本,涉及法律、医学、水利、诗词、辞书等各种门类。其中有明万历年间出版的“宋书”,明弘治、嘉靖年间的《运司志》、《两淮盐法志》等珍稀文献。故宫珍藏的《民国东台县志稿》,可石竟有一稿。一套“巾箱”本,书名《四书五经典林》,为光绪年间奇书,全国其他地区只有两本,他却藏有二十二本。可石平日省吃俭用,稍有积蓄,便用来购书淘书,日积月累,也有2万册之多。他感到有些骄傲,在这方面,总算超过了祖先。

夜深人静,是可石舒心惬意的时辰。他钻进故纸堆中,做身心的旅游,从古籍善本蝇头小楷里,搜寻历史的来路,岁月的走向。窗外河流田畦,有时把灯光染得很绿,这让可石的文化思绪,不时冒出清新的感觉。扬州泰州出资,收购他的藏书,可石婉言拒绝。他却喜好交结知音,不管人物大小,酒热耳酣之际,捧出古籍相送。中国文联主席周巍峙,翻译家戈宝权,歌唱家王昆及许多知名教授学者,都有他相赠的书籍。二十多年前,一位文化名人回到故乡,与可石很是握了几回手,可石一阵激动,回去翻箱倒柜,找出《漱泉山馆诗抄》孤本相赠。客人大喜过望,手捧高祖失传的诗集,连声叫好,又问几多价钱,可石大手一挥:不要!客人鞠躬道谢,登车而去。看着汽车扬起的尘烟,可石心疼起来,回头望望,那间零乱的书房,似乎缺了一角。

可石在书堆中积累知识,对东台的历史沿革,就有发言权。修编地方志,要他提意见,修缮古建筑,请他出主意,向上打报告,让他拿资料。多年来,他参与了《东台书画册》、《东台掌故》、《董永故里》、《历代诗人咏东台》、《东淘风雅》、《东淘风采》的编撰工作,撰写了全国第一批非物质文化遗产——董永传说、中国优秀旅游城市材料。2005年夏天,原本单薄的可石先生,又瘦了一壳,他在编辑《东亭艺苑》的同时,通宵达旦,挥汗如雨,突击完成中国发绣艺术之乡、中国少儿二胡之乡、中国书法之乡的申报文本。凝结在纸面上密密麻麻的文字,全成了可石先生斑斑点点的汗水。古老的台城,也多亏他有这份心致,能从浩繁延沓的历史中,理出一根线头,抽茧一般,慢慢由头道来。他的笔下,活跃着历史文化名人的幢幢身影,牵延着里下河时光游走的迢迢路线。那些文字,甚至能让台城的街巷,回忆起过往的名人耆宿,在七里街上的一阵咳嗽,马公桥上的一个喷嚏,旧城围上的一段流连,玉带河上的一次眺望。许多人这才想起,城南书房里纸和笔的半夜轻语,对于这座古老城池,具有的重要意义。

历史的眺望和升华,是城市依附的灵魂。可石先生时时生出一份重托在肩的责任感。对于部长局长科长馆长们,就常有吩咐:“申报材料不能拖,要赶紧安排加班呢——”“这摞资料明朝早点过目,不能讹错——”大家哈哈一笑,连声说是的是的。哪晓得,第二天早起,蹬车进门,遇见拎着茶瓶的公勤员,大喊一声:可石,你来得正好,快点骑车子,帮我把信送到收发室!可石霎时间忘了对部长局长们的吩咐,骑上嘎嘎作响的旧飞鸽,送信去了。

这些都不是原则问题,可石认为,学术观点,史实记载,才是原则问题,来不得半点马虎,不能贻笑大方,贻误子孙。他搜集历史人文资料,发现西溪三宰相排列有误,便埋头故纸堆,查证浩瀚的文字材料,撰写文章,为三宰相重新排列顺序。搁下笔来,可石一阵轻松,好似明断了一桩历史疑案。编撰《历代诗人咏东台》,又遇到类似疑案。有人提出编入范仲淹“西溪感赋”,因为大家很熟悉那些诗句。可石正色道:不能!原来他已查阅大量资料,这首小诗是否为范仲淹所作,犹存疑问。大家先是一楞,听听言之有理,连忙站起身来,给一字一板口干舌燥的可石先生倒水。

搁下笔墨纸张,可石十分热心公益活动。自已没有固定收入,却用微薄力量,去关爱弱小,呵护友情。人们喜欢结交真诚笃实的朋友,没有正式工作的可石,晚上也有许多应酬。他办过一家小小的新润保险公司,开张之日,三朋四友,齐来祝贺。可石放出成串炮竹,请了十几桌酒席,满脸红润,一桌桌挨次敬酒,很是踌躇满志。大家欢声笑语,十分热闹。哪晓得新润了没几天,酒帐尚未去结,公司就关了门,他只好重操文人旧业。又有一回,朋友小聚,他落座在一群酒量极大的友人桌边。席位上吆五喝六,闹酒起哄。可石情不自禁,也跟着拼酒。有人推辞不饮,敬酒的人面红耳赤,酒席上顿时陷入僵局,气氛紧张。可石陡生出保护弱小维护和谐的雄心。一把抓过邻座硕大的玻璃酒杯,仰起头,悉数倒入口中。大家先是瞠目结舌,接着一齐鼓掌,情绪又复高涨。可石却一言不发,渐渐发痴,瘫倒在座椅上。好一会,众人不见可石音响,扭头张望,纷纷丢下酒杯,过来搀扶,又叫来三轮,颠颠簸簸送他回家。乱了一阵,这才分析,可石的酒量,不及座上人们的三分之一。

现在,可石还是每天骑着旧飞鸽,挂着装满历史的大皮包,在街巷间来来去去,行色匆匆。他的生活,十分拮据,他的精神,却很富足。古老的台城,需要可石先生这样的学者,把自已的文化影像,传递后人。可石就一心一意,尽心尽力,认真做着延续古城生命提升古城名声的工作。

-END- 作者简介:薛德华,国家一级作家,中国作协会员,中国作家书画院画师,江苏省美协会员。

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |