|

陆秀夫两个“四柱”探究

陆民山 陆守超 摘要:本文仅对《宝祐四年登科录》和陆繇《叙世谱原》记载的陆秀夫完全不同两个“四柱”进行探究,指出据传闻所作的《陆君实传》不足以验证《登科录》,而《诔相公词》和铜版本《陆氏宗谱》却印证了《叙世谱原》;揭开不合格的登记名册为何能参加科举高登进士榜的面纱,挖掘其谎报“四柱”的由来、原因和含义,从而证实了《叙世谱原》记载“四柱”的真实性。 崖山苍,崖海茫,斜阳一卷隐沙场; 挽国昌,挽彭殇,丹心一片映日光。

公元1279年春,宋元交替之际,于广东新会县崖门,上演了一场惊天动地的最后海战。这段荡人心魄的史实,涌现出以文天祥、陆秀夫、张世杰(后世尊为“三忠王”)为代表的士大夫,在面临家破国亡之时,他们尽忠取义以身殉国,践行英雄自励无惧生死,敦厚了中华民族的忠义传统。尤其是左丞相陆秀夫“仗剑驱妻、子先入海,号哭拜幼君:陛下不可再辱。拜起抱幼君,以匹练缠束如一体,用黄金玺垂腰间,赴海死”[1]的壮烈一举,更是可歌可泣,保住了宋王朝最后的庄严。

陆秀夫抱帝蹈海塑像

为弘扬陆秀夫(字君实)的爱国精神与民族气节,相关足迹地都建有纪念馆庙,但事迹宣介涉及生辰记载却不尽相同,究其原因是采用了两个不同版本。现以史料文献为据,通过对两个版本的对照分析,探究其可信度和真实性,追根溯源以正视听,还原“四柱”(或称“生辰八字”)的唯一性。

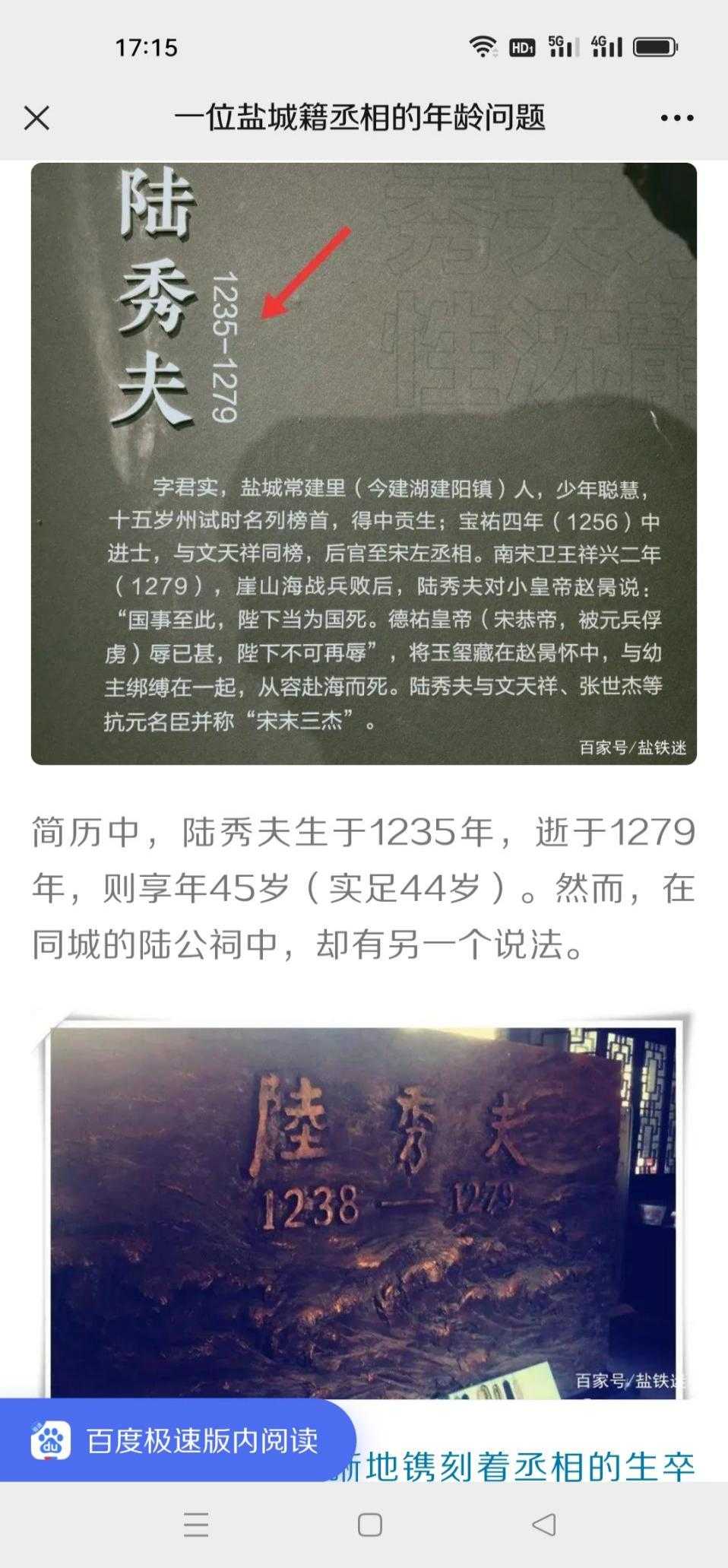

微信公众号文章《一位盐城籍丞相的年龄问题》

盐城陆公祠

一、陆秀夫的“四柱”记载 700多年来,人们为纪念陆秀夫的忠烈气质和品德,在广东、福建、江苏盐城等地,相继建成陆秀夫的陵园、衣冠冢、纪念馆、三忠庙、家庙等有100多处;因事迹涉及至今尚在争论的两个版本的“四柱”,致使多地出现了不同的宣介文字。

潮汕地区的“宋丞相陆秀夫陵园”牌楼

盐城市“陆公祠”正门

盐城建湖县建阳镇“陆秀夫纪念馆”

(一)两个版本的“四柱”记载 一是陆秀夫之长子陆繇于1309年撰写的《叙世谱原》(下简称《叙世谱》)的记载;二是南宋《宝祐四年登科录》(下简称《登科录》)的登记。

《叙世谱》记载:“端平三年(1236年)丙申岁三月三日卯时,先君秀夫生。”[2]

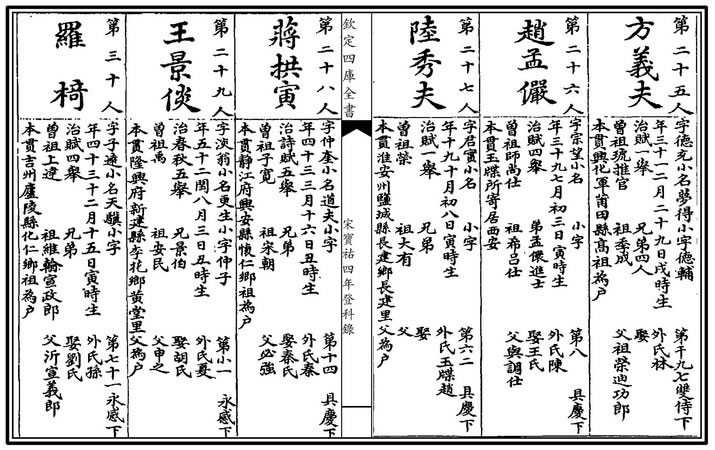

2.《登科录》登记:(宝祐四年,1256年)“第二十七人:陆秀夫,字君实,小名(原缺),小字(原缺)。第六二。具庆下。年十九,十月初八寅时生。外氏玉牒赵。治赋一举。兄弟(原缺)。娶(原缺)。曾祖荣,祖大有,父(原缺)。本贯淮安州盐城县长建乡长建里,父为户。”[3](引文的标点为笔者所加,下同)

《钦定四库全书·宋宝祐四年登科录》

从两个版本可看出:陆秀夫的“四柱”记载是完全不同。一方认为:《登科录》登记的是陆秀夫的亲笔所写;另一方认为:《叙世谱》属私密家谱才是真实记载,故近年来学术界对陆秀夫生年的正确性尚在争论。笔者以为:单方面引用均非可取,势必惹起不必要的争辩。为此,我们有必要对两个版本的“四柱”进行全面的对照分析,探究两者必存唯一的真实性。

(二)两个版本记载涉及生年的对照 就两个版本的“四柱”,我们列出异同点,以公允的心态,科学的理念来梳理各自的记载,研判其可信度和真实性。

1.记载涉及生年的共同点 (1)登进士榜的年份 《叙世谱》记载:“至宝祐四年(1256年)丙辰五月二十四日,帝御集英殿,赐礼部进士文天祥及第,先君以治赋中二甲二十七名,时年二十一岁。”[4] 《登科录》登记:“宝祐四年五月二十四日,皇帝御集英殿唱名,赐进士文天祥以下及第出身,同出身共六百一人。”[5] (2)逝世的年月日 《叙世谱》记载:负帝跳海“时祥兴二年(1279年)二月”。[6] 《登科录》未登记此事,必然矣。 对此,双方的学者(包括陆家人)都认同:宝祐四年与文天祥同登进士榜,为二甲第二十七名;逝世时间是宋祥兴二年二月六日。

2.记载涉及生年的不同点 《叙世谱》记载:“宝祐四年,时年二十一岁。” 《登科录》登记:“宝祐四年,年十九。” 此两个版本,对生年的记载有两年之差:在《叙世谱》记载中,由“宝祐四年,时年二十一岁”,或由“祥兴二年二月,先君生年已四十四岁矣”,均推得生年是1236年;而在《登科录》登记中,由“年十九”向前推得生年是1238年,向后至1279年推得享年是四十二岁。 多年前,多数学者认为《登科录》是陆秀夫的亲笔登记,说《叙世谱》是“清光绪甲申(1884年)刊核,在这之前,未见过和听说陆秀夫的长子陆繇写过这篇《叙世谱》,不知该谱从何处搜集而来”[7],此支持者认为生年应以“1238年为正说”。上世纪八十年代初,陆秀夫34代孙陆明将一套铜版本景忠堂盐城《陆氏宗谱》献给射阳县人民政府。据陆明《南宋左丞相陆秀夫生平事略》述,此谱乃陆秀夫的长子陆繇得知崖山被破,遂潜回姑苏阊门,藏匿顾姓家中,隐居埋名30年,《叙世谱原》详载,至光绪甲申年(1884年)陆公斋、陆渐鸿重新续修,并以景忠堂盐城《陆氏宗谱》铜版本六卷面世。[8]近年来,又发现陆秀夫的侧房蔡荔娘所作《诔相公词》,[9]此支持者认为生年应以“1236年为正说”。[10]

(三)“四柱”记载的自证和漏记至亲的质疑 为还原“四柱”的唯一性,我们必须探究两个版本“四柱”记载的可信度。用其记载内容的自证方法,鉴别涉及“四柱”的符合性,从而研判其准确性。

1.两个版本“四柱”记载的自证 (1)《叙世谱》记载的“四柱”非常清楚。载曰:“生时后园桃花齐开,极盛且秀丽异常。祖以辰月肇生,乳名辰发,后乃遂名秀夫,而字君实焉,祖之取意然也。”陆秀夫出生时,后园桃花齐开,名“秀夫”字“君实”,取意极其明确;或由1256年登进士榜“时年二十一岁”,或由负帝跳海“先君生年已四十四岁矣”,生卒年份的记载推算准确无误。记载涉及“四柱”的叙述,都能自证符合性,可信度较高。 (2)《登科录》登记的“四柱”尚未清楚。宝祐四年登记“年十九”,此按民俗通常是以虚龄计。在《登科录》中登记的生年,找不出能自证符合性的阐述或记录,难于研判其登记“年十九”的准确性。 上已阐述,因铜版本盐城《陆氏宗谱》的出现和蔡荔娘《诔相公词》的发现,故原支持“1238年为正说”的多数学者亦认为《登科录》登记“年十九”是错登,但也有学者说这应理解为“官年”,遂使占大多数的学者都认为《叙世谱》记载宝祐四年“年二十一岁”是正确的。[11]

2.两个版本漏记至亲的质疑 (1)《叙世谱》记载:“吾祖大荣公”;而对其曾祖父、祖父、兄弟、娶,均未记载;洋洋三千多字,未涉相关列祖之名字,实为遗憾。 (2)《登科录》登记:“外氏玉牒赵。曾祖荣,祖父大有”;对其父、兄弟、娶,均漏报不记,而“具庆下”则表明父母健在。《登科录》是科举考试入选对象的登记名册,按规定不可漏报,审核怎么会过关? 二、史料文献记载生年的简析 由于两个版本“四柱”记载完全不同,我们有必要列出较有价值的史料文献给予对照佐证和简要分析。 (一)元朝的史料文献之对照 为研判两个版本陆秀夫的“四柱”记载,揭开一真一假的面纱,笔者摘录三份元朝较有价值的历史文献,进行佐证简析。 1.龚开(1222—1304?年),字圣予,号翠岩,淮阴龟山人,宋末元初画家,著《陆君实传》记载:“年十五,应乡举,得贡,补太学牒,非其好也。后三年,岁在丙辰,用乡书,登乙科。”又记:“其为人沉静寡言,与人交不翕翕热。凡僚吏因公事过阁,要以主宾情接为贵,而君实退然托处,非谢举谒告,未尝过阁。有集,则持敬尊俎间终日,与众客俱退。制使以此雅器重之,不欲挠拂其志。”记至崖山海战:“前锋失利,波涛掀舞,旌旗交错,部伍为之混乱。君实出,仓促仗剑驱妻、子先入海,号哭拜幼君曰:陛下不可再辱。拜起,抱幼君,以匹练束如一体,用黄金玺垂腰间,君臣赴水而死。己卯岁二月六日癸未也。年四十二。”又续记:陆秀夫仗剑将“其子乃先驱入海,使陆氏一枝无续”。[12]

乾隆十三年《淮安府志》卷二十九《艺文》载龚开《陆君实传》

2.脱脱(1314—1356?年)与阿鲁图(?—1351年)主编《宋史·陆秀夫传》记载:“景定元年(1260年),登进士第。”又记:“至元十六年二月,崖山破,秀夫走卫王舟,而世杰、刘义各断维去,秀夫度不可脱,乃杖剑驱妻、子入海,即负王赴海死,年四十四。”[13]

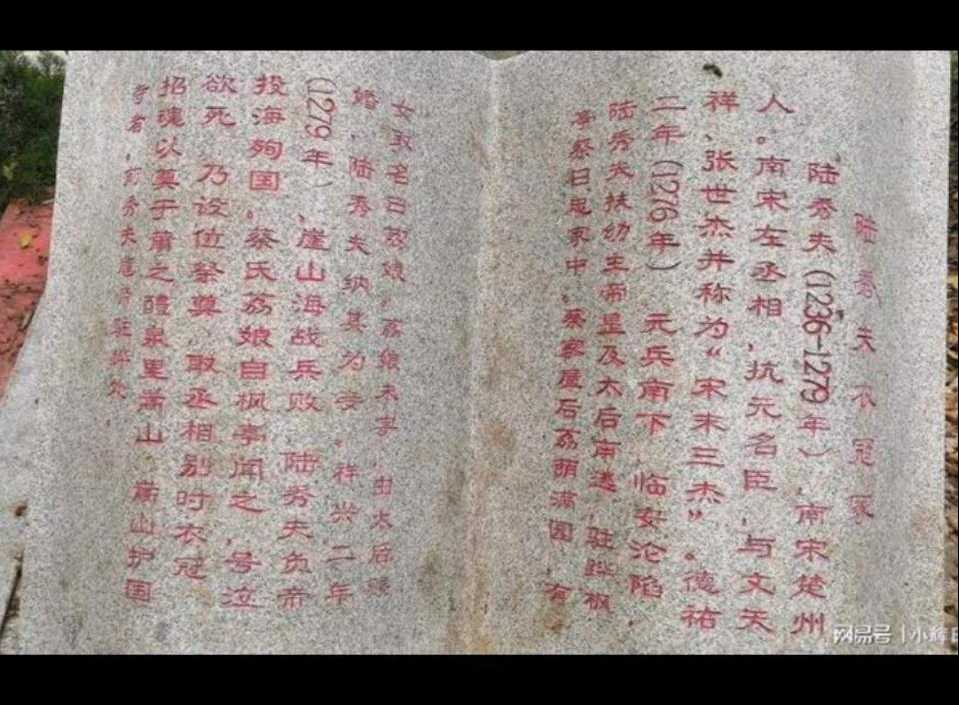

3.蔡荔娘(1259—1319年),侍郎蔡曰忠之女,福建仙游枫亭人。景炎元年(1276年),陆秀夫随行朝至枫亭,由杨太后赐婚,娶为侧室。祥兴二年(1279年)二月,陆秀夫负帝跳海殉国,噩耗传至枫亭,蔡荔娘号泣欲死,在活水亭设灵堂祭奠陆秀夫;取其衣冠,携三岁幼子陆钊,为避元兵追捕,历经百里崎岖,至先夫护幼帝驻跸莆田醴泉里的嵩山护国院,在院前侧招魂葬之,立“有宋檀樾陆公墓道”石碑,作《诔相公词》(或名《招魂辞》《陆丞相诔词》)[14]曰: 噫吁嘻!相公侍侧兮几多时?噫吁嘻!纳余荐席兮父命之。噫吁嘻!令勿随行兮君诏而。噫吁嘻!相公入海兮驱妻儿。噫吁嘻!若许随行兮并驱怡。噫吁嘻!相公从王兮余曷追。噫吁嘻!相公弃余兮余何为。噫吁嘻!相公龙宫兮天子随。噫吁嘻!余今何处兮接得归。噫吁嘻!何难一死兮儿靡依。噫吁嘻!引见夫主兮佛慈悲。噫吁嘻!镇江家乡兮乡何丽。噫吁嘻!登进士第兮世攸仪。噫吁嘻!四十四岁兮永别离。噫嘻!噫嘻!留别冠衣。埋葬嵩山衍厥支,嵩山护国识岡维!诔以辞,嘻吁噫!

莆田市嵩山寺前“有宋檀樾陆公墓道”碑

莆田市嵩山寺前侧“陆秀夫衣冠冢”的碑文

君实陆公墓

对以上三份文献资料,逐一进行分析: 龚开先生在宋亡后隐逸山林,以书画谋生,是很有骨气的志士,其所作《陆君实传》是关于陆秀夫的第一篇传记,无疑有着很高的史料价值。李庭芝为两淮制置大使,兼知扬州,1266年升为兵部尚书,在幕府众多谋士中,龚开虽为陆秀夫的同乡同事,因君实“沉静寡言,与人交不翕翕热”的个性,且年龄有相差15岁的代沟。故笔者认为:非同龄段料必难成莫逆之交,亦非是相知恨晚的忘年之交,自是难于深交,更难知属于隐私的生辰八字,如文中记载:作《陆君实传》原因是“始以所闻,辑为此传,用申桑梓之义”。[15]从而说明:龚开先生自记(1279年)陆秀夫赴水死“年四十二”是来自于传闻,可信度极低。

《宋史》《辽史》和《金史》三部史记,至正三年(1343年)三月,元顺帝下诏始修撰,于至正五年十月概告结,是二十四史中篇幅最庞大的官修史书,仅用两年半时间实为仓促,难免差错失准,如错误地记载陆秀夫登科年是景定元年。笔者认为:对于崖山海战如此重大事件的宋亡时间(1279年),记载陆秀夫“负王赴海死,年四十四”并无误纂,是准确的;从而亦佐证《叙世谱》记载“时祥兴二年二月,先君生年已四十四岁矣”的准确性。

蔡荔娘是与陆秀夫共同生活过的侧室,必知其生年,她所作的《诔相公词》必真实可靠;而且,莆田市嵩山寺前侧“陆秀夫衣冠冢”,经考古学家和相关专家考证后,于2009年定为福建省文保单位,石刻碑文:“陆秀夫(1236—1279年)南宋楚州人”,更是对《诔相公词》的鉴证与认定。

莆田市嵩山寺前“陆秀夫衣冠冢”碑

“宋名臣陆公讳秀夫墓道”文物保护碑

(二)相关文献资料的佐证 唐张新《陆秀夫生年仍当以1236年为正说》载:“在广东新会市古井镇的崖门血战史迹陈列馆,藏有明代初年刊刻的《赵氏族谱》,其中载有蔡荔娘的《陆丞相诔词》一首,词云:‘噫吁嘻,四十四岁兮永别离。’”又记:“这部《赵氏族谱》据黄柏军言至今已700年。”[16]

2.福建惠安县志办复印资料《陆姓渊源考》记载:“景炎元年(1276年),陆秀夫以‘签书枢密院事’之职在福州(时改为福安府),同丞相陈宜中不和,请旨赴兴化军募兵勤王,时兴化军知军陈文龙,也是坚决主张抗元大臣,陆秀夫到枫亭驿募兵,留住八十天。《枫亭志》载有他乍到枫亭时,诗赠蔡曰忠,其诗曰:‘族与权奸京卞别,聿修厥德念先人;遐思当日端明老,蒲夏荔荫赤岭氤。’陆秀夫念蔡曰忠乃蔡襄之后,蔡曰忠慕陆秀夫是节义之臣,相交颇深,故蔡遂将年方及笄的女儿蔡荔娘许给陆秀夫为侧室,时陆秀夫四十一岁。”[17]

3.元代著名史官黄溍(1277—1357年)于至正年间作《陆君实传后叙》,载曰:“陆君秀夫之死,楚人龚开先生既为立传,且曰君实死事,得之里人尹应许,尹得之翟招讨国秀,翟得之辛侍郎来莘。而君实在海上乃有手书日记,日记藏邓礼部光荐家。数从邓取之不得,故传所登载弗能详,至公之官位为丞相、为枢密使,亦且二其传而莫能定。因字称之曰君实而不爵,盖阙疑也。”[18]

4.清代《钦定四库全书》由纪昀(1724—1805年,字晓岚)、陆锡熊(1734—1792年,字健男)、孙士毅(1720—1796年,字智冶)任总纂官,陆费墀(?—1790年,字丹叔)任总校官。《四库全书·宋宝祐四年登科录》记载:“宝祐四年五月八日御试防题。”又记:“五月二十四日,皇帝御集英殿唱名赐进士文天祥以下及第,同出身共六百一人。”又续记:“天祥本列第五,理宗亲擢第一,其第二甲第一人为谢枋得,第二十七名为陆秀夫。”[19]

对以上四份文献资料,进行简要分析: 元代《赵氏族谱》记载是对蔡荔娘《诔相公词》的真实性最直接的印证;《枫亭志》是佐证“四十四岁兮永别离”的准确性。由此,支持“1236年为正说”的学者对《登科录》“年十九”提出质疑,然而支持“1238年为正说”的部分学者却转曰:少登记两年是因“官年”所致。对于“官年”,笔者认为:当年,陆秀夫那么年轻就高登进士榜,又是“外氏玉牒赵”的皇族宗亲的外甥,无需只少登记两年的年龄以求未来的“官年”。

黄溍的《陆君实传后叙》已指出:龚开的《陆君实传》是据传闻所作,不应连陆秀夫的官位都不知晓。现已证实:其记载陆秀夫“一枝无续”是错误的。但他又非常诚实地说出作传的根据和由衷:“始以所闻,辑为所传,用申桑梓之义。”由此说明,黄溍先生指出龚开先生根据传闻作《陆君实传》是准确的。 清总纂官纪昀、陆锡熊、孙士毅编撰《四库全书·宝祐四年登科录》记载:宝祐四年五月二十四日“皇帝御集英殿唱名赐进士”,[20]与《叙世谱原》记载是非常吻合的。

综上所列的七份史料文献,经排比对照、佐证分析,笔者可得出结论:陆繇所作《叙世谱原》对其父陆秀夫的生卒年记载是正确的,即准确地记载1236年“先君秀夫生”、1279年“先君生年已四十四岁矣”,从而亦证明《登科录》“年十九”是谎报错记。

三、两个版本及相关涉及“四柱”的剖析 陆秀夫有两个“四柱”,笔者认为:《叙世谱》记载或《登科录》登记,溯其源均是亲笔所为。为还原“四柱”的唯一性,必须分析两个版本,结合当时的历史环境,探究其因由和含义,从《叙世谱》记载中找不出涉及“四柱”自相矛盾的叙述;亦未见学者对《叙世谱》记载的“四柱”提出质疑的文章,倒是因《登科录》“年十九”的谎报,以及明显存在着不符规定的漏登,引起笔者对“四柱”出处进行剖析的兴趣。

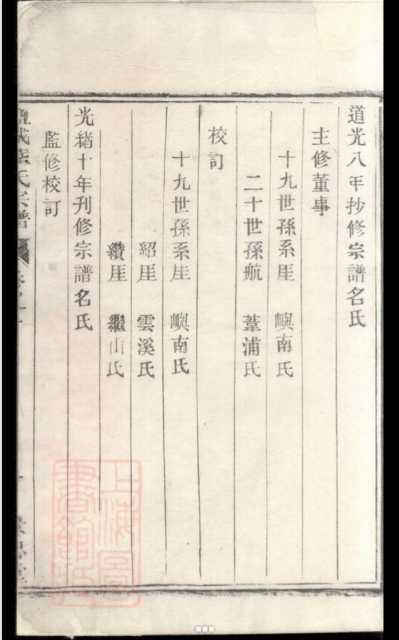

(一)《叙世谱》记载“四柱”的可信度 学者对《叙世谱》记载的质疑,主要是对陆秀夫的生平事迹记载的认同,而从未对“四柱”记载提出质疑。笔者认为:盐淮《陆氏宗谱》历自宋、元、明、清,代有修编,只是在“金元互乱,兵燹屡经,失存谱牒”而已。“予家世历自宋元,传至明,宋末左丞相谥忠贞秀夫公之后裔也。宋籍盐城县人。金元互乱,兵燹屡经,失存谱牒矣,惟寚秀夫公遗像。洪武初年,访孝廉方正,有司举陆公乾到府郡,荐授孝廉官,督造新城有功,收籍山阳县柳淮关厢一图,乃创业于新城东门外下关东仁桥之东也。山阳图版自公之始,乃曰一世祖。”“秀夫公有家谱,谱中有御玺、诰命,于明崇祯年间,秀夫公祠堂之奉祀生员住居盐城,以其谱售于予。”[21]陆求可“于明崇祯年间,秀夫公祠堂之奉祀生员住居盐城,以其谱售于予”,说明在明崇祯年间即有《陆氏宗谱》存放在盐城陆公祠内,至清道光八年(1828年)抄修宗谱名氏记录,再到光绪十年甲申岁(1884年)完成刊修宗谱,[22]经多次抄撰,可能去芜存精,但“四柱”不至抄错,更不会变更。尽管如此,我们还是有必要对其进行探究。

《山阳陆氏族谱》载万历十六年(1588)陆径所撰谱序

《山阳陆氏族谱》载康熙七年(1668)陆求可所撰谱序

《盐城陆氏宗谱》载“道光八年抄修、光绪十年刊修”

1.记载生年真实性的认定 上已证实,《诔相公词》佐证了《叙世谱》记载生年的准确性,又有莆田市嵩山寺的陆秀夫衣冠冢,经专家鉴定《诔相公词》的真实性,从而定为福建省文物保护单位。

2.法院确认《陆氏宗谱》的史实存在 陆道龙编撰《中华陆氏历代年谱(陆氏宗谱)》因版权纠纷,经江苏省盐城市中级人民法院判决,查实其中摘录的要件是从光绪甲申年《陆氏宗谱》整理出来的,编撰“不具有独创性,不应享受著作权法保护。”[23]法院已查明《陆氏宗谱》系历史真实存在,属相关宗亲共有,并非最新独创。由此,笔者认为:《陆氏宗谱》摘录的《叙世谱》同是史实,陆秀夫的“四柱”已被后裔宗亲所认同,毋庸置疑,是真实的。

3.记载“四柱”的可信度极高 上已论述,《叙世谱》对陆秀夫的“四柱”记载能完美自证,可信度较高,不存在自相矛盾,亦未见有质疑的文章,且生年已被多数学者所认同,故笔者认为:“四柱”本系一体,可信度极高。

(二)《登科录》登记的“四柱”明显是谎报 上已证实,《登科录》登记的生年是谎报错登,故需探研登记名册的陆秀夫的“四柱”,究其因何谎报。

1.不符规定要求的登记名册 《登科录》是封建朝廷登记科举考试入选对象的名册,按规定要求:对本人的年龄、籍贯、长辈等不允许谎报、错登和漏登。[24]而陆秀夫在登记名册上,不仅谎报“年十九”,且违规不登记其父、兄弟之名。由此说明:登记名册不符合科举考试入选对象的规定要求,资格审核是绝对通不过的,更别说后来能参加县试、乡试、会试和殿试。笔者查阅《四库全书·宝祐四年登科录》登进士榜601人中凡能查到的,除陆秀夫不登记其父、兄弟之名外,其他人都按规定悉数登记。

2.登记名册违规因何能参加科考 登记名册既然不符合规定要求,为何能够参加科举考试?笔者认为:必存在着公允的应回避的特殊条件,既应具备不必登记甚至可谎报的特别资格,使之按禁忌可避规。究其原因,是由于陆秀夫在登记名册中特别标明“外氏玉牒赵”;“玉牒”示明为皇族族谱,身份标明就是赵宋王朝的皇族宗戚的外甥。按照“玉牒”不可对外泄露的皇规,特别是陆秀夫之父陆闻霆(字芳春)官卑职小,根本不知“玉牒”里记载着什么,使之不知如何在登记名册中登记其父、兄弟之名字,有忌真与错。怎么办?陆芳春就指示陆秀夫务必在登记名册“外氏赵”的“赵”之前加写“玉牒”,方可不必登记。由此,即使违反规定要求成空白,亦能一路绿灯,参加各级科举考试,高登进士榜。

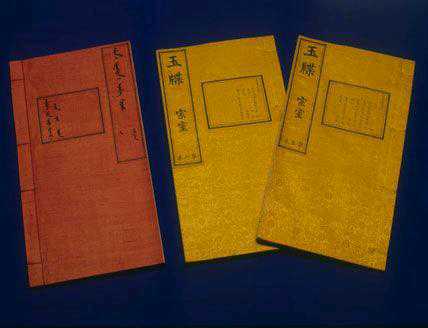

清朝皇家“玉牒”样式

玉牒,是指皇室专用之谱牒,记载着皇族宗戚的真实情况,谁也不敢胡乱编撰而犯欺君之罪。根据清代皇族族谱,玉牒分为帝系、列祖子孙系、列祖女孙系。前两个系,各自记载着皇族的繁衍详情,唯列祖女孙系记载较简,皇族女婿必载其中。皇族族谱属朝廷的高度机密,绝不允许他人外泄而犯皇规罪。如清雍正帝,是其舅隆科多力排众议一手遮天扶上天子宝座,但隆科多知密甚多、功高震主,成了最危险的人物,雍正帝便罗列了治他的四十一条罪,唯私抄皇族族谱以私藏玉牒罪,而获杀身之祸为最大。此罪,莫须有居多,谁也说不清,满朝官吏都不敢为之说句好话。余四十条罪隆科多本人都可辩解,百官亦能为之说情说理,罪不当诛。作为宋皇室女婿的陆芳春,深知“玉牒”皇规不可违,故用心良苦地亲授陆秀夫:父、兄弟之名万万不可登记,而务必把“外氏赵”增写为“外氏玉牒赵”。登记名册中,唯陆秀夫登记“玉牒”显示皇族宗戚身份,故审核登记名册的悉数官吏,当见“玉牒”两字时,就知具备特别资格不需登记健在亲人,审核都能一路过关。

(三)登记名册中谎报“四柱”的分析 登记名册登记“四柱”,唯生年的谎报为最难。笔者认为:上已证实“年十九”都能谎报登记,余下的“三柱”更易造假,即因需存有谎报。据此,应对陆秀夫的“四柱”进行全面分析,探究谎报的目的、出处和含义。

1.谎报“十月初八寅时”的由来、原因和含义 陆芳春身为皇族女婿又是政府官员,熟知官场险恶人心叵测。民间世俗中,生辰八字属个人的隐私密码,为保护自己避免麻烦,绝不可外泄。因为,按《周易》梅花易数的推演法则,若知之,必知其运势凶吉,时时处处都将存在着不必要的命格纠缠甚至是人身威胁。生辰八字密码既不可对外泄露,玉牒皇规亦不可违,那么,登记名册的“四柱”中的月日时应怎样登记?上已述清,既然有特别资格可以不得不谎报造假,那么就选择登记皇族宗戚和官员都记得的日子——南宋开国皇帝赵构(高宗1107—1187年)的忌日:十月初八日。此日子,既能使陆秀夫终生记得,又能使审核登记名册的悉数官吏瞧见“玉牒”两字后,必将心知肚明而肃然起敬。原因是:赵构的继承者赵昚(1127—1194年)之所以庙号被尊为孝宗,是由于孝宗虽非高宗之亲子,但对高宗极为孝敬,高宗逝世后,每年十月初八日必举行祭祀活动,使皇族宗戚和各级官吏都记得此日子。

“百度百科”中关于宋高宗驾崩时间的记载

至于谎报“寅时”,是因高宗病逝于十月初八申时。这牵涉到南宋初期北伐战争的悲壮史,由于高宗听信奸臣秦桧(1090—1155年)的谗言,日发十二道金牌诏回民族英雄岳飞(1103—1142年),使秦桧有恃无恐以“莫须有”罪诛杀之。当时,岳飞带领岳家军所向披靡,大小战场数百场,势如破竹收复了襄阳六郡、金陵洛阳等北宋失地,正要一鼓作气挥师北伐直指金国中都时,高宗既惧岳飞拥兵自重,又恐为雪“靖康之耻”迎二帝归,其皇基难稳。所以,岳飞被害,高宗罪责难逃。笔者认为:陆芳春深谙这段悲壮史,以痛恨的心情,特别交代陆秀夫在登记名册中,应反其道把“时柱”记为“寅时”。地支寅申相斥,既表达了悲愤,又示明与昏君高宗的命格特征之区别。

选择“时柱”谎报为“寅时”,不需对“四柱”进行摆盘,直接用一个“寅”字,就表明了陆芳春的态度:决不支持昏君高宗偏信谗言、软弱无能的表现。特别是孝宗在登基(1162年6月11日)的次月(7月13日)就下诏书为岳飞平反,追“武昌郡开国公”,赐“武穆”,封“鄂王”,且于嘉定四年(1211年)在都城杭州西湖建岳王庙。这说明,敬仰民族英雄是举国一致的民心所向,岳飞被害,昏君应负主责,并永载史册。“寅”字就是在告诫后裔:要有民族气节尽忠爱国,决不可用谗言揣摩上司心思,而成为奸臣秦桧那种人。

杭州岳飞祠堂前秦桧等人的铸铁跪像

2.谎报“年十九”的原因和含义 “四柱”中,既然有特别资格把最难谎报的生年都能造假,那么,为何选择“年十九”而不选择其他年份?笔者认为:这与《登科录》登记“十月初八日寅时”的来历有关。因“四柱”本系一体,此日子代表着偏安一隅的高宗,陆秀夫要进入仕途,必须记得是谁断送良机造成了这屈辱的局面。据《宋史·岳飞传》记载:昏君听信金兀术给奸臣秦桧的密信:“必杀飞,始可和。”为此,陆芳春恳望陆秀夫要“深刻怀念”外祖公开创的宋王朝,鞭策他要“善于思辨”仕途的艰难险阻,嘱托他要“永久铭记”靖康之耻和岳家军,故谎登“年十九”有“念思久”的谐音之意。历史悉数记载陆秀夫的一生,已证实都在践行其父的这个叮嘱。 综上论述已证明:陆秀夫的两个“四柱”,《登科录》登记“年十九,十月初八日寅时生”是谎报,漏登父、兄弟之名是违规,皆因有皇室恩威所赐的“玉牒”。从而证明了《叙世谱》“至端平三年丙申岁(1236年)三月三日卯时,先君秀夫生”是真实的,还原了陆秀夫的“四柱”的唯一性。 本文撰写过程中,得到惠安县重华文史研究会秘书长陈金良、办公室主任王东晖,惠安县道教协会会长陈荣朗的支持。顺此致谢。 [作者简介] 1.陆民山,惠安县重华文史研究会副秘书长;2.陆守超,江苏省盐城市陆秀夫研究会会长。 【注释】 [1]清·卫哲治《陆君实先生传》。 [2][4][6]陆守超《陆氏总谱·陆繇·叙世谱原》。 [3][5][19][20]清·纪昀、陆锡熊、孙士毅《四库全书·宋宝祐四年登科录》。 [4][7]李世安、赵庆荣《陆秀夫生年试探》,《建湖文史选辑》第五辑。 [5][8]陆明《南宋左丞相陆秀夫生平事略》,《射阳县文史》第五辑。 [6][9][14]《仙游县志》卷四十九;道光《枫亭志》;吴春永《南宋女词人蔡荔娘》,莆田市政府网。 [7][10][11][16]唐张新《陆秀夫生年仍当以1236年为正说》,南京师范大学《文教资料》第31期。 [8][12][15]清乾隆十三年《淮安府志》;光绪《盐城县志》。 [9][13]元·脱脱、阿鲁图《宋史·陆秀夫传》。 [10][17]惠安县县志办复印资料《惠安陆氏渊源考》第165页。 [11][18]元·黄溍《陆君实传后叙》,《续修盐城县志》卷十四。 [12][21]清·陆求可《山阳陆氏族谱》。万历十六年(1588年)正月,由附例太学生、赐阶迪功郎、前鸿胪寺序班,外补浙江金华府照磨,升河南赵藩府工正所工正,山阳陆氏七代孙陆径,字仲成,号云水创修;康熙戊申(1668年)夏月,由赐进士第、提督福建通省学政、按察司佥事、候补参议,山阳陆氏十一代孙陆求可,字咸一,号密菴,别号月湄主修;康熙二十五年(1686年)岁次丙寅榴月,由岁贡生、候选教谕,山阳陆氏十二代孙陆志默,字毋躁,号讷广,最后完成印刷成书。 [13][22]盐城《陆氏宗谱》,光绪甲申年(1884年)刊修。 [14][23]《著作权相关案例裁判摘要》,《最高人民法院公报》2015年第7期,总第225期。 [15][24]孙炳元《陆秀夫事迹考》,《盐城师范学院学报(哲学社会科学版)》2000年第一期。 编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波

|