|

我的战地日记(43) 施劲松

后记 永做初心使命的坚定践行者

老山,祖国南疆一座普通的山,因为那一场战斗,成为一座战事之山,悲壮之山,英雄之山。40年前,边境腥风血雨,狼烟笼罩,40年后,老山处处埋忠骨,英魂犹在,她是祖国尊严和领土完整的地标,她是中国军人用鲜血和生命践行使命的不朽丰碑,她是多少退役老兵难以割舍的牵挂。

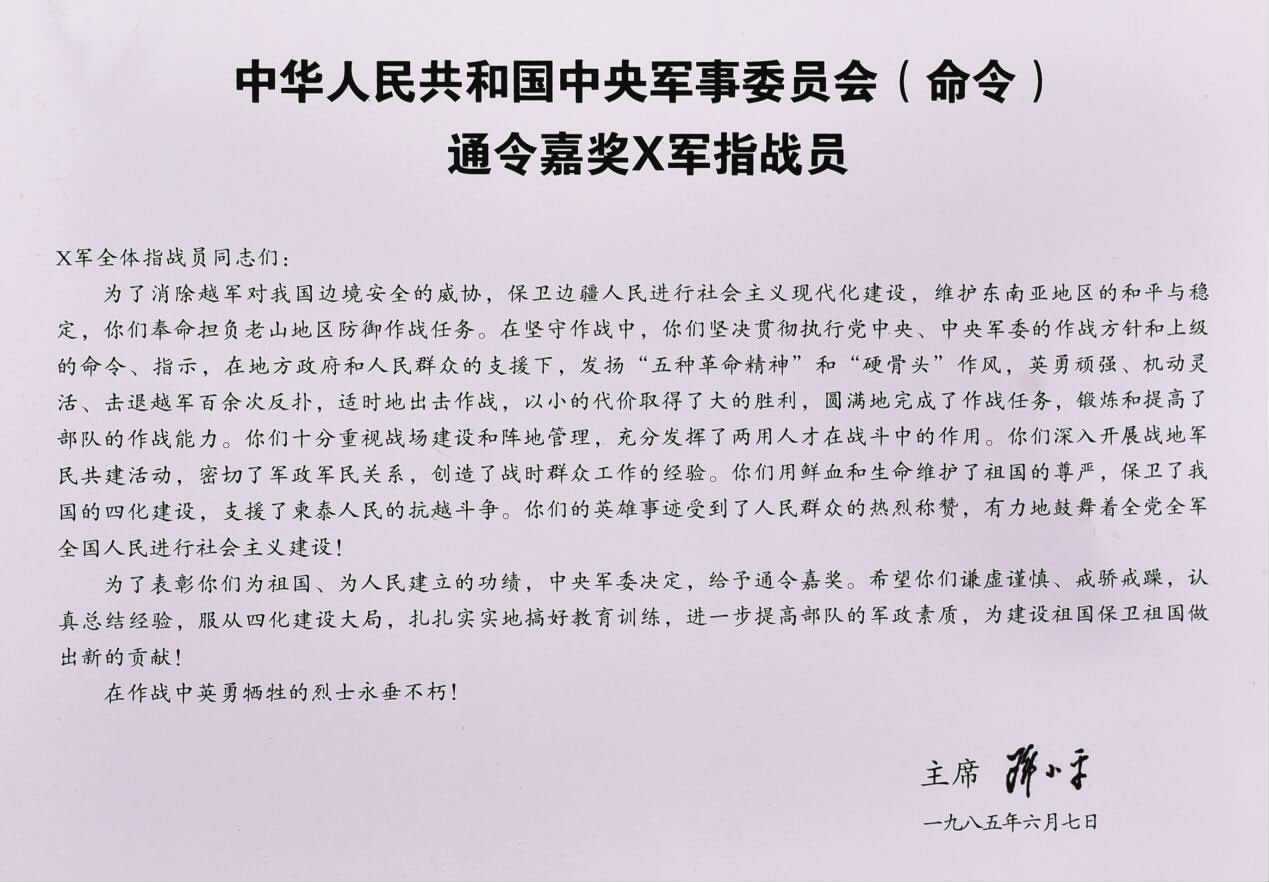

中央军委主席邓小平给我军签发嘉奖令

作为一名退役老兵,我有幸见证和参与了这场战争,40年前,我是师政治部最年轻的组织干事,如今已是两鬓斑白,也已过上了退休生活。 随着军队的深化改革,我们曾经战斗过、引以为傲的陆军第1师及所属各团建制撒销了,而且部队也各奔东西,参战的官兵转业的转业,退休的退休,退伍的退伍。参加这场战争的人都老了,对我们部队里的英雄人物和英雄事迹,再不推送出来,恐怕就推不出了。 有鉴于此,我拿起这支拙笔,不揣浅陋,把在1师轮战期间写的战地日记、采访记录的人和事,尽量原汁原味地加以整理并推送给大家。这里没有什么文学修饰,也没有什么逻辑思考,只是纪实和我的真情感受。我要把这些资料作为特殊的礼物,送给那些生活在和平阳光下的人们:战争是残酷的,我们的一切成功胜利,都应归功于党、归功于人民、归功于伟大的战士!

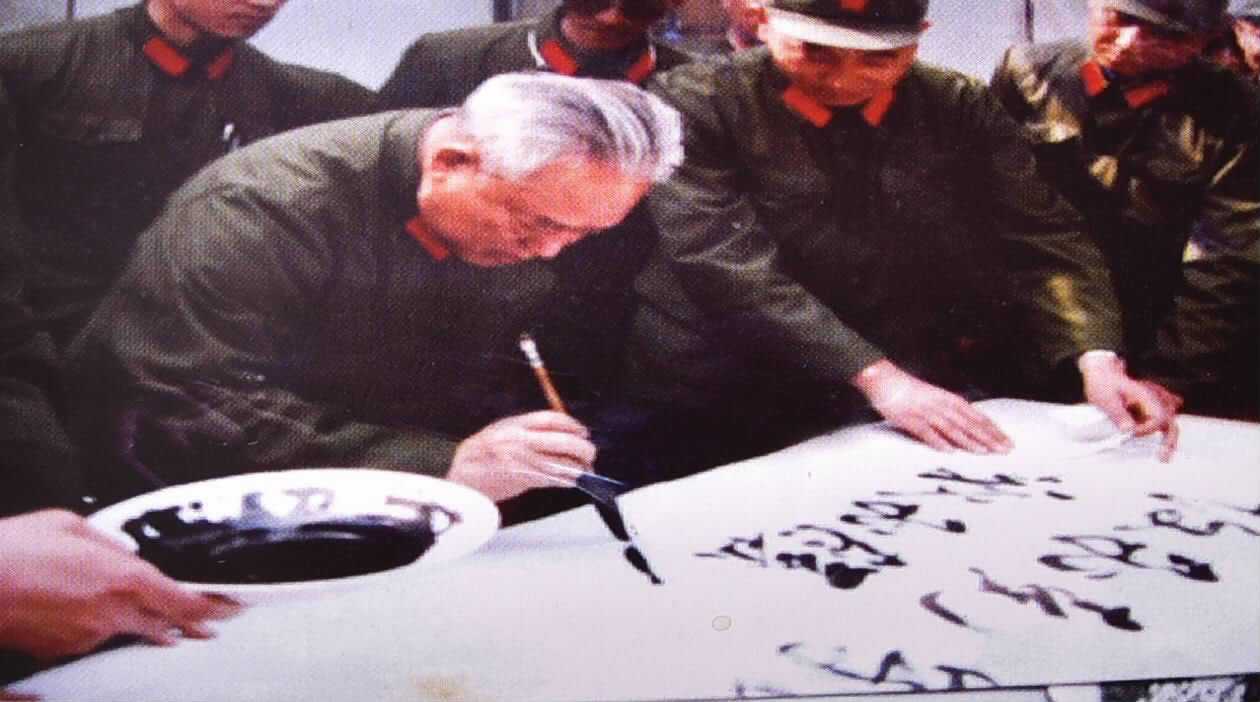

中共中央政治局委员、总政治部主任余秋里为我军题词

攻必克 守必固 战必胜

在整理这些战地日记的过程中,每当看到日记中一个个动人画面,我的思绪就会回到当年在祖国南疆的烽火岁月,就会思念魂牵梦绕的战友。 一次次,我的泪水模糊了双眼。多少断肠故事,多少人间真情。尽管战事已过去多年,带给亲人们那种撕心裂肺的伤痛却是永远的,烈士们为祖国留下了短暂的青春,给人们留下了永远的回忆,闪光的青春,血铸的军魂,灵魂不朽,精神永存。无论时光怎样流逝,世事怎样改变,烈士的英名与日月同辉,与山河永存。 一个英雄一篇感人故事,他们有攻打头阵的敢死队员,有独守阵地的坚强勇士,有拉响手榴弹与敌人同归于尽的英雄壮举,有长期蹲守猫耳洞的烂裆困境,有充满“年味”“兵味”和“硝烟味”的战地春联,有催人泪下的家书、血书、遗书和请战书……这些都生动地诠释了广大指战员用鲜血和生命缔造的以爱国奉献为核心的“不怕苦、不怕死、不怕亏”的老山精神。正如我的老军长、原中央军委委员、解放军总参谋长傅全有(参战时为1军军长)上将在回忆录中所说:“第一军可以自豪地说,他们打出了国威、打出了军威。以实际行动为南京军区增添了光彩,更为1军的历史添加辉煌的一页。” 青山巍巍,忠魂浩荡,我们永远不会忘记在老山那片烧焦的土地上,曾经用汗水、血水及身躯挡过敌人子弹的革命军人。为了共和国的旗帜能高高飘扬,一批批年轻而又勇敢的将士听从祖国的召唤,奔赴遥远的边关,用青春、热血和生命战斗在老山,担负起一代人的使命,扛起了共和国的脊梁!用青春、热血和生命,为国家改革开放赢得了几十年的和平发展环境! 在新的历史阶段,我们更要勇于接过历史的接力棒,赋予“老山精神”新的时代内涵,发挥更大的激励和引领作用,使之历久弥新、永葆活力、薪火相传,在推进中国特色社会主义事业,实现中华民族伟大复兴中国梦的进程中,焕发出更加璀璨的光芒。

作者简介:

施劲松,江苏省射阳县人,1959年出生,1978年12月入伍,大学文化,历任战士、干事、指导员、教导员、政治处主任,安徽省宁国市委常委、市人武部党委书记、政委,上校军衔,盐城市公安局副调研员、治安支队副支队长,盐城市公安局二级高级警长、三级警将警衔等职。1984年7月至1985年6月,参加老山地区对越自卫还击作战,时任师政治部组织干事。

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |