自20世纪80年代起,城市雕塑艺术在我国蓬勃发展,各式各样的雕塑随处可见,其中有不少是精品。盐城“大铜马”正诞生于这一时期,成为新四军历史和精神象征,也成为盐城人心目中不二的城市标志。

1974年盐城第一支交警队在“忠字塔”留影(张友余 摄)

“大铜马”地处盐城闹市区解放路和建军路的交汇口,这里曾是当年老城区最大的广场。“文革”时期,为了表达盐城人民对毛泽东主席的爱戴,建了个“忠字塔”。“文革”结束,“忠字塔”文字内容被其他标语替代。“大铜马”安家前,“忠字塔”改为张爱萍题词的“新四军重建军部纪念塔”。

上世纪80年代中期,建设新四军纪念馆和泰山庙,同处建军路的东西两侧,相距4公里多。在两者之间做一个相匹配的标志性建筑替代“忠字塔”,此设想得到众多人士的积极响应,也得到时任国防部长张爱萍同意和题字。标志性建筑经过专家和有关方面讨论商量,考虑到新四军“东进”时候,新四军领导就是骑着战马到盐城的,最好做一座新四军战士骑马的雕塑,塔名仍用现在“新四军重建军部纪念塔”。大家一致赞同,并拿出初步方案和具体设想。中共中央宣传部正式批复同意,在盐城改建“新四军重建军部纪念塔”。

做好雕塑的前提,必须找到好的雕塑家。经多方比较筛选,拟请中央美术学院教授、全国城市雕塑建设指导委员会主任王克庆。王克庆,又名王克安。当时中国顶尖写实雕塑大师,曾留学前苏联。他1933年1月20日生于安徽省含山县王家滩。曾任中央美术学院雕塑系负责人,雕塑艺术研究所负责人。多次任全国美展、全国体育美展、全国城市雕塑艺术展评委、主任委员等。

王克庆是名家大家,一般人不好请,秦兆桢市长代表盐城市委、市政府请出顾秀莲老省长出面,王克庆答应出山。他将从欧洲访问时候拍的252张有马雕塑的照片中选了3张,最后确定了一张作为参考。王克庆还来到盐城实地考察,详细了解并现场察看纪念塔所规划的位置及周边环境。在充分酝酿后,他提出:由于纪念塔处于四面高层建筑和车水马龙的闹市区,若将初步设想的铜马雕塑,设计成引吭嘶鸣、腾空而起的动态,会给人以一种不稳定感。为此,王克庆在经过仔细斟酌、多次画出设计和做出泥塑小稿后,最终确定了成型敲定的方案。

据王克庆夫人顾阿姨介绍,王克庆接的“大铜马”雕塑作为政治任务,时间紧,要求高,所以那段时间他成天不着家。由于雕塑体积庞大,王克庆只能在军博室外广场,雕塑制作又正值夏日高温酷暑,炎热难耐。

做雕塑需要大量的铜,计划经济条件下,要靠批文。秦兆桢市长还是请顾秀莲老省长牵线,经国家计划委员会领导同意批了8吨铜,资金由盐城市人民政府出。

说到“大铜马”还有一段趣闻,据当年的经办人、现已耄耋之年的高绪仁介绍,当时雕塑设计进展顺利,但却在浇铸上遇到了麻烦。

原来上世纪八十年代中期,盐城没有大型雕塑工艺铸造技术,要想成功浇铸高4米、长3.8米,重3250公斤的青铜雕塑,难度极大。为此,时任市文化局负责人葛石赶赴北京,找王克庆商讨此事。

据王克庆介绍,当时国内最好的雕塑工艺铸造技术在山东枣庄,威海的邓世昌雕像就是他们做的,提议让他们来承接浇铸“大铜马”。碰巧,枣庄工艺美术厂厂长也在王克庆那儿,葛石与他谈得很好,并签了协议。

事情看着很顺,可让人百思不得其解的是,葛石返回盐城后,那份铸造协议却如同石沉大海,没了消息。和枣庄工艺美术厂沟通了几次,电话里隐约听着有些不对劲。

原来上世纪80年代中期,刚刚改革开放,在计划经济体制依然与市场经济体制并行的背景下,工艺品不仅制作过程复杂,且损耗高,所使用的铜原料,除计划铜外,一旦超出只能议价,将会面临亏本。而枣庄工艺美术厂厂长与葛石定的协议,恰恰是按纯计划铜的价格签的。所以,已经实行自负盈亏的枣庄美术工艺厂想“软回”这份协议。

为了便于沟通,时任盐城市政府副秘书长季庆华,找到市京剧团的领导,想让其在团里找一位懂山东话的人,赴枣庄沟通。身为原市京剧团鼓师的高绪仁是青岛人,于是市政府就派他跟枣庄工艺美术厂沟通。拿着市政府开的介绍信,高绪仁乘车赶赴枣庄。

几经周折,枣庄市政府相关人员答应协调此事。但去了厂里,厂方的态度却还是显得很为难。解释说,厂长对市场价格不了解,签这协议没法做。因为议价的不光是铜,还有柴油、模具等。是啊,雕塑没有开工之前,其价格确实难以具体精算,所以厂里说不出差多少钱,只是感觉差太多了……

厂方为难之际,枣庄市政府王秘书长当场给出这样一番表态,他说:“盐城是革命老区,人家现在为纪念新四军在盐城重建军部浇铸雕像,这是有政治意义的。我们枣庄也属于革命老区。你们算一下差价是多少,我们枣庄再穷,也不差这点钱,市政府给!”

时任盐城市市长秦兆桢听了汇报,立刻表示这钱必须我们自己出。后来高绪仁又去了枣庄,商量完成工期运输问题。当时经济状况较差,各地公路破旧不堪,损坏严重,流传着“要看江苏到没到,就看汽车跳不跳”让人心酸的笑话,如果走陆路运输,厂方担心雕像会被颠坏。后经研究商定,双方决定走水路运输,这才按时将“大铜马”运抵盐城。

运输中的“大铜马”

“大铜马”到家,塔座早已做好,由黑色花岗岩砌成,四面呈梯形,背面朝东,刻有原新四军第四师师长张爱萍上将亲笔题词新四军重建军部纪念塔。背面朝西,刻有张爱萍上将审定的碑文,书法家鲍审手书。

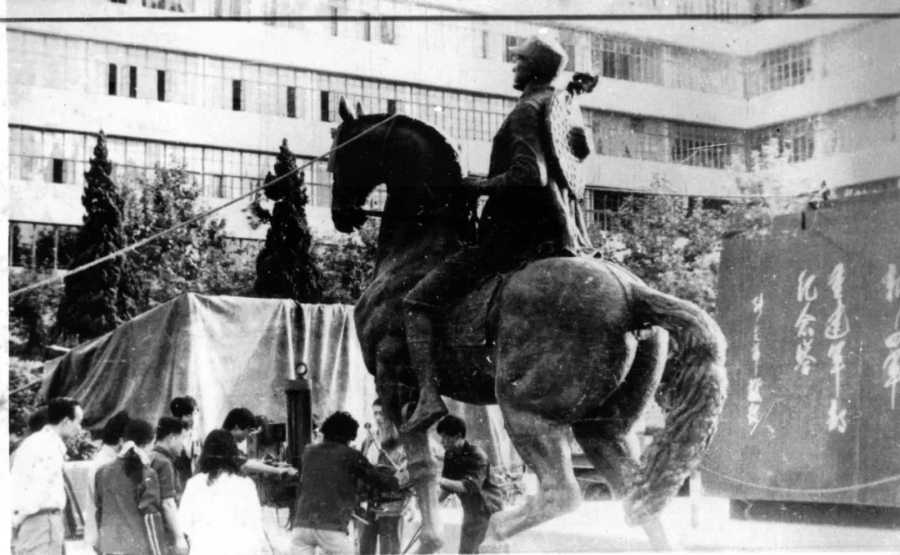

吊装前的“大铜马”,底座上张爱萍题字“新四军重建军部纪念塔”清晰可见。

1986年9月26号下午,“大铜马”正式吊装安家,矗立在市中心,这位高4米、长3.8米,重3250公斤的年轻威武的新四军战士,身背斗笠大刀,手握缰绳,骑在高扬前蹄的战马上,面向东方,昂首前进,象征新四军东进,开辟华中敌后抗日根据地。从此盐城有了新四军红色地标,成为许多人拍照留影,追寻红色记忆的首选之地。