|

朱庄纪事【16~20节】 姜茂友

16、恩人之一达大爷1080 在我落难的岁月里,虽然到处是“黑云压城城欲摧”,但也有人以不同的方式救援我。我铁铁记得有一次,夏天,晚饭后,在我家河北的队场上,召开批斗我的专场批斗会,朱兆瑄就在会场上调皮、发难加找茬,硬是把批斗会给搞黄了。 在我的人生道路上有五大恩师。如果没有这五大恩师,我就没有一个完整的人生,这五大恩师中缺少任何一位,我的人生轨迹就要提前拐弯。 按事件的发生时间顺序来说,我的第一位恩师是“达大爷”。“达大爷”叫朱宗达,朱庄姓朱的多,所以都叫他“达大爷”。如果不亏他,那我这辈子的学历只能是小学肄业。 达大爷跟我同为朱庄人。他在本公社的几所小学当过校长,以为人耿直著名。1969年,我在当了一年多“现行反革命”分子之后,又重新回到校园,就亏他的耿直! 大概是1969年春天的一个下午。两点多钟,一趟大队干部,甩着膀子,跟在大队书记后边,慢慢地往朱庄“摇”。

▲朱宗达校长和他的老伴李宏华老师。 我中饭碗一丢就到东弯岛里去割牛草,此时已经满载而归,重重的一担牛草,压在我稚嫩的肩上,我正脚步蹒跚,艰难地向牛房走去。突然眼前一亮,看见前边来了一趟干部,我本能地浑身一颤,一个趔趄,倒在了田埂边上的浮槽里。我正在挣扎,一双大手把我的牛草担子挪开,再把泥猴样的我从浮槽里拎了起来。 “这割的什么草啊,这么老,牛能吃吗?”一个恶狠狠的声音。 “像这个草一百斤能记几分工啊?你们看,还有七角菜呢!”一个阴阳怪气的声音。 大队干部们他一言你一语地说着狠话,我不敢抬头,不敢喘气,只是颤抖。 “挑不动,下回就少挑点格!”一个慈祥的声音,我偷眼看人,哦,是“达大爷”! “达大爷”夫妇都是老师,今年听说他调到口河小学当校长了,口河小学本来是小学建制,今年开始办“戴帽子”初中。就是这次邂逅,他让我第二天就坐到了口河小学初中一年级的课堂里。 如今说来,我这反革命的事,真是一个滑天下之大稽的事,本来起初就没有定性的过程,当然后来也就没有撤销的手续。 “达大爷”早就看出我被打成现行反革命分子的事是很滑稽的,后来我父亲又在“文革”中死得悲惨,羸弱的母亲带着我们四个孩子生活艰难,我骨瘦如柴难以胜任繁重的农活,所以他早就想建议让我继续上学了。这天,他触景生情,就便跟几位大队干部开了口:“姜家的这个小章子(我的小名),又没得个老子,十来岁个人,什呢反革命不反革命的呀,小家伙长得一把卡子,哪块能做什呢生活啊,依我看,你们不要伤良性了,明格把他跟我去上学拉倒了!” 我的反革命生涯大概是从1967年秋天到1969年春天。这期间我经历了辍学、被批斗、父亲去世、哥哥去浙江接班等几场暴风骤雨,虽然时隔一年多,但再上学时,我似乎懂事多了,朦胧中觉得不好好读书就对不起人家达大爷。

17、恩人之二乔主任1077 我初中毕业之后,又因为没被贫下中农推荐,只好再次回到朱庄务农。此时,又多亏我人生道路上的第二位恩师乔主任,让我续读了高中。 乔主任叫乔宗亮,跟我虽然同是朱庄生产队人,但无亲无故。他曾任朱庄生产队会计多年,后被提拔大队副书记、公社革委会委员、公社革委会副主任。 1972年春节过后,开学一个多月了,我才插班上高中,这得亏他!如果不亏主任,我的学历只能止于初中。 自从“文化大革命”开始,初中毕业上高中,就不凭考试了,而是凭学生所在地的贫下中农推荐。那时,初中生能读上高中的毕竟是少数。 我所在的朱庄生产队,那年就有8个初中毕业生:郑必秀和郑必俊姐弟俩,朱兆瑞和朱丽华姐弟俩,还有左文明,郑维凤,朱祥,我。上高中的名额是两个。 说句良心话,对“高中”这两个字,我想也没敢想。朱兆瑞和朱丽华是同胞姐弟俩,他们的父亲是某公社革委会主任,他们俩肯定要上一个。还有一个,不用说肯定是朱祥。朱祥的父亲朱茂功,是盐城下放来的,干部到底有多大,一般人说不清,但下放后在公社的粮管所里当副所长,糠条子、米条子、油条子,口袋里一掏就有。

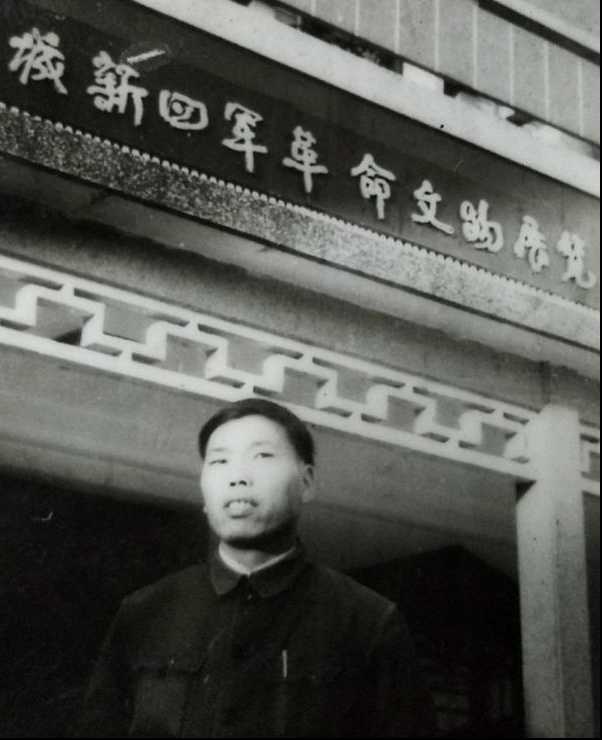

▲乔宗亮,时任钟庄公社革委会副主任。 所以,朱兆瑞和朱祥都被贫下中农们推荐得榜上有名了。正月十二,他们开学读高中了。 没想到奇迹,又在我的身上发生了! 那天下午,我正在跟着一帮社员们学着做秧池窝子呢。所谓秧池窝子,也就是稻种落地发芽长成小秧苗的地方。水稻的生长过程,是先育小秧苗,然后再从秧池窝子里起秧(拔秧),移栽到大田里。我正卷起裤脚,站在水田里,跟着老把式学着用木锨把秧池板子一一地塌平。 突然,大队通讯员跑来叫我,说是大队朱书记叫我到大队去一趟呢!居然是通知我明天去钟庄中学找一位姓彭的校长报名上学。 事隔好久,我才知道事情的来龙去脉。原来,今年全公社800多名初中生考高中,我的成绩是全公社第二名,第一名是我的同班同学好朋友徐道章。而朱祥,尽管他的语文也考70多分,但是他的数学只考了2分。 一天,公社祁副书记跟乔副主任饭后闲聊,天南海北,扯到了学校招生的事。 乔副主任问:“你原来当过钟庄中学的校长,我问你个事,现在高中招生,是喜欢考二名?还是喜欢考二分?” 祁副书记被问得莫名其妙:“哎,我说老乔,你不要拐弯抹角,有话你就直说!” 乔副主任说:“有个学生考全公社第二名,现在在家里做生活呢;另外有个学生,只考二分,现在坐在钟庄中学高中课堂呢!” 祁副书记有点急不可耐了:“哎老乔,你说是全公社第二名的没录取,把只考二分的录取了,怎么可能的事呢?不可能呀!我拿张纸把你,你给我写清楚,我明天就查!” 乔副主任这么一说,祁副书记这么一查,成全了我的高中梦!

18、恩人之三侠老师1079 我之所以能上大学,得亏我的一位表姐夫、我初中的数学老师郑士侠老师的一顿训、一顿骂、一顿劝!如果不亏“侠老师”,我的学历只能止于高中。所以,他是我的又一位恩师! 1977年11月5日傍晚,身为朱庄生产队会计的我,正在朱庄东弯岛那棉花棚子边上帮小学生称棉花时,大路那边一个行人向我招手,我眯眼一看,是“侠老师”(周围三庄的人都这么称呼他)!“侠老师”很惊讶地问我:“你怎么还不复习考大学?” 说实话,今年恢复高考,我也从广播喇叭里听说了。但这消息对我来说太遥远,因为这是全中国在经历了“文化大革命”之后恢复高考的第一年,同时坐在一个考场里的将有从1966年到1977年前后共12届的高、初中毕业生,同考一张试卷。所以,我总是在想,我数老几?大学在哪里?我在哪里?我是谁?我能上大学吗?就是真的凭考?我真能考上大学?就算考上了还真能让我上大学?一连串的问号,我把自己问得瞠目结舌、灰心丧气。 “侠老师”跟我讲了三条,我刻骨铭心地记到今天: 第一条,凭不凭考。“中国解放后,上大学就是凭考,后来被‘文化大革命’搞乱了。现在粉碎‘四人帮’了,恢复高考了,就是凭硬本事考!”他还现身说法,说他本人就是凭考试读的师范。 第二条,和哪些人考、和哪些人拼。“侠老师”说:“能不能上大学,要看是哪些人考大学,现在是乔宗贵、朱兆红、徐道章、郑立夏、郑尧祥、郑立志等等,他们这些人跟你一起进考场,他们能考,你为什么不能考?大学反正要收那么多人,你只要考得过他们就行!‘矮子里面数壮丁’,这句话听过吗?你只要在这批人里不矮,那你就行。”

▲郑士侠,既是我的大表姐夫,又是我的初中数学老师。 第三条,考什么。“就考你们学过的东西呀,无非是语文、数学、历史、地理、政治、作文,凭你的基本功,语文成绩、数学成绩,都好,有什么不能考的,我敢打赌,只要你考,就肯定有希望!如果你连考场都不敢进,那你就是孬种一个!”“侠老师”激动了,语速越说越快、声调越说越高了。 “再说了,明年春天,你前后一看,人家都东南西北上大学去了,你还在家做你的会计,你的远大志向就是做这朱庄生产队的会计,就这么朱庄这么大个出息?你这没出息的东西!……”西边的太阳早已落山了,天已经完全黑下来了,“侠老师”还在慷慨激昂地训我、骂我、劝我! 侠老师走后,我也没心思像往常一样把棉花棚子里里外外打扫得干干净净的了。而是独自一人站在棉花棚子门前,仰望着天空的星星,好像一个个都在挤眉弄眼地嘲笑我,我发呆,发愣,发懵,我在回想刚才“侠老师”所说的每一句话。我立即去跟大队朱书记请假,从明天起我要复习考大学。 尽管27号就要开考了,今天已经是5号了。知道牛过河了,我也要拽尾巴!

19、养鸡养兔打草包1065 入籍朱庄,昭示未来:我迟早要回到朱庄当农民。那时上大学靠推荐,我是少年反革命,可能推荐到我吗?从小就是觑觑眼,更不可能去当兵,再说当兵政审更严格。所以,我早就看好了未来:回朱庄当农民。所以我早就警诫自己:可得认真学习做农民呀! 养鸡 我在被打成现行反革命的日子里,不但跟着姜三爹爹养过牛,我还跟着退伍军人乔宗山,养过鸡呢。为了减少喂料,我们把鸡笼放在一只三吨水泥船上,哪里收麦了,收稻了,我们就把船撑到哪里,把鸡放出笼子,赶到收完庄稼的农田里觅食。我们两个人就钻进船的后舱里睡觉。那鸡屎味真是熏得够呛。晚上,我只要站在船边上,“笃笃笃”地敲一敲竹筒,鸡就一个看一个地闻声而上船入笼了。有一次,朱宗奎用手扶拖拉机耕田,拦住了鸡子上船的去路,吓坏了它们,走散了不少鸡,第二天发现有不少鸡吓得钻进了刚耕翻过的犁铧垡头下边。 养兔 这可以说是我家传统副业,在朱庄独我一家。父亲在世时,每年回家帮我们钉兔笼,他去买来毛竹,劈开,用洋钉子钉,四角楞正,有模有样,还有门。我们放学后到地里去挖兔草。个把月剪一次毛,拿到钟庄小街上的供销社就能卖钱。最多时,我们家把兔笼摞起来,养过六七十只兔子。父亲去世后,哥哥去了浙江,我也没什么经验,只知道喂青草,剪兔毛,兔子屙稀屎,生眼眵,我就束手无策,所以后来就没法养了。 打草包 请木匠用几根树棍做一个简单的支架,吊上草包扣,稻草绳做经,稻草做纬,先打成大约100厘米宽、260厘米长的草片,再把草片对折后适当留有封口,缝成大信封似的草包。草包的主要用途是在发大水时灌装烂泥打坝。打草包的主要工具,除了用树棍做草包架,再就是用结实木材刻凿而成的草包扣和一根毛竹片削成的“掭”,原料就是草绳和管草。所谓管草,就是整齐的稻草。我哥在家时,我们兄弟俩合作,哥哥端扣,我添草。哥哥走后,我就和大妹妹合作,我端扣,大妹妹添草。拿“掭”的技巧,是要在时间上恰到好处,穿进与抽出的速度要快。慢了,就有可能被“扣”壳下去,轻者耽误时间,重者,那“掭”就被壳裂了。拿“扣”的技巧,在于不轻不重,重了,草包的质量当然好,但用草多了,而且速度慢,轻了,质量太差,价钱低了。 最好的草包三角三分钱一条,孬的也能卖二角七八一条。最苦最累的要数卖草包。别人家数量多,撑船去卖。而我家老是急乎乎地等钱用,又等不及跟别人家的顺船,就自己想办法去卖。那东西虽然不重,但是榔槺,一张草包有办公桌面大小,每张三斤多重,抬也不好抬,背也不好背,拎也不好拎,最后只好用头顶。妈妈帮我们用细绳把三五张草包“码”(缝)到一起,我们顶着就跑。但是遇到大风,那也是够呛!

20、拾粪张卡张丫子1078 拾粪 到野地里拾狗粪,还有到路边的偏僻处拾人粪,那时农村没有厕所,在路边随便寻个偏僻处拉屎是正常的事。拾粪的家伙,是一只柳编的粪兜,一根粪勺,到铁业社买个铁打的勺头,回家请人用细树棍装个柄即可。出去拾粪时,把粪勺柄横在左膀子上,挑着粪兜,到处转悠。天麻花亮就出门了,拾一转粪称给生产队,再回家吃早饭、上学。收粪的人按质论价,有三四分钱一斤,也有头二分钱一斤。一个早晨一般会拾到三四斤五六斤不等。 张卡 张卡有两种,都是捕鱼。卡,指一种让鱼食后卡在嘴里进不去、出不来的卡子,多用细竹枝简易地弯曲而成;张,指的是把饵装在卡上捕鱼。一种是把卡系在长线上,用船把长线撒在大河里张卡捕鱼;另一种是把卡系在头二尺长的芦柴上,把芦柴插在沤田或水槽里张卡捕鱼,此种只捕鳅鱼。我说的张卡是后者。刚到朱庄,一切都是新鲜的。一到冬天,跟着人家到沤田里去打冻鱼;一到春天、夏天,就跟着人家去张卡。最辛苦的是初春到沤田张卡,沤田的水面上封着一层薄薄的冻,傍晚插卡,天亮收卡,加上我人小,个子矮,齐大腿根陷到淤泥里了,两个小腿冻得通红通红。 张丫子 丫子,名词,指的是一种当时用芦柴编制的捕捉黄鳝的工具。张,动词,指用丫子捕捉黄鳝。黄鳝,朱庄人称长鱼。多为傍晚时把事先穿好蚯蚓的丫子放置在水稻田的圩边上,次日天亮前收丫子倒出黄鳝。我为了苦钱交书钱学费,大概从头十岁就开始张丫子了。开始五六把丫子学着张,后来最多时张过二三十把丫子呢。正常情况下,10把丫子每天一早起码能收获头二斤黄鳝,每斤黄鳝能卖二角到二角五分钱,大黄鳝能卖三四角钱一斤呢。张丫子这活不重,但是技术活,放学后要做作业,早上要赶着上学,再要张丫子,时间上够紧的。还会惹麻烦。有时丫子被别人偷倒了,有时丫子被人甩到秧田中间去了,有时水稻田的水漏了往往就会找到张丫子的人。倒丫子,听声音辨别。把公丫筒一摇,“笃笃笃”的声音多是长鱼;“不耷不耷”的声音多是鳅鱼;“赤嗤赤嗤”的声音多为蛇。 打楝树果子 在那个苦涩的年代里,到处都是那苦涩的楝树。一棵三五年的楝树,一年能打三五十斤果子,那果子送到供销社里就是钱。据说,那东西能做酒,但更多的人说是用它来做肥皂。 割浆草 浆草,也就是秋天收储留着冬天给牛吃的草。我们割了卖给生产队,五厘钱一斤,生产队晒干了,给牛过冬。 做农活 每年的暑假、寒假、夏忙假、秋忙假,我都要百分之百地参加生产队正儿八经的农活。破垡、割麦、割稻、点腊肥、挑猪脚灰、起秧、㩍墒,这些农活,我都是有空就做,平时记工分,到年底决分时就是钱哪。“决分”,也就是生产队年底一次性决算。夏季麦口里有一次分配,那叫“预分”。

未完,待续......

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |