|

朱庄纪事【21~25节】 姜茂友

21.再穷不能不读书1177

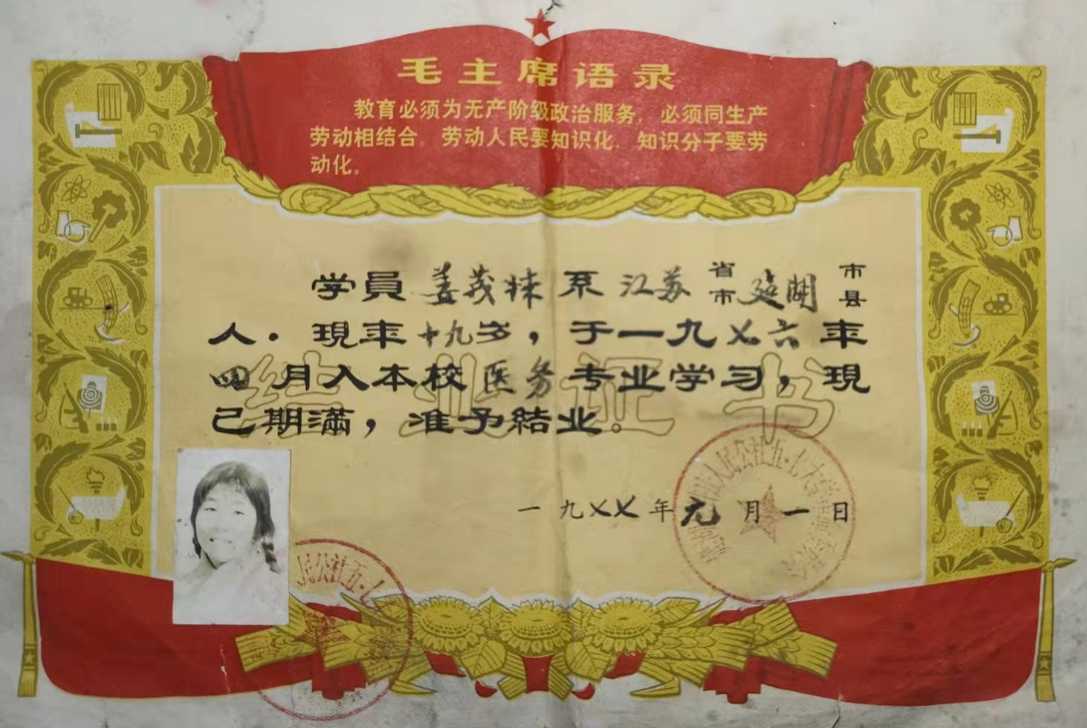

▲1977年,我初中毕业的大妹姜茂妹获得了“大学文凭”,因为发证单位是建湖县钟庄人民公社五·七大学革命委员会。

20世纪60年代,对我家而言,可以说是个黑色的年代: 1962年,母亲带着我们兄妹四人从浙江下放朱庄; 1964年,在朱庄刚建了一年的新房子,锁起门来失了一把火; 1967年,13岁的我,被打成现行反革命; 1968年,45岁的父亲,在“文革”乱世中死于非命…… 我父亲1968年底去世,17岁的哥哥1969年初去浙江接我父亲班。母亲已被折磨成一个老病鬼子。1969年初开始,我上初中,大妹妹上五年级,小妹妹上三年级。

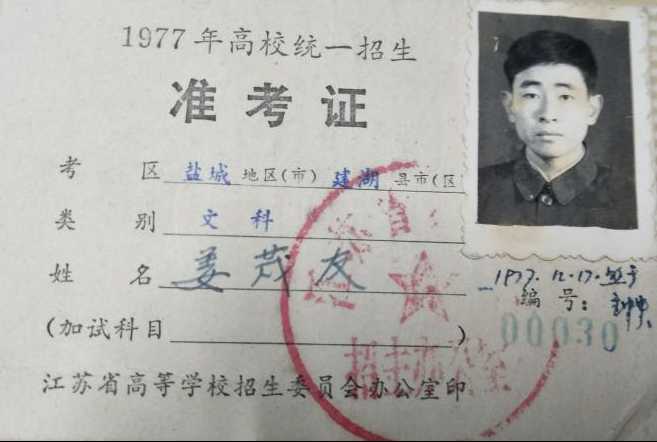

▲这是我当年参加中国恢复高考制度后的第一次高考时由盐城地区组织的初考《准考证》。 考试地点:钟庄中学。 考试时间:1977年11月27日 上午08:00-10:00考数学; 下午14:00-16:00考政语。

▲这是我当年参加中国恢复高考制度后的第一次高考时由江苏省组织的统考《准考证》。 考试地点:建湖县朝阳小学 考试时间:1977年12月23-25日

那时,我二叔竭力反对我和两个妹妹继续读书。但是,我母亲却坚决主张:再穷不能不读书!她还老念叨:要得出人头,就在书中求。有时我二叔急得口出粗言:“书中求,书中求,求你个屁,求你个死人头!你拖个讨饭棍去求吧!” 母亲从下放就开始淌眼泪,失火时,她顶着火势冲进屋里抢东西,被烟呛得厉害,患上气管炎。加之此后走进里哭,走出外哭,紧接着父亲去世,三五年的折磨,母亲患上了严重的咳病。厉害时咳得捶胸顿足,那声音就像是一台空气锤在作业,轰隆轰隆。加之她从出生就没正儿八经干过庄稼地里的活,所以此时,更是不能动弹了。就是这样的家庭,母亲率领着我们,“爬雪山,过草地”,终于让我读完高中;大妹妹读完初中,又读完五七农大;小妹妹读完高中。

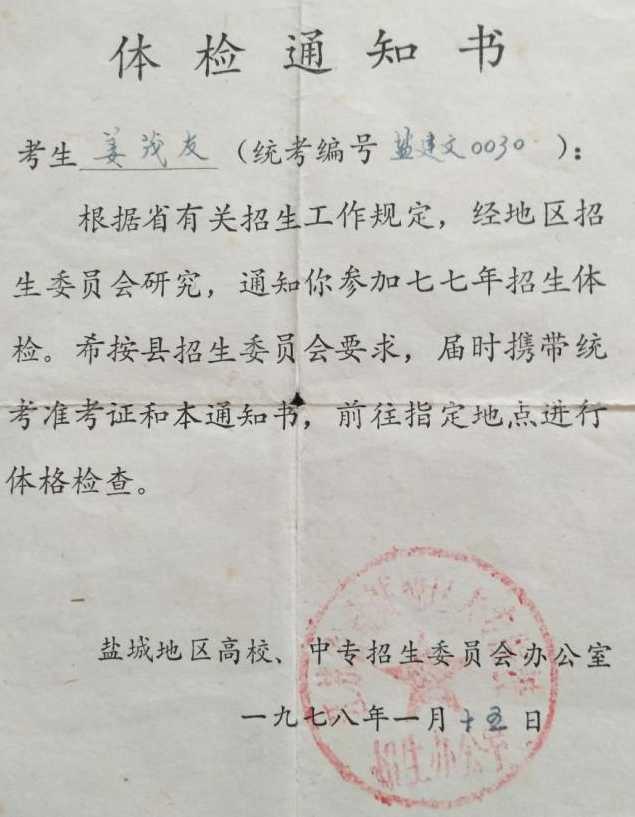

▲经盐城地区初考和江苏省统考两次选拔,我终于接到了由盐城地区高校、中专招生委员会办公室颁发的《体检通知书》。 体检地点:建湖县人民医院 体检时间:1978年1月21日

当时,我哥哥的户口还在朱庄,他是每年要到朱庄来拿粮食换粮票到浙江去吃饭。那么,我家在生产队就有五个人口,按当时的水平,每年每个人口要从生产队付回粮草的钱款大约在四十一二元,全年我家就欠生产队210元左右的粮草款。我和大妹妹一边读书一边做活,还有母亲很少做点儿力所能及的零星农活,全年能做一百三二十个工日,每个工日大约一块钱。这样算来,还要欠生产队七八十块钱,实在没有办法,只好卖周转。也就是说,生产队就把我家欠钱的部分粮食卖到粮管所去,发给我们家一本《周转粮本》,我们自己拿着本子,到粮管所去买粮。本来这稻麦,生产队给我们是八分钱一斤,而到粮管所去买时就是一角三分七厘钱一斤,而且质量还绝对没有生产队的好。但是没办法。真正是越穷越喝卤。 这样的苦日子,除了母亲带领我们苦撑,还有哥哥的支持,他虽然每月只有27元工资,他自己每月留10元过日子,其余的一分不少按时按点寄回家来,给我们娘儿4个买周转粮,买衣服,交书钱学费,过日子。

22.卧薪尝胆五年半1064 我在初中三年,是疯狂演戏的三年。这三年使我由反革命变成了小明星。最有名的是演《沙家浜》:我演刁德一。前后在南郑大队六个生产队、姜湾大队六个生产队、陆庄大队四个生产队、向阳大队八个生产队演出。不但以学校组织演出,还经常跟南郑大队文艺工作者们联合演出,还到公社里去汇报演出。 特别是到了秋忙假和夏忙假,别的同学都去参加劳动,我们却到处去演出。 我所读的高中叫建湖县钟庄中学。它是一所全日制中学,从初中一年级到高中二年级。那时是个转轨时期,初中又改回到二年,高中是二年,但我们这届是读二年半,由春季招生又改为秋季招生了。我是1972年的春节后进入高中,在1974年7月离开学校。

▲这是我在钟庄中学高二(3)班寒假时的一份《家庭报告书》,尽管落款没写时间,但推算是1974年1月春节前。我的政治、语文、数学、外语、物理、化学、作文、劳动八门功课是优秀;习字和体育两门功课是良好。右下方盖的是班主任盛同和老师的篆字印章。

我在钟庄中学读书时,比较熟悉和有所攀比的有三个圈子。 第一个圈子是亲戚圈。当时跟我同校的亲戚有:姨妈家的大儿子曾宏逵在高二(2)班、姨妈家的二儿子曾宏达在初二(2)班、舅舅家的大儿子陆正琪在高二(3)班、舅舅家的二儿子陆晓琪在初二(1)班、二叔家的女儿姜茂扣在初二(1)班。 第二个圈子是同大队圈。仅陆庄大队就有朱庄生产队的朱兆瑞和陆庄生产队的曾维凤在高一(2)班,朱庄生产队的朱亚林在初二(1)班,陆庄生产队的曾维春跟我同在高一(3)班、曾正权在高一(1)班、曾维奎在高二(3)班。 第三个圈子是初中同学圈。那就是有10多人都是从口河学校的初中来的, 如孙良琴、王春香、郑尧琪、范金兰、郑皆华、徐道章、周步青、郑士友、朱兆瑞、郑宏秀、邱明慧等。 在各自的圈子里,大家都有个攀比,谁有什么好消息或是坏消息,立即就传到圈子里去了。谁也瞒不住谁。所以我卧薪尝胆,拼命努力,丝毫不敢懈怠。 门堂子里是“钟中青年”的黑板报,我所在的高二(3)班总是出得最勤,内容总是最吸引眼球,版式总是最好看,总是受到学校表扬。我和高二(2)班的郑立夏、高一(2)班的马锦芬,三人担任了学校宣传队的队长,在李洪涛老师带领下,我们排演过大型历史剧收租院,批孔子时,我还演过孔子从坟墓里爬出来呢。还演过不少外语小戏,特别我自己编的“活报剧”《标点符号访钟中》,在全校引起轰动。 那时,我的作文经常被汤玉泉老师在课堂里评点。汤老师亲手帮我修改的小说《冬伯伯》手稿,我至今还珍藏着呢。那时,我们宣传队要说写,就是我这一支笔!对口词、表演唱、数来宝、三句半,我是手到擒来。

23.诸亲六眷齐伸手1051 熬过那五年半,我母亲是高强度的艰辛与坚忍,我们兄妹几人是拼了命地奋斗与努力,还得到我家几位长辈的接济和帮扶。 在我的印象中,我二姨家在当时是富裕殷实的家庭。我妈兄妹三人,我妈是老大,二姨是老二,大舅是老三。二姨家住在钟庄小街的街心里,属于“市中心”地段。离我们大约二三里地。二姨父先在一家商店站柜台。二姨在一家饭店端盘子。在我的印象中,我们家在农村那些年,我二姨家对我家的经济支持是最大的,我二姨当时是我母亲心中的中流砥柱。我家过年没钱买肉了,立夏没有鸡蛋了,过端午节没有糯米了,开学没书钱学费了……凡是遇到困难的时候,我妈总是到姨家去。现在回过头来看看,二姨大不了就是在公家饭店里当服务员。但当时在我们这些孩子眼里,二姨整天跟油条、烧饼、面条、米饭、熏烧肉打交道,那可真是太伟大了,太富有了,太奢侈了,太了不起了! 我们每次走到二姨的饭店里,二姨总要端碗面条给我。彼时的面条分大面和小面两种。所谓小面,就是分量相对少些的阳春面。所谓大面,就是分量相对多些的面上还加些盖浇内容的面。当时的盖浇,多半是几片白切熏烧肉。我舍不得吃,总想着法子揣几片到火柴盒里带回家给妈妈吃,可妈妈总说她吃荤腥会拉肚。 每次到姨父的小店里,戴爹爹、姨父总要拿块薄荷糖给我。 我的大姑父是位农村大队书记,大姑常年在家养母猪下小猪崽卖钱。我家到他家捉小猪,常常是等到猪出栏了,才来还小猪崽的本钱。 我的老姑父是位军官,当时他们全家在广州。经常隔三岔五捎些穿的吃的回老家。有时是邮寄,有时是顺人捎带。对我老姑来说,她这边有三个哥哥和两个姐姐家,只有她大姐即我大姑家经济稍好些,其它人家都不行,所以老姑一带就是好几份回来,但每次都有我们家的一份。有时是被面子,有时是蚊帐,有时是饼干,有时是钱。 我的外公,解放前就有一手好的烂面手艺。解放后就在公社供销社里炸馓子。我经常得到外公给我的碎馓子、月饼馅心、半边金刚脐,还有一毛八分的零花钱。后来才渐渐地懂得,整馓子、整月饼、整金刚脐都要过数记账的,所以外公只能弄碎带给我。 我的两个叔叔家也都很穷。但在劳动力上,还是得到他们很多帮助。每次猪圈里往外出猪脚灰,出过猪脚灰后每次往猪圈里垫泥土,都是体力活,我的三叔和他的大儿子茂红、三儿子茂龙,可没少给我们出力。每次付粮、付草,要从河北运到河南来,还要经常把稻子运到碾米厂去“机米”,也都亏三叔他们撑船、摇橹、上船、下船地忙活。二亩自留地,要收,要种,要上水,要放水,要搁田,要耕,要播,这些方面也得到二叔、三叔以及两个婶婶的大力帮助。

24.我在朱庄当农民1225 我1974年7月10日离开钟庄中学,回到朱庄家中休息个把月,8月15日下午正式出工——有生以来第一天当农民。时隔46年,我回朱庄去拍了下边这张照片。这闸门外侧的河就是南北走向的西梁垛港。闸内就是朱庄生产队。闸的两侧有对应的槽子,所谓放闸板,就是把尺把宽、丈把长、四五寸厚的大水泥块子(即闸板),一块块地放到闸槽里。外边的挂门是“保险门”,或说是“加强门”。内潮大时外门没法关,只有趁外潮大时才能顺势关门。1974年8月15日的晚上,我参与下闸板,就是在这座闸上干的活。

▲朱庄河闸。2020年4月2日摄于朱庄。

我记日记50年了。第一篇日记就是它!它既是我人生的第一篇日记,也是我第一天正式当农民的日记:

1974年8月15日 农历甲寅年六月二十八日 星期四 出工0.4天 下午和郑必正、朱兆璜、姜茂红在河南西大堆姜维武家后边大缺口处踏棉花田的水。 我是有生以来第一次踏水车,常“叉鸡”。 晚上,在河北庄子西边下闸板。每年这辰光都要发大水。所谓闸板,实际上就是尺把宽、丈把长、四五寸厚的大水泥块子,两头有铁环。用绳子系着,往闸槽里放。那东西挺重,两头起码各要有四五个人才能弄动。在每块闸板之间垫上一根稻草要子,以防漏水。 “广阔天地绘蓝图”,我人生的第一笔墨水就是这样涂上了一张白纸!

我在的朱庄一共当了1365天农民。据日记统计,在这1365天中,我合计出勤1126.4天,占82.5%。其中在公社误工122.8天(包括到公社开会、民兵训练、文艺会演、抽到文化站编小戏等),在大队误工133天(包括到大队开会、民兵训练、扫除文盲、会计预决算、文艺排练和演出等),在生产队实际参加劳动870.6天;事假198.7天,病假40.3天。在这1365天中,我还兼任生产队会计905天。

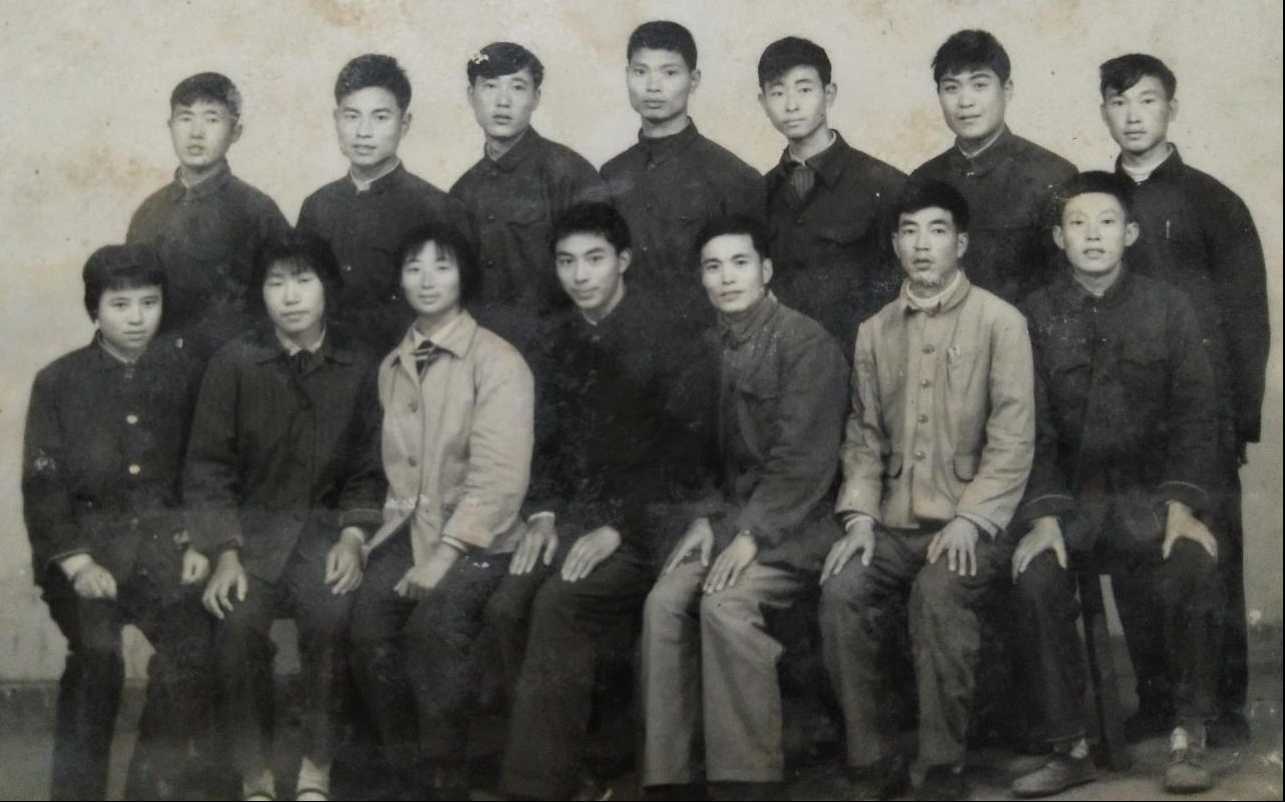

▲钟庄公社参加团县委召开的先进团支书会议人员合影 1975.11. 后排左起:左文国、洪志瑞、杨义昌、陶万谟、姜茂友、孙永领、? 前排左起:柏?、施为书、任玉梅、任加扬、黄其良、符?、?

姜茂友农民日记出勤汇总表: 时间 | 当月天数 | 合计出勤 | 在公社 | 在大队 | 在生产队 | 休息 | 病假 | 做会计 | 1974.07. | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1974.08. | 31 | 10 | 1.5 | 2 | 6.5 | 21 | 2.5 | 0 | 1974.09. | 30 | 28.5 | 0 | 23.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 1974.10. | 31 | 27 | 1.5 | 2.7 | 22.8 | 4 | 0 | 0 | 1974.11. | 30 | 25 | 0 | 9.7 | 15.3 | 5 | 0 | 0 | 1974.12. | 31 | 11.5 | 0 | 7.6 | 3.9 | 19.5 | 0 | 0 | 1975.01. | 31 | 27.5 | 8 | 12.5 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 1975.02. | 28 | 20 | 7.5 | 1 | 11.5 | 8 | 0 | 0 | 1975.03. | 31 | 25.7 | 5 | 4 | 16.7 | 5.3 | 1.5 | 0 | 1975.04. | 30 | 21.6 | 4.7 | 2.3 | 14.6 | 8.4 | 4.5 | 0 | 1975.05. | 31 | 29 | 3 | 0 | 26 | 2 | 0 | 0 | 1975.06. | 30 | 27 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1975.07. | 31 | 21.5 | 2 | 0 | 19.5 | 9.5 | 3.5 | 0 | 1975.08. | 31 | 21.7 | 2 | 0.5 | 19.2 | 9.3 | 4.8 | 0 | 1975.09. | 30 | 27 | 7 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1975.10. | 31 | 28 | 1 | 0.5 | 26.5 | 3 | 1 | 18 | 1975.11. | 30 | 29 | 9.5 | 0.5 | 19 | 1 | 0 | 30 | 1975.12. | 31 | 30 | 2 | 8 | 20 | 1 | 0 | 31 | 1976.01. | 31 | 30.5 | 6 | 2.5 | 22 | 0.5 | 0 | 31 | 1976.02. | 29 | 27 | 5.5 | 3.5 | 18 | 2 | 0 | 29 | 1976.03. | 31 | 29.5 | 8 | 3 | 18.5 | 1.5 | 0 | 31 | 1976.04. | 30 | 22 | 1.5 | 3 | 17.5 | 8 | 0.5 | 30 | 1976.05. | 31 | 28.5 | 4.5 | 0.5 | 23.5 | 2.5 | 0 | 31 | 1976.06. | 30 | 29 | 2.5 | 0 | 26.5 | 1 | 0 | 30 | 1976.07. | 31 | 29.5 | 3.6 | 6 | 19.9 | 1.5 | 0.5 | 31 | 1976.08. | 31 | 24.5 | 1.5 | 2.5 | 20.5 | 6.5 | 3 | 31 | 1976.09. | 30 | 27 | 1 | 1 | 25 | 3 | 3 | 30 | 1976.10. | 31 | 30.5 | 2 | 1.5 | 27 | 0.5 | 0 | 31 | 1976.11. | 30 | 29.5 | 1.5 | 5.5 | 22.5 | 0.5 | 0 | 30 | 1976.12. | 31 | 28.5 | 3 | 3 | 22.5 | 2.5 | 0 | 31 | 1977.01. | 31 | 28.5 | 4 | 2 | 22.5 | 2.5 | 2.5 | 31 | 1977.02. | 28 | 24.5 | 0 | 2 | 22.5 | 3.5 | 0.5 | 28 | 1977.03. | 31 | 31 | 6.5 | 1 | 23.5 | 0 | 0 | 31 | 1977.04. | 30 | 28 | 1.5 | 0.5 | 26 | 2 | 0 | 30 | 1977.05. | 31 | 28.5 | 4 | 0.7 | 23.8 | 2.5 | 0 | 31 | 1977.06. | 30 | 28.5 | 1 | 1.5 | 26 | 1.5 | 0 | 30 | 1977.07. | 31 | 30.5 | 1.5 | 2 | 27 | 0.5 | 0 | 31 | 1977.08. | 31 | 25.5 | 2 | 0.5 | 23 | 5.5 | 5 | 31 | 1977.09. | 30 | 25.5 | 1.5 | 0.5 | 23.5 | 4.5 | 2.5 | 30 | 1977.10. | 31 | 30 | 1 | 0 | 29 | 1 | 0 | 31 | 1977.11. | 30 | 7 | 0 | 0.5 | 6.5 | 23 | 0 | 30 | 1977.12. | 31 | 22.5 | 0 | 1 | 21.5 | 8.5 | 0 | 31 | 1978.01. | 31 | 22.7 | 2 | 3.5 | 17.2 | 8.3 | 0.5 | 31 | 1978.02. | 28 | 22 | 0.5 | 0 | 21.5 | 6 | 0 | 28 | 1978.03. | 31 | 21.5 | 1 | 1.5 | 19 | 9.5 | 0 | 31 | 1978.04. | 5 | 4.2 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 0 | 5 |

| 1365 | 1126.4 | 122.8 | 133 | 870.6 | 239 | 40.3 | 905 |

25.植棉养猪做巧活1067 我在朱庄当了几年生产队会计,因为生怕别人说闲话,也想着政治上进步,所以总是尽着最大的可能参加生产队里的劳动。但说实话,正儿八经地拼体力,我也拼不过他们男劳力,所以在参加生产队扫除文盲、大队文娱排练、公社编剧本小戏的同时,我还想着法子,找些巧活做做。 长棉花 我当生产队会计时,曾负责生产队的30多亩棉花田。从脱营养钵,到移苗、栽苗、排苗、定苗,到打公枝、打老叶、抹赘芽、打顶心、拿棉花,再分拣棉花,对329、431、527(第1位数是棉花等级,后两位数是棉花的纤维长度)之类,我都是内行。我还曾在棉花田里搭上棚子,驻扎在农田里。我还曾对大片棉田里出现的极少数的彩色棉花做过特别记号,进行过特别考察,可惜后来上大学了,也就不了了之了。 养猪 我在做朱庄生产队会计时,曾到生产队猪场养过大半年的猪。我想,这虽然既脏且臭也累人,但这毕竟是软功啊。我把猪场用石灰水粉刷一新,用红广告色画个红圈,写上编号,把猪场前前后后里里外外打扫得干干净净。我把自己宿舍也搬到了猪场放饲料的隔壁,收拾得清清爽爽。养了几头老窠猪,没几个月就变成百头猪场了。“百头猪场”,这在当时可称得上规模养猪了。本来想得很单纯,我喂喂猪,弄弄账,还是蛮好的。可实践下来行不通,大会小会,一个接着一个开,又要扫盲,又开弄账,又要演戏,没法坐得住。我先让母亲帮忙代养,后来又让我三叔三婶来帮忙代养,再后来干脆退出了。

▲20世纪70年代,朱庄生产队的“三大巨头”:右为队长朱宗凡,左为会计姜茂友,中为陆庄大队分工朱庄生产队的党支部副书记乔宗亮(朱庄人,曾任过多年朱庄会计)。

民兵训练 我在朱庄当过民兵排长,家里藏过10支“50冲”步枪。在实弹练习时,打过好几种枪型、好多发子弹。“43式”步枪我也打过。有时在乔舍生产队烈士塔北侧的大堆上打,有时在朱庄河南、钟庄大队西北生产队的大堆上打,有年寒假,还在钟庄中学的操场上用步枪直接斜对着地面打过呢。尽管我戴着眼镜,但我瞄靶水平还是蛮好的,一般都在八、九、十环。在参加公社冬季民兵训练时,无意中被公社人武部部长马金山发现了我的喊操口才,马部长连续几年抽调我去参加公社的民兵冬训,主要是让我喊操。我喊操的特点就是口齿清楚,声音洪亮,传得远,像那么回事。

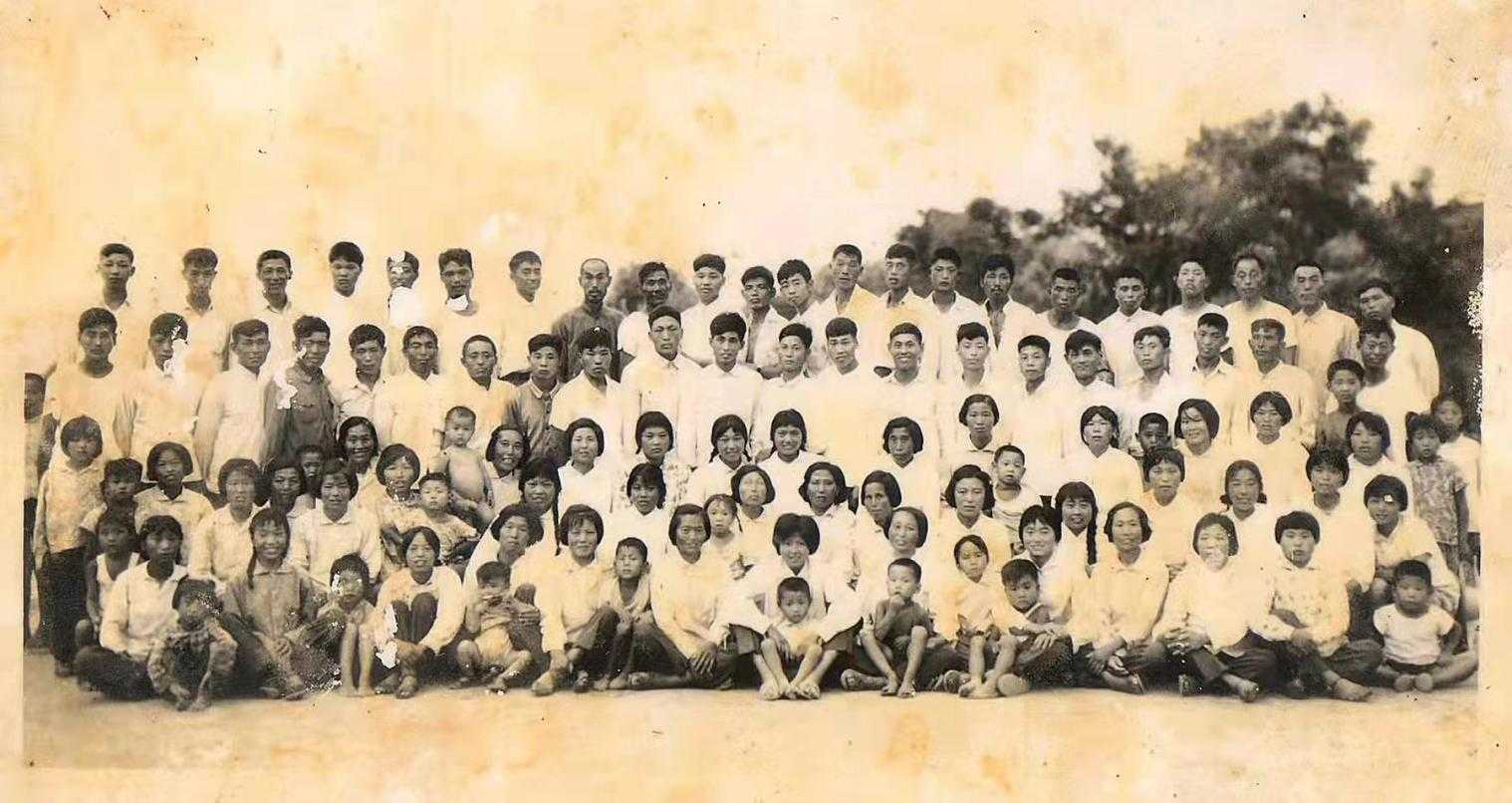

陆庄大队1975年四夏获奖人员合影(从右向左) 第1排:10朱宗玉,11钟秀凤,12郑必银,13朱兆凤,14梁萍 第2排:10蒋淑君,11薛正凤,13张秀英,14徐秀珍,16刘步翠 第3排:3郑维琪,4朱宗桂,5朱兆富,17陆立国,20曾维琪 第4排:2陆士权,4乔宗由,8郑益友,9梁寿贵,10乔宗贵, 11郑步楼,12姜茂友,13朱祥,最左乔宗亮

未完,待续......

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |