|

近代以来,盐阜大地,人才辈出,群星璀璨。其中有号称“中共一支笔”的胡乔木、著名外交家乔冠华,还有国民党要人郝伯村,爱国名将、抗日烈士陈中柱,世界首位华人宇航员王赣俊等人。他们声名显赫,远近闻名。但是,如果说到教育家,首屈一指的,就应该是我的二舅公(亦称舅爷爷)王裕凯了。他们不仅都来自盐城境内的盐都县以及毗邻的建湖县,而且,他们还有一个共同的特点,那就是,他们都是农家子弟。

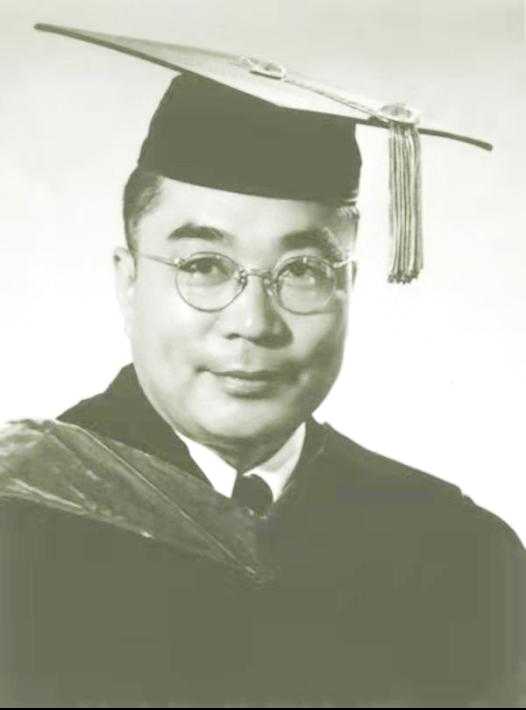

世界名人、著名教育家王裕凯(1952年摄于美国洛杉矶) 古时候的盐城隶属淮安府,解放后单独设置。我的祖籍建湖人杰地灵,素称“饭稻羹鱼”之乡,全境平畴沃野,沟河纵横、圩区棋布,长堤环绕、绿树掩映、呈现一派水乡风光。其中尤以“九龙口”的神奇景观为人所称道,成为旅游胜地。1903年农历六月十二日,我的二舅公王裕凯就出生在建湖上冈镇王家灶。数百年来,王氏族人在“范公堤”下、“串场河”畔聚集而居,渐成大族。王裕凯兄弟姐妹共有8人,其中兄弟4人,王裕凯排行老二,1990年8月30日在美国加州洛杉矶去世。我的祖母王裕丽是其三妹,比二哥王裕凯小四岁,1993年,在大丰去世。1940年以前,大舅公因病早逝,其他三位舅公均外出谋生,我祖母及三位姨奶奶先后远嫁他乡,因此,上冈王家灶再无亲人了。 上冈素有“四县通衢,盐阜咽喉”千年古镇之誉。远古时期,这里兴渔盐之利。明初,新兴场于上冈设便仓收盐,集市贸易由此兴旺,明代中后期盐法改制后,徽商在该地设垣收盐,上冈兴而为镇。清以后,海岸东迁,卤气渐消,盐灶陆续东迁范公堤外。民国初张謇牵头实施废灶兴垦以后,上冈设市,是苏北里下河地区闻名重镇。二十世纪三十年代中叶,发展为盐阜地区棉花集散中心,当时上冈就有常住人口三万余人,其中工商业户占五分之一,商贾云集,市场繁荣,是商业发展的全盛时期。清光绪二十九年创办的南沙小学堂便是现今的上冈小学前身,这所苏中、苏北闻名的小学,对发展当地的文化教育事业作出了重要贡献。王裕凯天赋异秉,自幼聪慧,智力过人,5岁便入塾,熟读四书五经,诸子百家。不久,入南沙小学堂读书。王裕凯小学毕业后去扬州中学继续求学,直至1920年7月去南通张謇创办的乡村师范学校,就读于第19届师范本科,1925年7月毕业。漫长的学习生涯和良好的家风熏陶,培养了他淡泊功名富贵,不趋炎附势,恬淡自守,风骨凌峥的性格,奠定了他一生专心从事教育工作的思想基础和横溢的学问才华。

建湖九龙口风光 我的祖母王裕丽上世纪二十年代出嫁上冈廖氏家族,先后生了我的父亲廖福田等兄弟姐妹6人,祖父不幸早逝,祖母含辛茹苦把子女拉扯大。我祖母的娘家是个殷实农家,世代务农,敦厚朴实,其父祖数辈人和族人一直信奉“耕读传家”。他们在耕作之余,咸谆谆教导后辈读书上进,自强自立,回馈社会,惠泽后人。王家一代又一代人都一脉相承,秉承祖训和厚泽绵长的家风,到王裕凯这一代更是得到了发扬光大。上冈王氏族人中,在我国教育界与王裕凯同时代的还有王伯钧先生,其早年毕业于南洋大学,成为英国牛津大学硕士,他幼年也就读于南沙小学堂。

南通县立师范学校 与王裕凯同时在南通乡师就读的还有化学家袁翰青、古琴家吴宗汉、交通专家袁其炯、书画家刘璇等同学。十九届本科入学92名,毕业76人,分甲乙两组。就读期间,国文教师是文史专家曹文麟和方庚,地理教师是史地专家何祖泽,英文教师是古典文学专家朱世溱即朱东润,都是一代宗师名家。王裕凯毕业后,奉恩师清末状元張謇之命,留校担任南通县立师范学校舍监兼英文教员。二十世纪三十年代游学美国,获博士学位。学成归国后,先后担任复旦大学教授、大夏大学高等师范科主任、教育学院院长、训导长、秘书长及代理校长等职。

民国时期,上海大夏大学校徽 王裕凯所处的时代,其中很长的一段时期战乱频乃,民不聊生,国将不国。然而,王裕凯自强不息,以自己所学回报社会,教书育人,奔波辗转于各大学之间。抗战爆发后,他随校内迁,先任国立贵阳师范学院教授,后至重庆,出任东吴、沪江、之江联合大学及圣约翰、东吴、之江联合大学教务长。据有限的资料记载,1937年11月1日,大夏大学和复旦大学在庐山组成第一联合大学,1938年1月,又在贵阳设立了第二联合大学。他们在庐山和贵阳都留下了珍贵的合影照片。教授们拖家带口,和学生一起颠沛流离,历尽艰辛。王裕凱在其回忆文章《抗战中的大夏大学》中写到,大夏大学在抗战期间,西迁内地艰苦办学的同时,学校师生还以各种形式,积极参与到抗日救亡运动之中。首先是文史专业学生的贡献。因“当时盟军需要大批翻译人员,我校外国语文系学生,尚未毕业即响应政府号召,赶赴前线,参加战地工作”。所以,当时贵州各报新闻记者,大都为大夏大学新闻系及中国文学系毕业生,成为当时宣传“抗战必胜”之信念的主力军……。抗日战争胜利后,学校回迁。1946年,王裕凯等人在上海创办私立光夏中学(1952年后改名为新群中学)、光夏学院(上海大夏大学),并亲任院长。1951年10月,在此基础上,大夏大学与光华大学相关科系合并,成立华东师范大学。

1938年,大夏、复旦第一联合大学教职员工在江西庐山合影。

1942年,大夏大学护校委员会成员在贵阳合影。右一为王裕凯博士。 王裕凯说:“我一生虽然处于国家衰败,人民最困苦,最艰难的时期。我既然生长于这个不幸的时代,但也是这个时代造就了我。从少年起,晨方辨色,我就起来攻读,夜必尽油二盏,才敢睡下休息。我之所以选择师范这个专业,是因为当时战火纷飞,民不聊生,国破家亡,山河支离破碎。”他又说:“欲教育普及,国民而不求师,则无导。故立学须从小开始,尤须从师范始。师范乃教育之母。我尽自己的力量帮助学生度过难关。”晚年,他在自叙诗中写到:“哪个不是读书来”,“施惠从来不求报”。他的学生遍及海内外。 1949年,王裕凯将光夏学院迁至香港,开华人在香港创办高等教育之先河,成立香港光夏学院,并任院长兼国际研究所所长。在“光夏”的名义下,他将大夏大学的一支血脉带到了香港,融入了香港的教育历史。大夏校名由来基于“名新校为大夏,以志校史之蝉脱,兼表光大华夏之至意。”真切地反映了王裕凯这个炎黄子孙的赤子丹心和拳拳之意。历史记载,大夏大学是民国时期著名的私立综合性大学。厉麟似、吴泽霖、郭沫若、田汉、邵力子等许多知名学者曾在此任教。

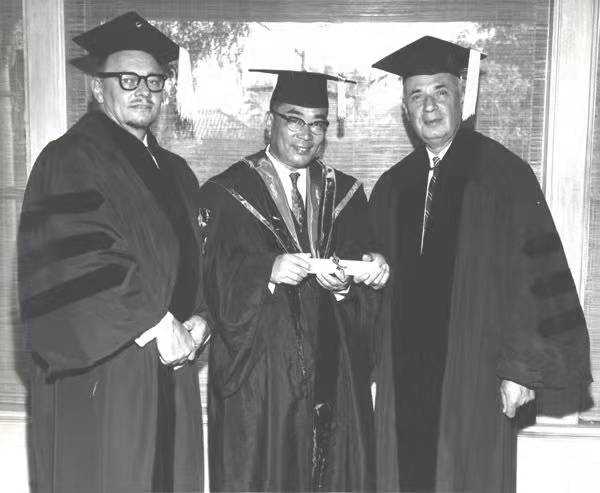

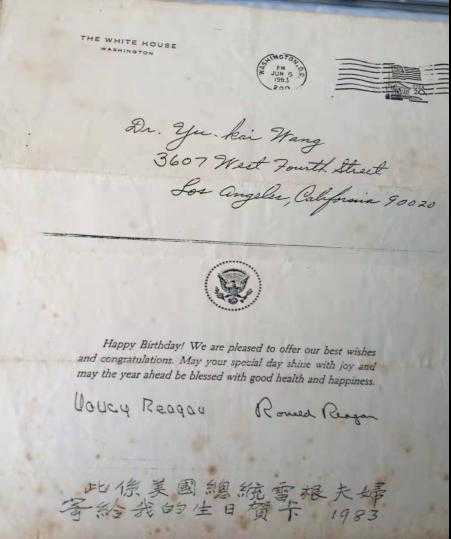

1946年,王裕凯在上海创办光夏学院并任院长,1949年末,学院部分师生南迁香港,1950年初,成立香港光夏书院,并任院长兼国际研究所所长。照片为香港光夏书院原址。 王裕凯后来于1952年移居美国,先后获心理学博士等三个学位,并历任美国格兰代尔大学、普布丁大学及洛杉矶公立大学教授等职。王裕凯执教五十余年,桃李满天下,著有《中美学制之研究》、《大学训导之理论及实施》、《中西教育家》及《教育论丛》等专著。其名曾被载入英国出版的《全世界二千名人录》。1983年7月21日,美国《南华时报》在其80寿辰时,报道了时任美国总统的里根夫妇专门致电祝贺。

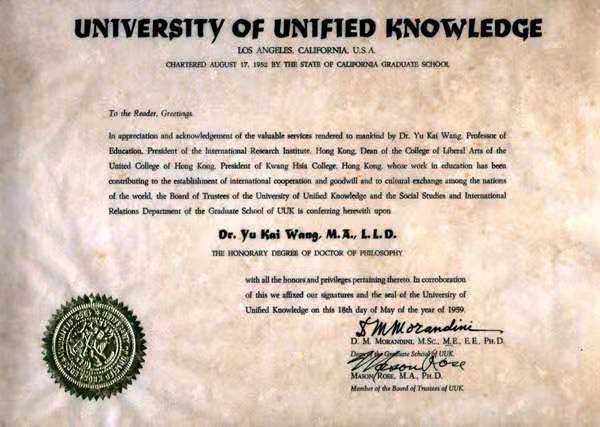

1952年8月17日,洛杉矶公立大学授予王裕凯荣誉哲学博士学位证书。 王裕凯虽然身在美国,他的心仍在家乡。家乡的水、家乡的一草一木,亲人的音容笑貌时时刻刻萦绕在他的梦境中。他通过各种渠道关注着大陆亲人。上世纪七十年代,中美关系解冻后,为了便于通信联系,他专门寄来厚厚的一沓邮封和英文地址给我的祖母王裕丽,并不间断地从经济上资助大陆的众多亲友。其中对我的祖母王裕丽表现出了特别的牵挂,因为他深知我的祖母,目不识丁,生活不易。由于他的关爱,也减轻了我们的经济负担。虽然,在那个特殊的年代,“海外关系”是一件令人非常敏感的事情。我和我的父辈们在个人的政治前途上受到了一定的影响,但是,时至今日,我们仍然无怨无悔,我们为有这样一位才华横溢、爱国爱家、为人师表的二舅公而深感骄傲和自豪。二舅公王裕凯每次寄给我祖母的信件都是我读给奶奶听的,舅公的每次来信都对这个三妹嘘寒问暖,关怀备至。我的奶奶也总是让我反复读上很多遍,每一次她都全神贯注,认真倾听,不断询问,字里行间,手足之情,令人动容。二舅公的每一次来信和照片,我的奶奶都会小心翼翼地珍藏起来。

二十世纪八十年代初,王裕凯与儿子女儿在洛杉矶家中留影。

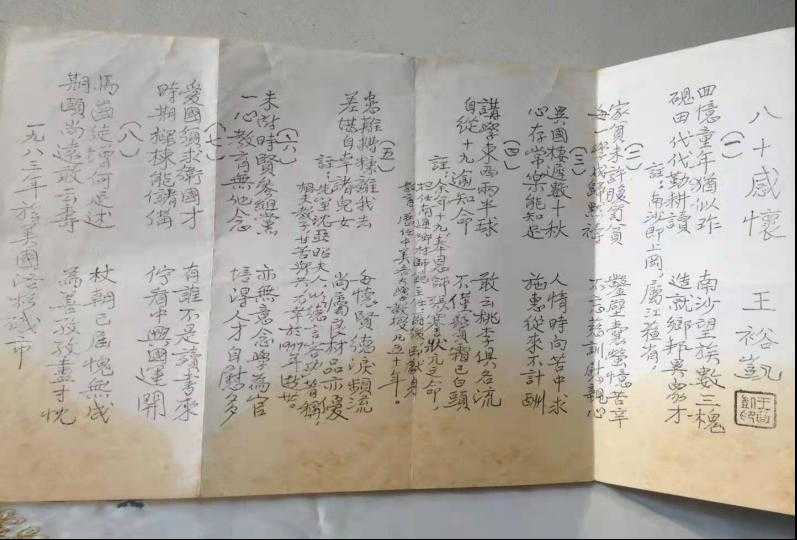

1989年,我的祖母王裕丽和重孙廖佳毅(现定居澳大利亚)在大丰家中的合影。 王裕凯身在异国他乡,乡愁难耐,他常常夜不成寐,绕室徘徊。他在诗作《八十感怀》8首其一中这样表述了他的心情:“回忆童年犹似昨,南沙望族数三槐。砚田代代勤耕读,造就乡帮异众才。家贫未许腹笥贫,凿壁囊萤忆苦辛。每一学成归默祷,不忘慈训慰亲心。”南沙,即是指:上冈;三槐,意为:王氏一族来自山西洪洞。从诗中可以窥见王氏族人的来历与王家家风与道德情怀。王裕凯他刚刚来美国时,就任美国公立大学教授一职。但美教育部要求其申请加入美籍才予以批准。王裕凯不同意入籍,遂向学校辞职。可是,学校坚留,并向教育部呈报:“能请到教育经验如此丰富的王博士实属不易,恳请教育部破例给其一张终生教授聘书”。经过学校的不懈努力,方才得以解决问题。后来他在美国长居25载,早就符合了入籍的条件,美国移民局多次上门动员他加入美籍。但是,他总是豪迈的说:“我是中国人。”不愿入籍。在其70岁生日时,美国移民局一对官员夫妇上门祝寿时对他说:“我们美国政府以你王博士入籍为荣,你和夫人沈亚昭女士可免试和宣誓之优待。”王裕凯回答说:“他日若有意,当再请帮忙。但我迄今并未申请入美国籍。我到了今天,仍然是中国人,以中国人为荣,盖人不可忘本啊!”他婉言谢绝移民局官员的好意。舅公的两个儿子王成栋、王成钧都是博士,其中大儿子王成栋子承父业,也是一位教育家。2010年5月,他曾经专程来到上海、南通等地,访问其父当年学习和工作过的学校,并捐赠了王裕凯的一些遗物,以誌纪念。

二舅公王裕凯与江苏大丰亲人的部分往来信函和照片。

2010年5月,王裕凯长子、美国著名华裔教育慈善家王成栋博士(中间者)亲赴上海、南通等地,寻访父亲足迹。 二舅公王裕凯对家乡始终念念不忘,一直关心着祖国的建设。他在诗中写道:“伫看中兴国运开”,期待祖国繁荣强盛,中华复兴。

1983年,时任美国总统里根夫妇寄给王裕凯博士八十寿庆的生日贺卡。

1983年,王裕凯在洛杉矶家中赋诗《八十感怀》原件。

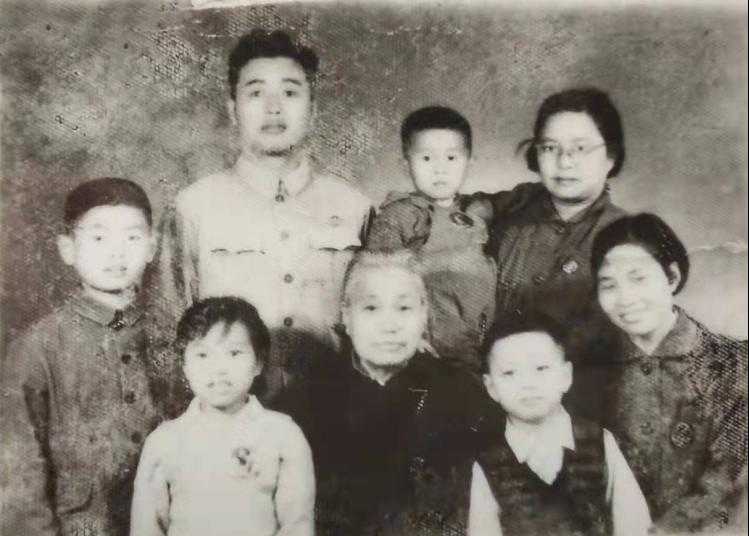

我父亲廖福田,二十世纪五十年代初的中国人民解放军军官照。

文革期间廖福田全家合影。 1980年11月7日,在他的太太沈亚昭去世三年家祭时,他手书一封,告示儿子王成栋、王成钧曰:“青山依旧,绿水长流,伊人一去不回头。白云飘渺,沧海悠悠,人生如幻梦如蜉。哀鸿永去,孤雁无传,天涯何处见归舟。空自嗟叹,独依寒楼,向谁诉说我悲愁?”读到这里,我作为他的甥孙深为感动!至今思之,斯人虽去,风范永存,他的一颗赤子之心跃然纸上。北宋名相文天祥说:“人生自古谁无死,留取丹心照汗青。”以此观之,我的舅公王裕凯又岂不是哉?毫无疑问,这是他一生的真实写照。在这浮躁的时代,作为他的后辈,再次手捧这封已经发黄的家书,睹物思人,百感交集,丹心泣血,秉承他的遗训:“仰不愧于天,俯不怍于地。服务人民,造福社会。”传之后代,为王家、廖家争光,吾辈职责,幸甚至哉!

荐稿:陈同生 编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |