|

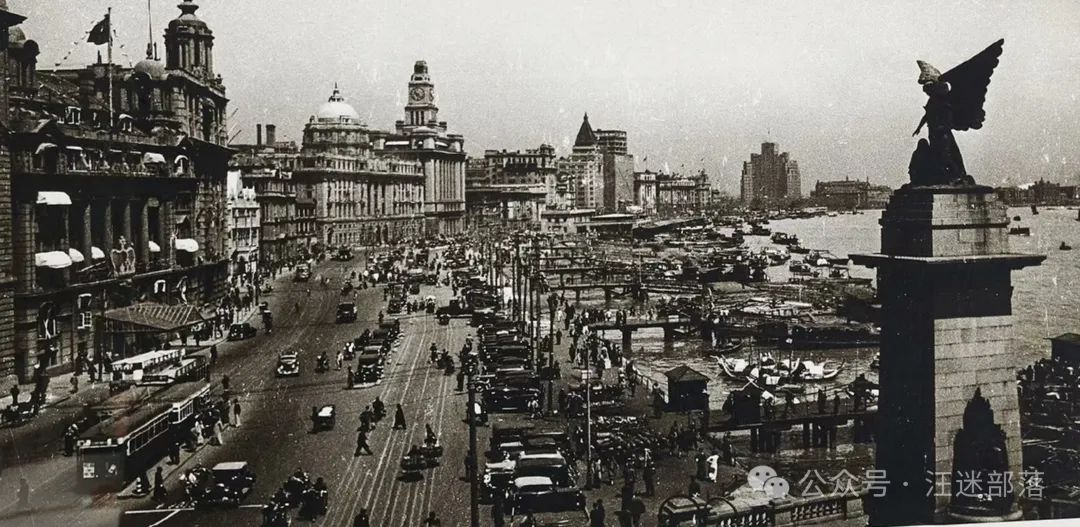

姚维儒 【汪迷部落】汪曾祺|小说《星期天》 汪曾祺的短篇小说《星期天》写于1983年,发表于同年《上海文学》第10期。汪曾祺在1946年至1948年间曾在上海私立致远中学教国文,这段经历为他提供了丰富的素材来创作这部小说。这段经历不仅让他对上海的生活有了深刻的理解,也为他的创作提供了灵感。 《星期天》的创作背景与汪曾祺的个人经历密切相关。抗战胜利后,汪曾祺离开昆明的西南联大,流落上海,由于当时文坛的混乱和生活的困顿,他一度心情灰暗,甚至想到自杀,但最终在老师沈从文的劝阻下振作起来,并在李健吾的推荐下在私立致远中学任教。 我很困惑,为什么汪曾祺对江阴南菁中学的两年高中和上海两年的教学经历,仅仅留下很少的文字。关于江阴,我在《汪曾祺的江阴情愫》中曾经写道:奇怪的是他并没有为丰富多彩的江阴高中生活写过文章,这似乎不符合他的写作逻辑。只是在《我的父亲》及给同学朱立人的信中提及到母校,并说“不知道为什么,我对这个学校感情不深。”汪曾祺所谓“不知道为什么”,其实是有迹可循的。南菁中学的前身,是光绪八年(1882)创办的“南菁书院”,清末是江苏全省最高学府和教育中心。南菁中学的学生除江阴本地人外,多来自苏南地区,高邮籍的少之又少。学校的数理化以及英语教学质量全省有名,但轻文史,这显然不对汪曾祺的胃口。因为汪曾祺的数学一向凑合,据他自己说是二三年级时由于成绩优异跳了一级,从此数学便听不懂了,也没兴趣了。初三时,教几何的顾调笙先生见他美术不错,一心想把他培养为建筑师,于是对他的几何功课着力辅导,但最终收效甚微。顾调笙感慨称:“阁下的几何乃桐城派几何。”桐城派文章简练,而几何需要一步步论证,汪曾祺那种跳跃式的演算,不行!汪曾祺清楚自己“理弱文强”。在南菁求学的岁月里,汪曾祺正值敏感多愁的青春期,加之异乡求学的孤独感,以及学校的“重理轻文”与求学中断,还有与女同学的初恋失败,这些因素综合在一起,也就导致了汪曾祺信中所言的“我对这个学校感情不深”。汪曾祺不想回忆这段不愉快的经历。 至于汪曾祺对上海从教的两年经历也“惜字如金”,究其原因在于这段时间的经历对他的创作和心态产生了负面影响。他所遇到的困难和不愉快主要源于理想与现实的巨大落差,以及当时的社会环境和就业市场的严峻形势。汪曾祺在上海从教的两年中,也许经历了一些不愉快的事情,还有与女朋友施松卿分居两地的煎熬,这段经历让他对上海的教学生活感到失望和不满,因此在他的作品中很少提及这段时光。他在自传中提到:“我那时的心情很坏,对什么都提不起兴趣,写作也受到了影响。”正因为这段经历对他的心态和创作产生了负面影响,导致他在这段时间几乎没有留下什么文字。《星期天》的写作,还是在他离开上海35年后才动笔的,算是弥补了这段经历没有留下文字的缺憾。 《星期天》主要描绘了1940年代末上海的青年男女在天地翻覆的前夜的生活状态,通过细腻的笔触展现了那个时代上海的社会风貌和人物情感。尽管《星期天》在发表时并未引起广泛的注意,但它确实是汪曾祺个人创作历程中的一个重要环节,反映了他对那段生活的深刻记忆和艺术再现。 汪曾祺描写上海的作品少之又少,其短篇小说《星期天》是最为完整最为重要的一篇,以他自1946年到1948年在上海短暂教书的经历为底色,用他独特的笔触勾勒出那个时期上海的都市情态。这篇小说,主要人物都有原型,包括作者自己。

《星期天》开篇写环境业态与空间地点,一所小到只有三个初中班级的私立中学;胜在地点上佳,在福熙路上,往南不远是霞飞路,而往北稍远即静安寺和南京路。也因此,这个学校学生不少,且多半是附近商人子弟。福熙路是现在的延安路,霞飞路是如今的淮海路,不仅是那时的资源汇聚处,也是当下的上海黄金地段,所以小归小,私立归私立,却能生源稳定、学校资费可观。上海人的地段意识、重商亦重教的观念可见一斑。 有学者考证,民办致远中学是复旦初级中学的前身。杨早在《汪曾祺1000事》第332页中写道:“九月,工作终于有了下落——李健吾介绍汪曾祺去自己学生办的致远中学教书。这所私立中学在延安中路,在威海路与南京西路以南,长乐路与淮海中路以北。中学规模很小,本是高级中学,1946年改为初级中学,每个年级只有一个班。整所学校在一座三层的小楼里,教室只占一层半,操场、图书馆与实验室一概没有。这些景况,后来被写入汪曾祺唯一一篇写上海的小说《星期天》里。汪曾祺在致远中学的第一个学期教初三,上的课是“外国历史”。 我父母亲的兄弟姐妹大部分定居在上海,文化大革命期间,我较长时间逗留在舅舅家,凭着红卫兵袖章,免费乘坐公交车,几乎跑遍了上海的每个角落。我回忆上海的文章《五十几年前的上海年味》曾刋登在《新民晚报》副刋《夜光杯》上;我退休后被上海某医院返聘,每到休息日,上海许多展览馆、博物馆和史历文化街区我几乎都去过;汪曾祺短暂任教的致远中学,我也用心寻找了,可一点疑似的痕迹都没有发现。 汪曾祺在文中简要叙述了学校的建筑格局:一幢教学楼,含大教室、会议室、办公室,一幢后楼,底楼为单身教员宿舍,二楼是校长家,还有并排一前一后两个简易板棚。然后,汪曾祺用了将近全文一半的笔墨,以类似人物小传的方式,依次介绍了学校的9位职员及相关延伸人物:校长赵宗浚、教导主任沈裕藻、英文教员沈福根、史地教员史先生、体育教员谢霈、教一年级算术的李维廉、杂务胡凤英、校工老左、教授三个班国文的“我”。 作为核心人物的校长赵宗浚,毕业于大夏大学(1924年因学潮从厦门大学脱离出来的三百余名师生在上海发起建立的一所综合性私立大学,是上海师范大学前身。)赵宗浚很有策略地把自家住宅与学校合而为一,守家在地进退得宜。汪曾祺在行文中对赵宗浚毕业大夏大学而从事教育事业表达了一定的困惑。赵校长全方位掌管学校乃至一应收支;每天早上习惯看《文汇报》《大公报》《新民报》和隔夜的《大晚报》;看完报纸,就用小工具修理一些从拍卖行、旧货店搜罗而来的,不费什么钱又没很大用处的,带八音盒的小座钟之类的小玩意,那个年代的霞飞路(淮海路),是旧货市场的集中地,估计赵宗浚所修理的玩意都来至霞飞路;如有电话,则先用上海话接听,稍后再用普通话斡旋应对;从大学时参演话剧到工作后偶尔客串话剧,并与上海影剧界不少人保持联系;对待教员很是“上路”,常常请客吃饭,在星期天还拉大家出去游玩;保持单身,但前任演员女友遇到生活困难,他也能网开一面施以援手;不过35岁却开始发胖,注意节食并注意锻炼,虽然收效甚微。透过这位校长的生活轨迹和日常细节,我们能读出20世纪40年代上海城市的入世务实职业观念相当分明、上海报业出版业很是发达、私人收藏蔚然成风,同时还能读出话剧在上海的盛行,并感受到文学界演艺界在上海的汇聚。而赵宗浚的职业经营、待人接物、兴趣爱好、情感生活恰如汪曾祺的归纳:“他很精明,但并不俗气”。要在1945年至1949年之间动荡不安且又畸形繁荣的上海,保持这份看上去相当闲适有情有趣的生活,是需要极为高超的生存智慧的。 第二位是实力派人物教导主任沈裕藻,一人包揽三个班级的代数、几何、物理、化学课程。他是赵校长的同学,同样毕业于大夏大学;沈裕藻拿着超出两个老师的薪水,并独享学校提供的一间宽敞明亮的教工宿舍。固然有同学情分,也需要真才实学,要有切实付出才能获得相应所得。职业稳定体面,收入可观,住行无忧,让这位沈主任可以吃得考究。汪曾祺写道:沈裕藻每天的午饭都是由家里烹饪的红烧肉、煎带鱼、荷包蛋、香肠……食材实打实,本帮菜的浓油赤酱和海派简易西餐缩影其中。此外他偏好颇为艳俗的方块小报,热衷追读还珠楼主的《蜀山剑侠传》,水平不高却嗜拉胡琴、结识京剧票友以过戏瘾。凡此种种,将上海人对日常饮食的投入、上海滩小报文化的流行、现代武侠小说在上海的兴起、上海作为京剧大码头的民众基础,在这样一位中学教导主任身上得到充分的综合体现。沈主任有把很好的凤眼竹胡琴,他通过同学李文鑫,认识了不少有名的票友。李文鑫虽不是中学职员,却也是大夏大学毕业。毕业后并无正式职业,仰仗家里开旅馆,在家当“小开”,大部分时间花在听唱片,拉胡琴上,成为上海专拉程派的知名琴票。他还另辟蹊径,将一个落魄在自家旅馆里的流浪汉调教成弹月琴的搭档。在李文鑫的刻意苦教之下,这名流浪汉闷头苦练,居然成了上海滩票界数一数二的月琴师。李文鑫就养着他,带着他到处“走票”,很受欢迎。李文鑫有时会带几名票友来看沈裕藻,大都是星期天,因为这所学校有一间会议室,正好吊嗓子清唱。在这里延伸出了并非学校教职员的支线人物李文鑫、流浪汉月琴师及其他若干京剧票友。在对这些人物的叙述中,当时混迹于上海南市、十六铺一带(原属南市区)老式旅馆的各色人等,众多中产阶级人士以玩票来显示身份与实力的上海滩京剧票友文化,都在小说中得以接近历史真实地细节性再现。流浪汉月琴师凭借天赋与苦练弹得一手好月琴,因为机缘巧合而被李文鑫训练提携,凭借一技之长,还有口饭吃。汪曾祺对于这帮京剧票友入骨三分的描述,与他喜欢摆弄乐器和京剧的父亲有着密切的关联,更与他后来在北京京剧团工作有关。 第三位登场的是年轻的英文教员沈福根,本校毕业,毕业后卖了两年“小黄鱼”,同时在青年会补习英语,后来和赵校长讲讲就回来教英文了,至于水平如何可想而知。至于“卖小黄鱼”,指的是一种经济活动,具体是指将小黄鱼作为商品出售以换取金钱。是实指贩卖海鲜,还是类似贩夫走卒之小生意。 第四位亮相的史地教员史先生,首饰店店员出身,转行做了中学历史地理老师也算别有一功,还时时回味年轻时与疑似军阀姨太太的女子有过“毕生难忘”之艳遇。这段艳遇,虽然言之不详却也迷离旖旎,很有上海滩传奇的味道,也像是当时八卦小报香艳故事的翻版。对于不得不和这样的人做同事,汪曾祺显然有更多的不屑与无奈,以至于他写下这样的评论:“至于他怎么由一个首饰店的学徒变成了教史地的中学教员,那谁知道呢?上海的许多事情,都是蛮难讲的。” 第五位体育教员谢霈,在学校没有操场和体育设施的情况下,他上体育课另辟蹊径,带着学生就近在与霞飞路相交的几条车辆行人稀少的横马路上跑一圈。青春期的学生自然愿意,何况回程时还能顺路买些零食解馋;因为没有学历,当过兵要过饭,谢霈认为“只有铜钿是真的”!对自己吝啬的谢霈爱看人下棋,为了在星期天能把上海滩两位围棋国手请到学校来下棋,他不惜血本,好茶好烟好酒好菜招待。与之对应的两位围棋国手,从衣着装扮到行为举止,无不显示着光鲜体面,透露着自我感觉良好;但这种光鲜体面未见得比谢霈活的高级。 第六位李维廉,高中毕业由北京来到上海,计划在上海考大学。其叔父在复旦大学教书且是诗人,与介绍汪曾祺到致远中学的文学戏剧前辈李健吾是老朋友,李维廉也是经李健吾介绍,到此处教一年级算术,以解决食宿。李维廉是位比较内向的年轻人,星期天不是去叔叔家,便是在自己宿舍里温习功课。李健吾与汪曾祺的老师沈从文先生相交甚笃,而致远中学的校长原型高宗靖是李健吾的学生。李健吾在上海戏剧界与教育界有颇多关联,在复旦大学校史上,话剧社有着独一无二的地位。 随后是两位存在感很低的人物,一位是从事注册收费收发等杂务的年轻女性胡凤英;另一位是校工老左,被作者一笔两笔带过。 最后出场的是作者“我”,教三个班级的国文。课余或者看电影,或者到作家巴金的家里坐坐,巴金的爱人萧珊是汪曾祺在西南联大的同学,作为比汪曾褀年长16岁的巴金,在当时的上海文坛已经地位卓然,世事纷乱尚有适宜居所,还能接待文化界同仁。汪曾祺经常陪黄裳黄永玉逛霞飞路,抒发海阔天空才华迸发的情怀。余瑞在《黄裳不贫友》中写道:黄裳在上海中兴轮船公司做高级职员时,经济收入不错。当时,黄永玉在上海闵行县立中学教书,汪曾祺在上海市中心。每到星期六,黄永玉便搭公共汽车进城找汪曾祺,再一起去找黄裳,于是星期六整个下午到星期日一整天,他们三个都玩在一起。可是,作穷教员的黄永玉和汪曾祺哪里有钱?吃饭、喝咖啡、看电影,坐出租车、电车、公共汽车,他们两个从来没有争着付钱的念头。 汪先生在外应酬后,就回学校简陋铁皮顶木棚批作文,写小说,常常工作至深夜。如遇雨天可遥想往事,作为从西南联大走出来的青年作家,在上海以教初中国文为生,多少是有委屈的,水土不服、环境差异、时局动荡让作者内心恓惶。但另一方面,上海却无可争议地提供了都市生活的不少便利,即便那是20世纪40年代末那个动荡不安的年代,“我”课余能够看看电影,与这个时期上海电影业发达、电影院众多、电影放映便利必然有关。虽然囊中羞涩,上海依旧给了他们一定的庇护。这几位之后成为中国文坛、画坛、文艺界举足轻重的人,在70多年前上海的风云际会中,沉潜起伏、小露峥嵘。作者笔锋回转写“我”在星期天,除去有约会,大都和赵宗浚、沈裕藻一起逛公园、游城隍庙,还有听票友唱戏,看国手下棋,以及翻阅《辞海》,阅读《植物名实图考长编》。对后面这本书,“我”很有感情,因为它曾经在喧嚣忙碌的上海,陪伴他度过许多闲适安静的辰光。 汪曾祺介绍这所学校的你我他,虽貌似人物档案罗列,其实作者早就由“星期天”这个时间交集,把大部分的关联人物,不露声色地汇聚在了一起。在小说的后半部分,围绕着忽然兴起的星期天学校舞会缓缓铺陈。缘起赵宗浚开始追求一位名叫王静仪的女朋友,她性格文静、仪态大方,学音乐出身,在一个教会学校教音乐课。家境清简寒素,还要培养两个妹妹上学,近30岁尚未嫁人。赵宗浚在一位老一辈导演家中结识王静仪,很是倾心,各种示好,王静仪客气感谢却未接受。举办舞会可以吸引她和她刚刚学会跳舞的两位妹妹。对赵宗浚来说,举办舞会还因为他需要运动,并让自己新从拍卖行买来的整套数十件鸡尾酒酒具“派派用场”。当然,还因为,现有一个非常出色的跳舞老师——借住学校的电影演员郝连都。与“我”、李维廉一样,郝连都是由同一位文学戏剧前辈介绍来到这个学校的。彼时,西方文化、教会机构、西式音乐舞蹈,以及西式社交方式对上海的影响,在一个舞会的组织举办上都有所显现。 借由介绍郝连都与谢霈、李维廉三人同住学校后楼底层的一个房间,作者一并说明了自己与另一位《大晚报》夜班江姓编辑合住在底楼的另一间,阴暗潮湿,离开时小铁床垫席背面竟长了一寸多长的白毛。楼上二三层和隔壁人家楼上随时会把用过的脏水从高空自天井泼下,哗啦一声,惊心动魄,“我”便将这两间屋叫作“听水斋”。上海市中心一所小小中学,如同汪洋中的小岛,容纳了作家、编辑、电影演员诸多文艺青年,条件固然简陋,却也给人以安身立命之所。所以,数十年后的1983年,汪曾祺在回望撰写这一段上海往事时,极为自然地描绘出大都市小市民的世态冷暖,也自觉不自觉地流露出对人生的感叹,在怅然中流露出对上海的感念。因为是亲身经历,写起来行云流水,上世纪四十年代的上海滩,立马浮现在世人面前,真的让读者好享受哦。 故事中,突然“蹦”出了个郝连都,英雄般地出现在大家的面前,他痛打侮辱中国女性美国大兵的见义勇为事迹受到大家热烈称赞。郝连都高大、挺拔、英俊,神秘而充满激情。虽蜗居陋室,出门则西装革履容光焕发,早出晚归,或到一个白俄家学发声,或到另一个白俄家学舞蹈,练拳击学骑马,或到剧专旁听表演课。到处找电影看,除了大众化的影片,还到光陆这样的小电影院去看乌发公司的德国片。他星期天有时也在学校,听票友唱戏,看国手下棋,与大家聊电影,聊内战,聊沈崇事件,聊美国兵开吉普车撞人,在马路上酗酒胡闹。他说话表情丰富,手势有力,笑声很有感染力。他跳舞亦佳,探戈跳得尤其好,甚至曾经在跑狗场举办的探戈表演晚会上表演过。总而言之,这是一个多才多艺、极具人格魅力的人。也就在这些看似松散随意的叙述中,流亡上海的俄罗斯贵族在音乐舞蹈方面的影响,西方体育健身竞技在上海的发展,上海电影业的发达与专业,内战形势在上海民间引起的焦灼,1946年12月北大女学生沈崇被美兵强暴引发社会大规模民众抗议的余波,美国军队在中国境内的为所欲为,等等,层层递进,徐徐展开。 郝连都寄居于此,不任教职不交房钱。赵宗浚邀请他参加舞会,教大家跳舞,他欣然应允,这是合理人情。于是星期天的晚上,学校成了可供下棋观棋,唱戏听戏,以及学舞跳舞的俱乐部。大教室木纹地板打磨上蜡,红蓝灯泡闪烁、电唱机电风扇转动,玻璃酒具注入汽水、可乐,兑一点儿白酒,晶莹剔透,音乐更是肖邦、黑人爵士乐、南美伦巴、李香兰唱片、广东《彩云追月》、上海流行歌曲交替登场。众人齐跳《香槟酒气满场飞》,真有不知今夕是何年之感!而这是20世纪40年代末的上海。 参加舞会者,除了学校教员、王家三姐妹们,还有本校毕业工作的女生,以及胡凤英约来的有些不着调的社会青年,但因为在学校参加舞会,他们还算收敛。有这些人的打底烘托,郝连都愈发成为舞会的灵魂人物。 故事的高潮定格在这一个星期天,华灯初上,舞乐轻扬。“大夏校友”之一的李文鑫晚上要拉一场戏,带着弹月琴的下手先走了。票友们有的告辞,有的被沈裕藻留下来跳舞——京剧票友响应西式舞会,也算是老上海做派。下棋的吃了老酒,喝着新泡的龙井,准备再战。参加舞会的来宾陆续到来,主角郝连都却迟迟未到。 众人期盼中,学校铁门外人声喧哗,大家赶到门口,只见一群人簇拥着郝连都到来。他头发散乱,衬衫破碎,李维廉在他身旁,夹着他的上衣。借着簇拥而来的众人致意和李维廉之口,郝连都与李维廉在霞飞路遭遇醉酒美国大兵侮辱中国女性,郝连都无所畏惧一个人痛打四个美国兵,而后围观百姓一拥而上掩护他离开现场的情景跃然纸上。 面对郝连都的再三致谢,上海底层民众应答之间的可亲可敬,为这座红色之城、英雄之城做出了注脚。 “呒不啥,呒不啥!大家全是中国人!”“侬为中国人吐出一口气,应该谢谢侬!”在上海本地民众之外,一个在公园里教人打拳的沧州老人说:“兄弟,你是好样的!”“郝先生!你今天干的这桩事,真是叫人佩服!晏一歇(等一会儿)请到小摊子上吃一碗牛肉面消夜,我也好表表我的心!”说这话的是对面弄堂卖咖喱牛肉面的江北人。汪曾祺籍贯高邮,可以统算作江北人。在上海,“江北人”之称多少带有蔑视,有学者认为汪曾祺在上海时期因为籍贯江北颇受冷落。 上海滩的众生相随后进一步展现。大家议论纷纷都很激动,在确认平安无事后,于是下棋的下棋,跳舞的跳舞。郝连都换了一身白法兰绒西服出场,这位明星英雄在这场特别热闹的星期天舞会上熠熠生辉。郝连都几乎每支曲子都跳了,做了一件令人敬仰的大事后,他不骄不躁,尽可能不让所有人失望。舞伴从王静仪的两个妹妹王婉仪和王淑仪,再到胡凤英请来的不太着调的“吉普女郎”,舞曲从快三步到慢四步、狐步舞甚至伦巴。 王静仪不大跳,和赵宗浚跳一支慢四,当属礼节性答谢,拉了李维廉跳一支慢三步圆舞曲,多少是对他激赏维护郝连都的隐约赞许。随后她就一直在边上坐着,直至舞会快要结束,她起身在唱片里挑了一张《Lapaloma》,并主动邀请郝连都共舞此曲。西班牙舞曲《鸽子》响了,飘逸的探戈舞跳起来了,这一对璧人跳得优美而默契,贴近拉远、进退起伏,如行云流水。尤其是王静仪,抬臂侧肩,俯仰,回旋,又轻盈又奔放。她眼睛发亮,白纱裙飘动,如同绽开的一朵大百合花。 《星期天》通过舞会等社交活动,展示了当时上海年轻人的生活方式和社交习惯。舞会不仅是社交活动,更是人物性格和社会关系的展示平台。小说中的舞会场景不仅描绘了当时的社交风气,还通过舞蹈和音乐等艺术形式,展现了人物内心的情感波动和社交互动。 赵宗浚第一次认识了王静仪,或者说是认识了真正的王静仪。“他发现了她在沉重的生活负担下仍然有完好的抒情气质,端庄的仪表下面隐藏着的对诗意的、浪漫主义的幸福的热情的,甚至有些野性的向往。”他因此明智地判断自己的追求是无望的,并反省自己庸俗且难以改变,他觉得异常疲乏,也意味着他选择尊重王静仪的意愿。 小说中的主要人物如私立中学的校长赵宗浚和音乐教师王静仪之间的关系,揭示了人与人之间纯粹的情感联系可以超越身份、地位和财富的差异。赵宗浚虽然有着较高的社会地位,但他对王静仪的追求是基于纯粹的情感吸引,而不是金钱或利益。这种关系强调了情感在人际关系中的重要性,尤其是在一个物质至上的社会中,纯真的情感显得尤为珍贵。 在赵宗浚的身上,时时可见上海人处世的精明与圆熟,他不是完美理想的男主角,但他最终的明智、反省与气度,体现了上海人的心胸格局。作者并不欣赏他,却依旧认为他有可圈可点之处,正如有学者认为《植物名实图考长编》是汪曾祺多年后自购并极为喜欢的一本书,而在这篇小说中,他把这本心爱之书“奉献”给了赵宗浚,也让这个在上海20世纪40年代喧嚣红尘中的俗人保有一份清醒自知。 汪曾祺在《星期天》中通过使用上海话,丰富了小说的语言,使故事更加生动和真实。例如,小说中出现了“老灵了”“弗响”“白相”“ 辰光”“谢谢侬”“蛮适意”“小开”“宴一歇”“瘾头”“斜其”“派派用场”等上海方言词汇,这些词汇不仅描绘了角色的性格和情感,还让读者感受到上海独特的腔调和文化氛围。汪曾祺对上海话的运用不仅仅是为了还原生活场景,更是为了通过语言展现上海的文化和人情味。他通过这些方言,让读者更好地理解故事背景和人物心理,增强了小说的地域特色和文学价值。 在小说的尾声,舞会散了,围棋也结束了。一切尽在不言中,汪曾祺水到渠成地最终写下:“失眠的霓虹灯在上海的夜空,这里那里,静静地燃烧着。”以成就他对曾经身处过的上海的远眺。 除了《星期天》,我细心捕捉,汪曾祺为上海确实没有留下什么文字。在汪曾祺先生的书信里,有一处说到了上海。那是他为别人的一本书做了一篇序文,最后一部分有一句是“上海卖咸鸭蛋的店铺里总要用一字条特别标明:‘高邮咸鸭蛋’”。序文寄出后,汪先生追了一封信去,信中说:“(那一句里)‘鸭’字不要。上海人都说‘咸蛋’,没有说‘咸鸭蛋’的。想来是抄录时加了一个字。” 汪曾祺笔下的老师们,各有各的模样,没有脸谱化,非常个性化和生活化,耐人寻味,值得慢慢咀嚼。可以想象得到,想写上海两年的经历,在汪老的心里已经酝酿很久很久了,一旦触于笔端就精彩无限。汪老这种源于生活,忠于生活的写作方式,令人佩服不已。

|