|

【导言】郝柏村1919年8月8日出生盐城郝荣村,2020年3月30日,享年102岁。郝柏村在台湾地区历任台“陆军总司令”“参谋总长”“国防部长”“行政院长” 国民党副主席等党政军要职。郝柏村表示,“台独”不会成功,两岸出路唯有坚持“九二共识”,坚持两岸关系和平发展,最终达致和平统一。 九十多年前夏天的一个早上,晨光熹微,雾气禁绕,草木挂满露珠,远处不时詹来几声公鸡的鸣叫,盐都县葛武乡郝荣村安静得像一位睡熟的孩子。这时,往兴化大邹方向的小路上,走来三四个少年,像一群欢悦的小鸟,步伐轻快,满脸的兴奋和喜悦。很快,前面有条大河挡住了他们的去路,白雾茫茫,看不到对岸。几个少年没有犹豫,脱得一丝不挂,踩起水来,衣物被高高举过头顶……终于,他们来到了目的地——和郝荣村隔河相望的兴化集镇大邹。这个时候,太阳探出了整个身子,把几个少年的脸蛋照得通红。谁也料想不到,儿个少年此行的目的,居然是为了吃上几块大邹的黄烧饼。

几个少年从大码头登岸上街,往西行了五十米后拐进北边的巷子。巷子名叫当典巷,有镇上唯一的典当行——张氏典当行。少年们当了些衣物,便拿着铜钱,直奔大码头——那儿是小镇最热闹的地方。几个人来到一家烧饼店,买了一摞黄烧饼,迫不及待地大快朵颐,脸上显出快活的神情。这群少年中,有一位后来大名鼎鼎,他就是前台湾“国民党行政院院长”后任“中国国民党”中央副主席的郝柏村。

当时的大邹镇,声名远播,是兴化“十大镇”之一,导称兴化的“小上海”,繁华一时。和大邹镇同样出名的则是它的黄烧饼。这里的“黄”指的是饼的颜色:由于面酵和火工的原因,烧饼呈现出一种特有的金黄色,故此名之。黄烧饼什么时候落户这里的,太遥远了,老人们都记不清了。只知道,最多的时候,镇上有八九家烧饼店,生意红火得很,队伍排老长呢。真正让大邹黄烧饼发扬光大的是个叫程松升的人。程松升本居住在盐城南洋岸(现为盐城南洋镇),抗战时期,为了躲避战火,辗转大邹。在大邹大码头北边几十米的板儿桥附近,程松升做起了“草炉烧饼”。 应该说,程松升选择的地点不错,靠近大码头。大码头在镇区的最东头,河面开阔,水深岸陡,无疑是水运时代古镇的核心地区。繁盛之时,常常有几十条犬船,一字排开,绵延百十米。中午做饭,炊烟袅袅,场面壮观。这里,聚集了很多体力劳动者,卸货的、卖粮的、贩运货物的……特别是逢到集市,十里八乡成千上万人蜂拥而至,这些人显然不会亏待自己的肚子。那时的黄烧饼厚重,真材实料。个头再大的汉子,两三个管饱。这绝对是草根阶层的绝佳选择,比下面条吃肉包子要实惠多了。外地人吃饱以后,往往捎上一两扎带回去——家里有老人小孩等着呢。这东西,经放。切成几块放点水,烧开,放点香油,好吃着呢。程松升的黄烧饼生意好得不能再好了,一天几十炉呢。他笑了,笑得合不拢嘴,赶紧收了五六个看起来心灵手巧的徒弟,可还是忙得不亦乐乎。这时候的黄烧饼还属于“草炉时代”称为草炉烧饼。草炉,顾名思义是烧柴草,这是煤炭匮乏时代的无奈选择,但却成就了大邹黄烧饼的品质:起酥,香软,色泽金黄。这烧火里面有讲究,先染草扎成一个个把子,拧紧,防止柴草一烘而尽,利于细火慢烤。 黄烧饼的品种主要有三种:糖饼、椒盐饼、葱花饼。椒盐饼,又称千层饼,工序最为复杂繁琐,饼边要做成锯齿状。此种饼现已绝迹。做烧饼,有好几道程序。首先是烫酵,这道工序要领是掌握好水温,投碱适量,给到好处。水温低,酵发不起来,成为死面疙瘩;水温高,会有股酸味。碱少了,烧饼粘牙齿;碱多了,不中看,也不吃。接下来是揉酵。酵要千锤百炼,做的饼才酥松而有劲道,吃起来格外香甜。第三道工序是包馅。葱花,豆沙,椒盐(糖芝麻等)。讲究的人家会添些猪油渣子,做的饼肉香飘荡,让人垂涎欲滴。第四道是擀饼。这是所有工序中最富有音乐节律的。只听师傅手里的响子啪啪响着,像摆弄着一种敲打乐器,烧饼被擀得又圆又匀。撒上芝麻后,就是贴饼了。这是整个工序中难度系数最大的:师傅把手放在水盆里沾一下,把饼准确无误地送进炉子里。动作快捷准确,一气呵成。说实话,把饼贴上滚烫的炉壁,没有几个月的苦练是不行的。最后的工作就是小火慢烤,考的是师傅的“感觉”。感觉烧饼熟后,要快速捡出。好的师傅,烤出的饼不生不焦,表里皆熟。草炉烧饼好是好,但人辛苦。后来,有了炭火烧饼,做饼的师便少了些许辛苦。

大邹黄烧饼,因为皮脆酥嫩。很多人都喜欢吃,可谓老少咸宜。镇上曾有八个八十岁以上的老人,号称“八大金刚”,每天必吃黄烧饼。上世纪六七十年代,有很多外地来的插队知青,接受完贫下中农的再教育,对大邹产生了很深的感情。回亿起来,他们印象最深的居然是大邹黄烧饼——那散发着浓郁芝麻香的黄烧饼。

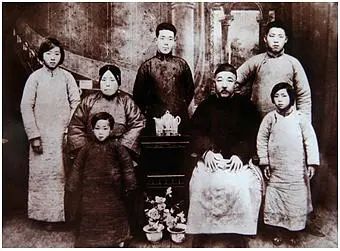

郝柏村(后排中)的第一张全家福 做黄烧饼,因为要和面酵,得起五更睡半夜。一般人也很少吃得了这般苦的。由于辛劳,做烧饼多是家族内部传承。也有子孙吃不了这个苦的,那只能改行了。当然,现在人做饼有不贾酵操酵的。直接用发酵粉。只是,这样做出来的烧饼,味道要差一大截。和其它老行当一样。大邹黄烧饼随着时代的发展而渐行渐远。这几年,村村通公路,水路自然衰弱下来了,水路一衰弱,大码头也失去了它的作用。大码头的衰退,让大邹的黄烧饼行业更是一落千丈。

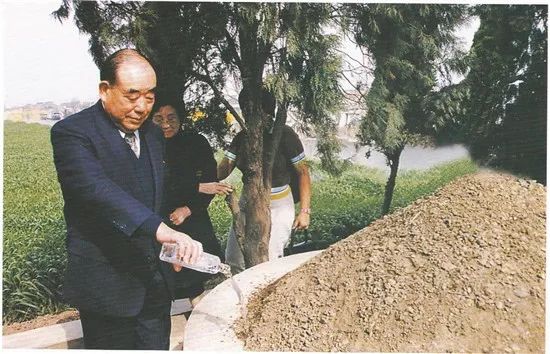

1999年4月,郝柏村首度回乡祭拜父母,将酒水洒在父母坟上 2011年4月,郝柏村回郝荣村祭祖 1999年,退休后的郝柏村首次回大陆。这位耄耋老人忙里偷闲,特地来到大邹。来到当初的当典巷、大码头,寻觅他遗失的天真和快乐,还有让他常常牵肠挂肚的黄烧饼。可是,昔日的典当行、烧饼店早已人去楼空,昏黄的阳光照在老镇区陈旧的房屋上,斑驳的墙壁,见证着古镇当年的繁华和辉煌。人世沧桑,家乡的变化让阔别大陆六十多年的老人感慨不已。没有了小时候的那种黄烧饼,也许,老人有些失落。好在,有暖暖的乡音、绵绵的乡情,也算能聊以自慰、不虚此行了。 原题:大邹黄烧饼 平台声明:本网为文化公益性发布平台,仅提供信息存储空间服务。所发文章观点仅代表作者本人,图片除标有出处外,其余来自网络,如有异议请致信本网删除。

编辑:吴勇胜 总编辑:陆碧波 |