文/征夫

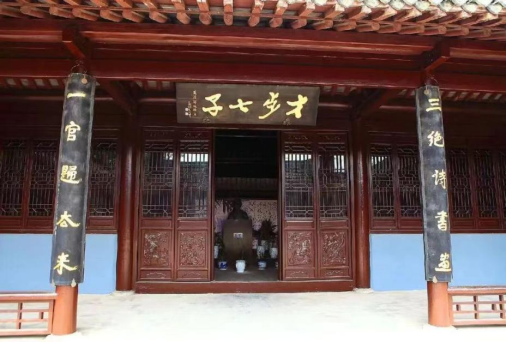

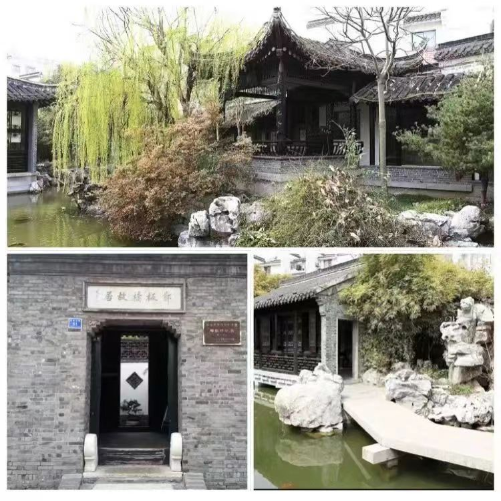

“三绝诗书画,一官归去来。”此系“扬州八怪”之一李鱓,为清朝著名书画家、文学家、清廉知县郑燮所作的精辟概括与热忱讴赞。板桥先生既是大名鼎鼎、享誉中外的历史名人,也是璀璨耀目、闪烁古今的兴化名片,更是个性独特、情趣盎然的前辈贤达。

家境生逢衰

郑燮(1693~1766年),字克柔,号理庵,又号板桥,人称板桥先生,自称板桥道人。他于康熙三十二年(1693)出生于兴化城东郑家巷书香门第,于乾隆三十年(1766)卒于兴化,享年73岁,葬于城东大垛镇管阮庄。板桥先生命运多舛,生活艰辛。他3岁时生母汪夫人去世,14岁时继母郝夫人病殁,乳母费氏给予他生活的关照和情感的呵护。他23岁时娶妻徐氏并相继生育二女一子,30岁时其父郑之本去世,39岁时其妻徐氏离世,后又续弦饶氏生一子,可惜二子先后夭折,不幸和困苦始终缠绕他前半生。

板桥先生设塾教书,卖画营生。为了摆脱贫困,他26岁时至真州(仪征)之江村设馆教书,30岁时弃馆至扬州卖画10年以谋生,其间穿插不少行旅、访道、求学活动,正如他自己戏言:“托名风雅,实救困贫”。《郑板桥书画传》曾如斯写道:“生离、死别、饥饿交织成一张网,笼罩着板桥先生,给他留下了惨痛的回忆;但其间也有积极有益的影响,培养了他吃苦耐劳的品质、顽强不屈的性格和关心民生的思想。”

板桥先生治学求仕,颠簸坎坷。他少年随父到真州毛家桥读书,8岁起在郑父的指导下作文联对,16岁时从乡贤陆种园学习填词作诗,18岁起系统钻研四书五经,20岁时首游北京于漱云轩手书小楷《秋声赋》,32岁时出游庐山结识无方上人和满洲士人保禄,35岁时到扬州天宁寺读书习字作画,36岁时于北京与禅宗尊宿交游并结识康熙皇子慎郡王允禧,40岁时赴镇江焦山研经求道,48岁时受允禧引荐入京候补缺职。他功名仕途可谓历经磨难和大器晚成,康熙五十二年(1713)20岁考取秀才,雍正十年(1732)39岁高中举人,乾隆元年(1736)43岁登科进士,乾隆七年(1742)49岁擢任七品知县。

书创板桥体

郑板桥早年学书就相当勤奋努力,长期潜心临摹历代书法名品,认真研读众家书法优长,以致所写名家字体均能神似。尽管如此,但他依然食之不甘、寢之不安,总感步人后尘之困惑,终觉违悖孤傲个性之痛苦。对此,清代“扬州八怪”之一金农曾由衷感慨道:“兴化郑进士板桥风流雅谑,极有书名,狂草古籀,一字一笔,兼众妙之长。”

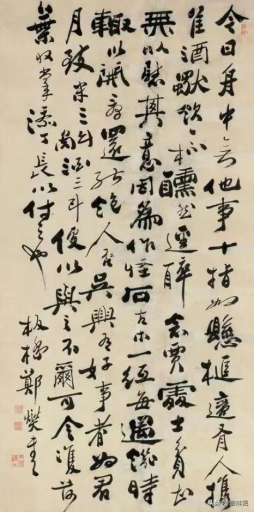

他此后钻研书法艺术几乎达到痴迷疯癫的境地。他有一次夜梦中竟在妻背上划来划去,揣摩字的笔画与结构,妻子惊醒责怪道:“你有你的体,我有我的体,你老在人家的体上划什么?”这无意间一语双关之言点醒了他,使他恍然大悟:“不能老在别人的体格上规规效法,只有在个人感悟的基础上另辟蹊径,才能独创风骚。”于是,他不拘古法,大胆创新,融会贯通,刻苦磨砺,终创前无古人之板桥体。

他独创的“六分半书”板桥体,即取黄庭坚之长笔划入八分,以画兰竹之笔法入书以求书法画意,以“八分书”隶体掺杂行楷篆草字体,而自谑戏称“六分半书”。此书将大小、长短、方圆、肥瘦、疏密错落穿插,犹若乱石铺街,笔画夸张摆宕,摇波驻节,单字略扁,左低右高,姿致如画。郑板桥这种别具一格的新书体,达到了书法艺术的新高度,开创了书法历史之先河。故此,当代书画家启功盛赞板桥书法“坦白胸襟品最高,神寒骨重墨萧廖”;清代文学家蒋士铨称誉他“写字如作兰,波磔奇古形翩翩”,生动道出“板桥体”之骨力与神采。

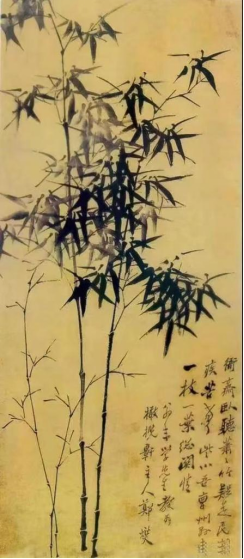

画擅兰竹石

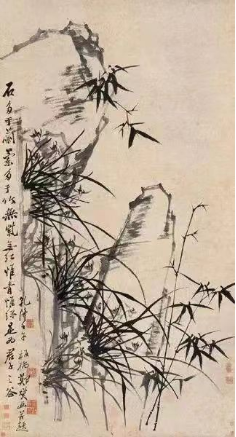

郑板桥历经荆棘坎坷,饱尝酸甜苦辣,看透世态炎凉,他勇于将这一切揉进他的画作中;同时,在他绘画作品中嵌入板桥体题画诗,让人欣赏画作时油然沉浸于诗情画意中。他毕生最擅画竹,通过细心观察和潜心创作,提炼出“眼中之竹、胸中之竹、手中之竹”的画竹理论,花费三分之二人生为竹传神写影,创作许多价值连城的经典作品。正如他的《题画竹》所云:“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思。冗繁削尽留清瘦,画到生时是熟时。”后人亦言板桥画竹:“神似坡公,多不乱,少不疏,脱尽时习,秀劲绝伦。”他画竹及题画诗,大多借竹缘情、托物言志、抒发情怀和表现气节,赋予作品崭新的思想内涵和深邃意境。

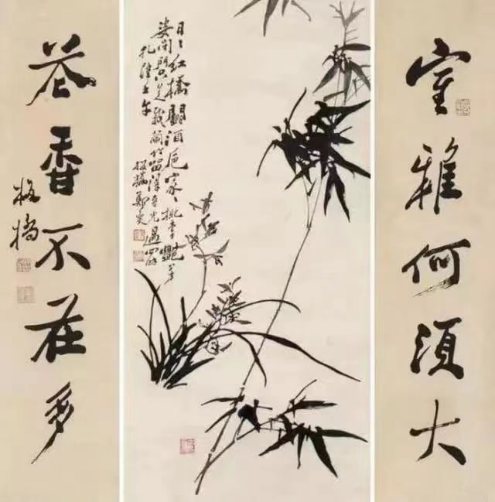

兰有淡雅芬芳,人有典雅高洁。他不仅创作许多以兰花为主题的画作,而且大多兰花与荆棘并存入画,旨在表达容忍小人、和睦共处、虚怀若谷的胸襟气度。蒋士铨曾说他:“板桥写兰如作字,秀叶疏花见姿致。”他自己在《题画兰》中则写道:“身在千山顶上头,突岩深缝妙香稠。非无脚下浮云闹,来不相知去不留。”

他画兰竹独特,画石也独具匠心。自然界再冷漠的石头,在他笔下总能画得活灵活现。在《柱石图》画作中,他画了一块孤立的峰石,四周皆空没有背景,却有直冲云霄的气概,并配题画诗“谁与荒斋伴寂寥,一枝柱石上云霄。挺然直是陶元亮,五斗何能折我腰。”人格化的石头,也蕴含刚直不阿、气宇轩昂的品格。“四时不谢之兰,百节长青之竹,万古不败之石,千秋不变之人。”此诗语正体现板桥先生“有兰有竹有石,有香有节有骨”之绘画风范。

诗飙狂怪风

郑板桥文学才华横溢,性情古怪冷傲,诗作丰赡,内容广泛,形式多变,思想深邃,清新脱俗,朴实泼辣,具有狂怪雄风,在清代文坛闪耀奇异的光芒。论及创新,他说:“删繁就简三秋树,领异标新二月花。”提及抱负,他言:“立功天地,字养生民。”说到处世,他讲:“吃亏是福,难得糊涂。”忆及扬州,他曰:“我梦扬州,便想到扬州梦我。”联想居室,他道:“室雅何须大,花香不在多。”吟哦竹枝,他写:“一二三枝竹竿,四五六片竹叶。自然淡淡疏疏,何必重重叠叠。”赞美青松,他咏:“咬定青山不放松,立根原在破岩中。千磨万击还坚劲,任尔东西南北风。”戏谑大寿,他叹:“老夫七十满头白,抛却乌纱更便服。同人为我祝千秋,勿学板桥烂兰竹。”

题画诗是他的经典标配,力求将诗书画融合以彰显精绝。他为《新竹图》配诗云:“新竹高于旧竹枝,全凭老干为扶持。明年再有新生者,十丈龙孙绕凤池。”于《兰石图》题诗曰:“敢云我画竟无师,亦有开蒙上学时。画到天机流露处,无今无古寸心知。”对《竹石图》题诗道:“乌纱掷去不为官,囊橐萧萧两袖寒。写取一枝清瘦竹,秋风江上作渔竿。”

《郑板桥集》汇集他的文学成果,内容包括《郑板桥诗书画精品》、16封《板桥家书》、40首《潍县竹枝词》和10首《板桥道情》。而其中咏唱离尘绝俗之道情,尤显他的艺术天赋和民本思想。“老渔翁,一钓竿,靠山涯,傍水湾,扁舟来去无牵绊。沙鸥点点轻波远,荻港萧萧白昼寒。高歌一曲斜阳晚,一霎时、波摇金影,蓦抬头、月上东山。”此《板桥道情·其一》,最见诗词韵味。

官忧疾苦声

郑板桥在12载官宧生涯中,清廉为官,勤政为民,关注民生,体察民情,与民同忧,重视农桑,抵御灾情,抑制豪绅,力倡民教,修文洁行。“一身正气,两袖清风,三省吾身,四肢勤民,五指不伸,六辟律节,七品不嫌,八面纳言,九朝为镜,十世为名。”他将《清官十训》铭记于心并恪守践行。

任5年范县知县,他惩贪除恶,爱民如子;职7年潍县知县,他筑城修池,开仓赈济。虽为七品芝麻官,但他依然谨记“得志,泽加于民”之初心,始终关心老百姓疾苦。山东巡抚包括视察潍县向他求书索画时,他曾画竹题诗以表忧民爱民心声:“衙斋卧听萧萧竹,疑似民间疾苦声。些小吾曹州县吏,一枝一叶总关情。”

他61岁时,终因赈灾民,忤大吏,弃乌纱。卸任之时,范潍绅民遮道挽留,家家画像以祀,后建生祠以祭,他挥泪惜别当地父老乡亲,依依不舍骑毛驴驮书画致仕还乡,重回归于“扬州画派”艺术天地。

品显真性情

郑板桥正直、率真、奇异、怪诞、雅趣之性情,培育了他独树一帜之诗书画精品饮誉中外,成就了他引领“扬州八怪”之书画风潮席卷古今,决定了他心系百姓之民本思想震烁官场,也造就了他爱憎分明之孤傲形象铭刻千古。正如清代诗人张维屏所言:“板桥大令有三绝:曰画、曰诗、曰书。三绝之中有三真:曰真气、曰真意、曰真趣。”

他终究是通才、大家,更是奇人、怪才。他的“奇”,他的“怪”,颇有点济公活佛的况味,在“奇”与“怪”中多了几分真诚、几分幽默、几分酸辣。他作诗书画致力谋求标新立异,让人惊叹;他为官为政始终秉持勤廉亲民,让人起敬;他第一次官俸寄回分济邻里,让人钦佩;他在文学上主张“不作奴才文章”,让人景仰;他在遭遇人生困厄时顽强坚韧,让人叹服;他用兰竹画牌挂犯人游街以警世醒民的举措,让人折服;他以《板桥润格》明码标价卖画的做法,让人捧腹;他对土豪劣绅求画概不理会甚或骂人的作派,让人痛快。

总之,板桥先生的诗书画作品,凸显他朴实、率真、乐观、坚韧、浪漫、怪异和谐趣之孤傲性情;板桥先生的宦海生涯,折射他乐善好施、爱憎分明、刚直不阿、不畏强权和体恤民情之为官真谛。