|

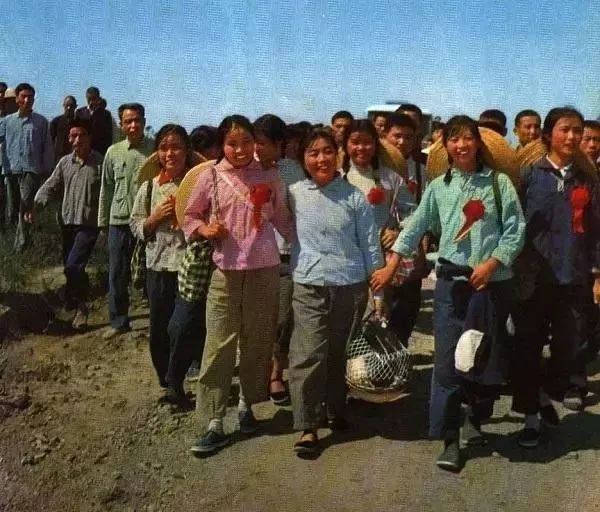

我的知青生涯 文 | 孙三昌 每一个知识青年都有个故事,所有的故事串联起来共同折射出当年时代的印记。岁月让我们一天天地老去,而沉淀的知青生活中的往事在老去的路上,令我们回忆,永远都不会忘怀;同时,也让人思索,给人启迪。1968年11月3号,在一片锣鼓声中,高邮三垛一百多名年青学生,响应党中央的号召,到农村这个广阔天地里去锻炼。跨上停靠在河边码头上前来对接的生产队农民的船上,红着双眼,久久不愿坐下,与前来送行的眼泪汪汪的亲人们依依惜别,直到农船渐渐离开码头,他们挥着手,辞别了妈妈,离开了可爱的家乡。犹如一幅“母亲送儿打东洋,妻子送郎上战场”的场景,让人泪崩!吴定翘、孙三昌(66届高中)、成镛(67届高中)、孙三庆(68届高中)、陈宜周、秦兴海(67届初中)六人组成了一个新家。被高邮武宁乡北徐大队一队的农船接到了目的地,住进了专为知青建的一座房子里。晚上召开了全队社员大会,生产队长说:队里来了六个毛头小子,他们都是城里的学生,是有知识的青年,远离家乡、远离父母,每个社员都要在政治上关怀他们,生活上关心他们,农活上帮助他们,让他在这里感到温暖、幸福……。欢迎会结束后,队长还安排人给我们送来了米、油、盐、鸡蛋、青菜,烧饭的稻草、火柴等。

我们在家都是饭来张口,衣来伸手,什么事都不会做。第二天必须要自己做饭,六人中的老大哥吴定翘因懂得一些饭菜怎么烧,便义不容辞地担当起厨师的角色,站在灶台前。我们做配角,中午煮饭,炒鸡蛋,烧青菜汤……,我将鸡蛋放在灶台上的碗边,当年的15岁小弟弟奏兴海拿起一根木棍,用它砸开蛋壳,我拦住了他,用右手拿起一个鸡蛋用力朝灶台上敲,迅速用双手拿起鸡蛋,准备扒开蛋壳,放在碗里,哪知蛋清与蛋黄比我还快,蹦出了蛋壳,落在了灶台上,沿着灶台边快速滑落到地面上,由于我的无知,鸡蛋为革命作了牺牲。这时,站在旁边的大哥发了话:你少用点力,按照他的吩咐,我向碗里打了六只鸡蛋,交给大哥,只见他在碗里放点盐,用筷子将碗中蛋黄蛋清搅匀,锅中放少量菜油,待油烧热后,把碗中的蛋液倒入锅中摊开。一会儿,一碗香喷喷的炒鸡蛋便出锅了。接着青菜汤也烧好了,大哥宣布:开始吃饭啦!每人盛了一碗饭,坐上了餐桌,哪知煮的饭是夹生的,炒鸡蛋一扫而光。吃青菜时,发现没放盐,秦兴海将一碗菜汤拿到厨房,将菜汤倒进锅里,然后往锅里放了二大勺盐,搅一下盛进碗中端上了桌。众人一吃咸得不能下噎,大家只好将就吃了碗夹生饭,离开了餐桌。晚上,我们早早地上床睡觉了,下半夜,秦兴海说起了梦话:“妈妈,我要回家!”接着大哭起来,我们都被惊醒,坐在床上,想起白天做饭的情况,加上他的影响,五个人委屈的眼泪像开闸放水似的从眼睛中涌出,一直坐到天亮。队长前来看望我们,看到六个人眼睛红红的,了解情况后,安排小队会计的妈妈帮助我们烧饭。并安排每天一户社员给我们送菜。会计妈是一个非常慈祥的老奶奶,在她的精心指导下,我们掌握了茨菇烧肉、蒸鸡蛋、汪豆腐、咸菜茨菇汤等家常菜的烧法,很快学会了如何做饭。后来队长还给我们安排了一块菜地,老奶奶指导我们种菜,一段时间后,我们吃着自己做的饭和通过自己劳动收获的菜,非常地开心。

从下乡的第一天开始,晚上十点钟左右,知青屋前都出现手电筒照射的光,我们很害怕,害怕也没有用啊。六个人商量后,晚上开门看一下,一天晚上十点钟,大哥从门缝中看到一男子,从知青屋门前走过,他手一招,我们每人拿着一把草叉来到他身后,大哥将门一开,对着该男子的背后一声大喊:“你是谁,干什么的!”男子掉头一笑:“是我啊!”原来是生产队长,我们才放下心来,队长接着说:“你们是城里来的小孩,我怕有人找你们麻烦,每天晚上来看一下,不放心啊!”六个人楞着站在屋前,眼眶内含着感激的泪水,这时,队长说:“进屋吧!”在下乡插队的时光里,年少气盛,饱尝了艰辛、委屈。农村里的乡亲们对我们生活上无微不至的关怀,农活上热心指导,让我们学会了隐忍、自制和坚强,为今后的学习、工作铺平了道路,在我的脑海里留下了不可磨灭的印迹,终生铭记!

作者简介:

孙三昌,教师,喜欢码字,追逐梦想,回忆过往,吐露心声。

来源:古镇周庄 荐稿:谢友华 编辑:吴勇胜

总编辑:陆碧波 |